新疆古代服饰的质地毛织物

| 知识出处: | 《新疆古代服饰艺术》 |

| 唯一号: | 320934020210001036 |

| 专题名称: | 新疆古代服饰的质地毛织物 |

| 文件路径: | 3209/01/object/PDF/320910020210000031/001 |

| 起始页: | 0117.pdf |

| 专题类型: | 其他 |

专题描述

毛织物就如同中原的丝绸那样,在新疆古代有着重要的地位,是新疆古代居民生活必需品和缝制衣服的主要面料。

新疆的毛纺织技术的起源较早。《禹贡》中曾有这么一段记载:传说在夏禹时代地处西北的兄弟民族就已经使用加工过的毛皮和毛织品了。这种说法被近年来的新疆考古发现所证实。早在远古时期,居住在新疆的祖先们把野兽皮披在身上,还把它当作“毡褥”使用。随着畜牧业的发展,人们逐渐掌握了把绵羊身上的毛剪下来,进行加工,织制成毛纺织物的技术。

近年来考古人员在新疆若羌、哈密、且末、鄯善、尉犁、洛浦、民丰、巴楚、乌鲁木齐、阿拉尔等地区发现了大量的毛制品,且品种多样,有的色泽鲜艳、有的纹饰精美、有的图案奇异充满神秘色彩,充分反映了新疆毛纺织业悠久的历史。

新疆最早发现的毛制品,出土于若羌县楼兰铁板河古墓、古墓沟墓葬和小河墓地中,这些古墓中发现的毛制品,年代都在3800年以上。2002年新疆文物考古研究所所长伊弟力斯带领的一支考古队,在楼兰小河墓地进行考古发掘,发现了大量的毛织品,有斗篷(图3)、腰衣(图4)、毡帽等一整套服饰。这里出土的一件毛织斗篷,出土时叠放在墓主身下,残长160厘米,宽95厘米,用白色纬线和深棕、灰白、灰黄三色粗细不同的毛纱相间织出道道条纹。小河墓地出土的有些斗篷的一端还饰有穗子,看起来比较美观。

到了距今2500~3000年左右,是新疆毛纺织业蓬勃发展的历史发展时期,也是新疆毛纺织业重要的发展时期,哈密市五堡、且末县扎滚鲁克、鄯善县苏贝希等地的墓葬中都发现了毛织物,而且具有数量增加,品种增多,色泽丰富,印染技术提高的特点。

当时毛织物是当时人们主要的衣着原料,从古墓出土情况看,有长袍、短衣、彩条毛布裙、毛布裤子、毛织腰带,还有毛线编织的帽子、毡帽、毡袜等,这些衣饰反映了先秦时期丰富多彩的服饰文化(图5)。

这一时期毛织物的品种开始增多。哈密五堡墓葬出土的毛纺织物不仅有平纹织物,而且还出现了较多的斜纹织物和个别嵌织物。如第37号墓出土的黄地棕蓝色条纹褐,残长54厘米,宽14厘米,由黄、蓝、棕三色经线和黄、棕两色纬线,以平纹组织法织成,在黄底上显出蓝棕色条纹;经密9根/厘米,纬密26根/厘米,织物表面光滑,有光泽,手感柔软。

当时西域居民的染色技术有了很大提高。如1985年新疆博物馆考古队发现的两具男女干尸(现陈列于新疆博物馆古尸展厅),穿着的长袍虽经2800余年,保存十分完好,色泽依旧鲜艳,惹人注目,令人惊叹不已。哈密五堡、且末扎滚鲁克两地出土的毛纺织物,除原白色和原褐色之外,还有红、黄、棕、绿、蓝及其各种颜色。如1978年五堡出土地一件棕地方各纹斜褐,在棕色底上,以白、蓝、红、深棕等四色织出方格纹,缘饰浅棕色编织带。这件毛织物共有六种色彩,色泽丰富;且棕色就有棕、浅棕、深棕,色阶增多,说明当时的染色工艺已相当成熟,据研究,这些毛织物的颜料都是从大自然中的植物和矿物中提取的。

西域古代先民注重毛织物的装饰性,除了使用各种颜色之外,有的织物上还绣有精美的纹样。哈密五堡古墓出土的一件红色毛织物上,就绣有用白、黄、蓝、粉绿四色合股的毛线绣出三角形纹样(图6),这些三角纹又堆砌成几何图案,十分美观。在2800年前,且末人的毛织面料也独具特色,从1985年出土的织物看有色织、编织、刺绣、纱罗、印染等,其中在织物上手绘图案是一种较早的印染技术。这里出土的手绘毛织物,一般都是在淡黄、原白色的织物上,用红色颜料绘画,有骆驼文、野猪纹、虎纹、鱼纹、水波纹、涡纹等、三角纹等(图7),这些图案线条流畅,排列有序,特别是那些织物上的动物,线条圆润,形象栩栩如生;而水波纹、涡纹等,细腻美观,反映了2800年前且末人的审美情趣(图8)。

到了汉晋时期,西域居民的服装面料开始多样化,除了毛织物外,还出现了丝绸棉布等,但毛纺织业仍在人们的经济生活中占据着重要的位置,毛织品仍然是人们缝制服装的重要衣料。当时西域的毛纺织技术有了新的进步,特别是出现了复杂组织的罽。1959年民丰尼雅墓葬出土的人兽葡萄纹罽和龟甲瓣花纹罽(图9)是这时期的代表作。这两块织物的花纹图案比较复杂,前者上面织有成串的葡萄和人面兽身怪物,片片绿叶点缀其间,具有典型的西域风格;后者上面织有龟甲状花纹,中间嵌有红色四朵瓣的小花,是中原地区的传统图案。1995年新疆考古研究所在尉犁县营盘古第15号墓中,发现的一具“营盘美男”的干尸,保存的比较完好,身着的罽袍,十分引人注目,上面的主题纹样是手持剑、矛、盾等武器两两相对的裸体男子形象,此外还有石榴树、牛、羊等装饰纹样,发掘者认为整体图案表现出希腊、罗马、波斯等艺术风格。罽是提花织制的精细毛织物。公元前199年,汉高祖刘邦曾下诏禁止商人穿着“锦、绣、绮、縠、罽”等,将罽与名贵的锦、绣同列,无疑表明它是一种高级衣料。这件罽袍,保存较好,其色彩鲜艳如新,织工精巧细致,纹饰新颖奇特,是一件极为难得的稀世珍品。这位“营盘美男”所穿的毛布裤装也十分精美,面料为绛紫色平纹毛布,其上用淡黄、湖绿、红、粉绿等各色毛线织出花草纹样,针脚细致均匀,配色和谐大方,反映了汉晋时期西域居民较高的刺绣水平。1984年考古人员在洛浦县山普拉墓葬中发现的缂毛织品——“马人”武士壁挂,其图案也表现出西方文化的风格,立体感强,具有很高的艺术价值。

山普拉古墓还出土了很多毛织衣物,男子裤装多为灯笼裤,女子裙装注重装饰性,在裙摆上饰有独特的花草和变形的动物纹饰,这些都反映了汉代于阗国人的穿着习俗。山普拉墓葬发现的栽绒毯质地厚实,特别是一块鞍毯保存十分完好,结构坚实,图案规整,和现在和田地毯的织法结构完全一致,是研究新疆古代地毯的重要资料。

汉代以后由于棉布和丝绸的普及,毛纺织物在生活中已退居次要地位。公元5世纪左右,毛织物虽然不再是新疆各族人民的主要衣着原料,但作为衣物上的装饰、房屋内的陈设和铺垫之需的缂毛织物、栽绒毯等却得到进一步发展。如东晋高僧法显记载,鄯善国,“衣服粗与汉地同,但以毡褐为异”。7世纪时的玄奘在其《大唐西域记》记载于阗入“少服毛褐裘,多衣絁白叠”。考古人员在巴楚县托库孜萨来遗址发现了很多毛织物,还有不少毛丝和棉丝混合织成的织物。这里还发现了平纹和斜纹较多的厚重的铺垫毯,和现在维吾尔农民家里使用的“帕拉兹”十分相似。考古人员在若羌县阿拉尔宋代墓葬和乌鲁木齐盐湖的元代墓葬中,也发现了毛织物,但数量较少。

许多汉文献中就有关于毛织物的记载。如《诗经》中有“毳衣如〓”的记载,据《说文解字》的解释,“毳衣”即是当时生产的毛织物裁制成的吉服。诗经中也曾感叹人间的凄苦:“无衣无褐,曷以卒岁”这里的褐是一种比较粗的毛布。说明褐这种毛织品是下层劳动人民常穿的衣料,是他们御寒过冬的主要衣着材料。《太平御览》记载:汉宣帝甘露二年(公元前52年),匈奴呼韩邪单于入京,一次就带来了“积如秋山”的毛织品;《三国志·魏书》记载:魏景元四年(公元263年),魏将邓艾率大军征蜀时,偷渡剑阁一带尽是悬崖峭壁的阴平道,在道上遇到险坡,邓艾便“自裹毛毯,推转而下”,众将各自拿出随身毛毯依样“鱼贯而进”军队顺利到达目的地。《资治通鉴》记载:北周武帝保定四年(公,元564年)农历正月初,元帅杨忠率大军行至陉岭山隘时,看到因连日寒风大雪,坡陡路滑,士兵难以前进,便命士兵拿出携带的毯席和毯帐等物铺到冰道上,使全军得以迅速通过山隘。上述文献记载说明,西域传入中原的毛毡、毛毯等数量极多,在部队作战时派上了用场,是军队必不可少的军用物资。

明清两代,新疆生产的毛毯开始大量销往国外。据《新疆图志》实业志记载,当时仅新疆和田地区“岁制栽绒毯三千余张,输入阿富汗、印度等地”,而其他“小毛绒毯,椅垫、坐褥、鞋毡之类不可胜计”。

知识出处

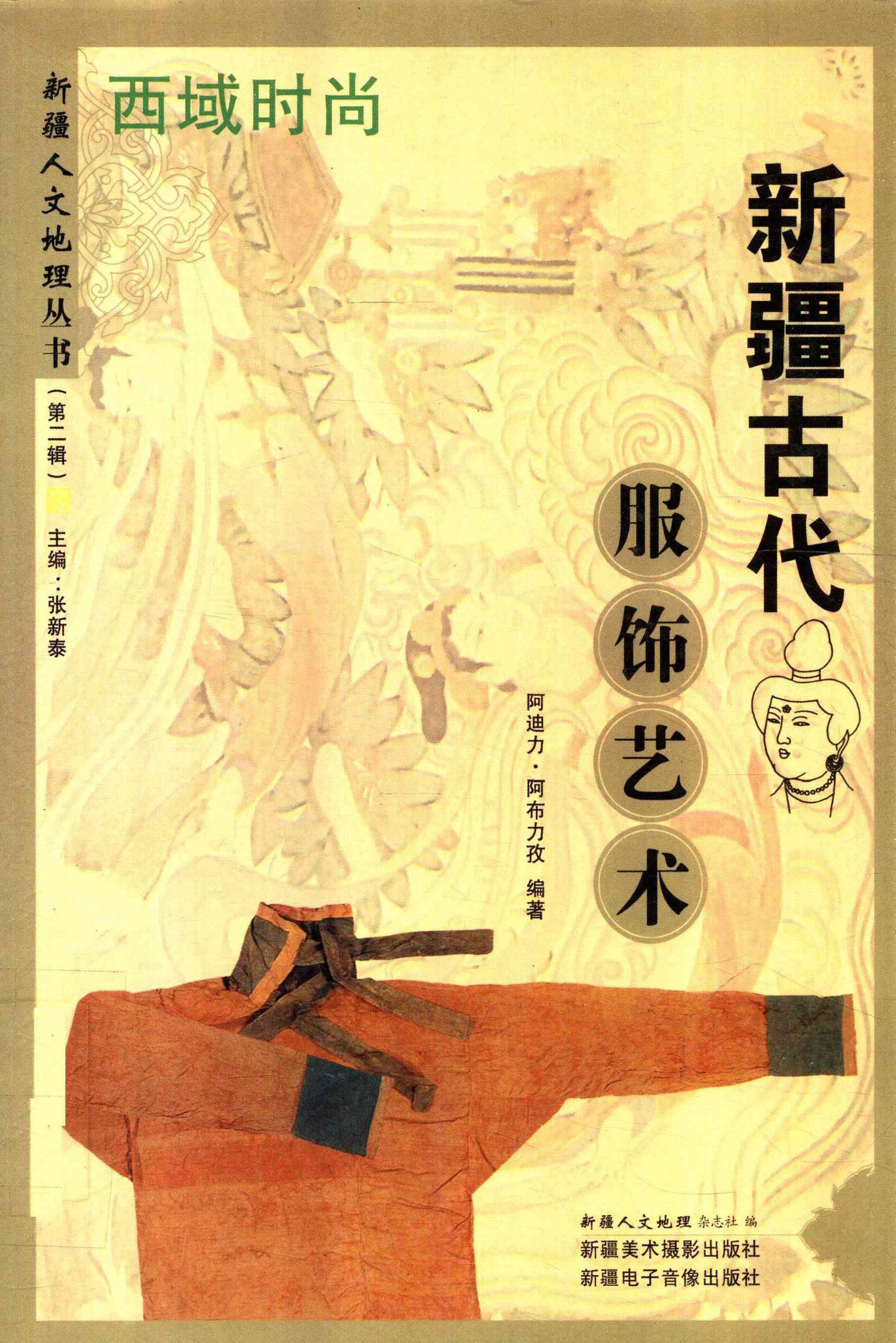

《新疆古代服饰艺术》

出版者:新疆美术摄影出版社

本书介绍了新疆古代服饰文化,包括新疆古代服饰文化概览、冠冕堂皇新疆古代的帽子、新疆古代居民的发式等内容。我国自古以来就以“衣冠王国”而著称于世。地处丝绸之路要冲的西域地区,服饰文化发展也源远流长,特别是先秦时期的毛织服饰和汉唐时期的丝绸服装,在中外服饰发展史中占有重要的地位。

阅读