新疆古代服饰开襟长袍

| 知识出处: | 《新疆古代服饰艺术》 |

| 唯一号: | 320934020210001017 |

| 专题名称: | 新疆古代服饰开襟长袍 |

| 文件路径: | 3209/01/object/PDF/320910020210000031/001 |

| 起始页: | 0070.pdf |

| 专题类型: | 其他 |

专题描述

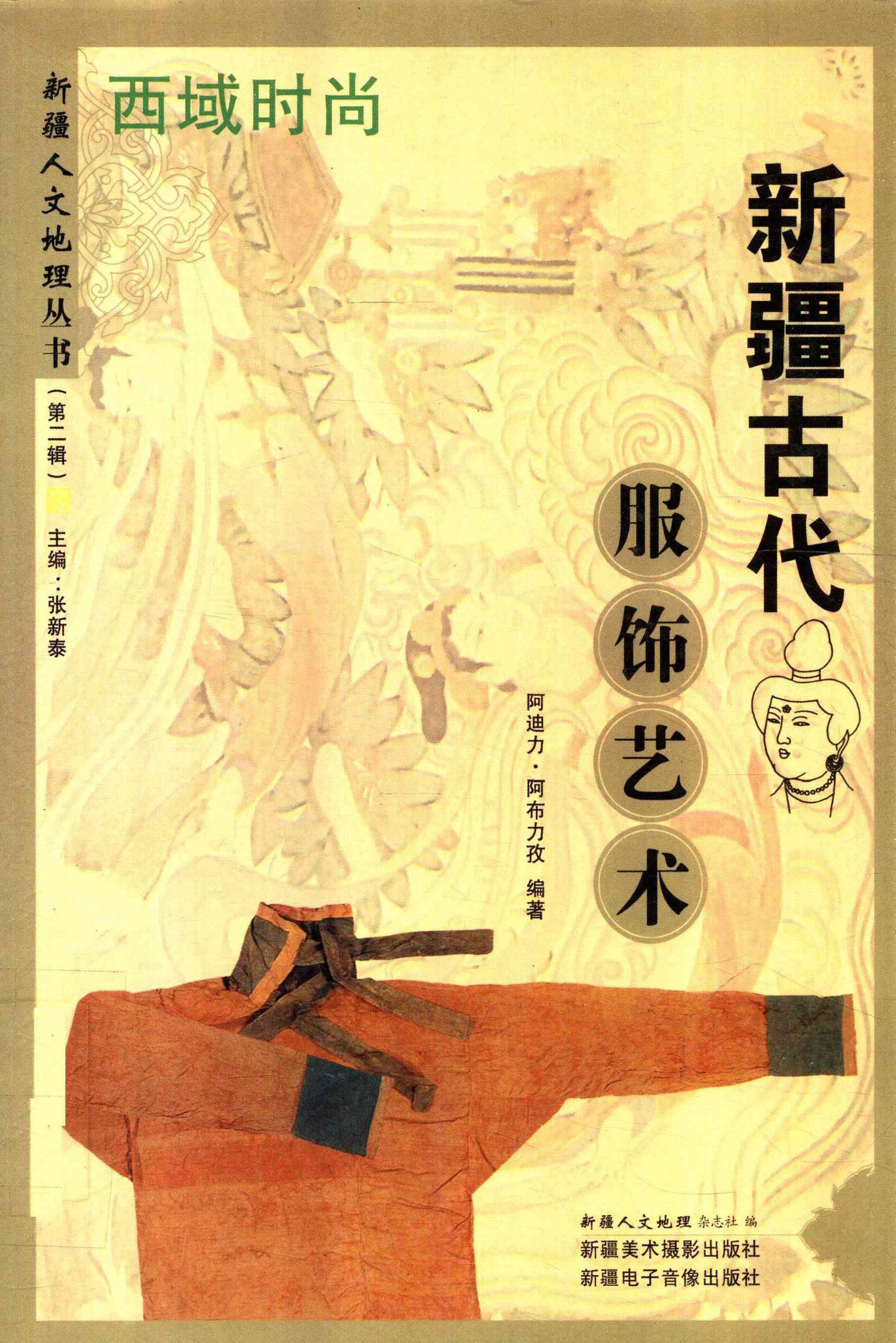

现陈列于新疆博物馆《新疆古尸陈列》馆的且末县扎滚鲁克出土的男女古尸,距今2800年,他们所穿的绛红色开襟长袍(图2),色泽十分鲜艳,而且保存得也相当完好,下摆长及膝下,领口以及下端底边镶毛绳为饰,起到了很好的装饰作用。扎滚鲁克出土的毛布长袍与现在维吾尔族所穿的袷袢十分相似,其交领、镶边等工艺,对后来的维吾尔族服饰都有很大的影响。

1959年民丰县尼雅夫妻合葬墓出土的东汉时期的“万事如意”汉字铭文锦袍(图3),是研究新疆古代服饰乃至中国服装史的重要文物之一,被很多服装史专家在其论著和论文中多次引用。这件保存较为完好的锦袍,出土时色彩十分鲜艳,穿着于一位深目高鼻的男子身上,身长122.5厘米,具有典型的土著居民的服饰特征,也就是被中原人称为“胡服”的款式,形制为直领、对襟、窄袖、宽腰,其右侧加缝一块三角衣料,增加了下摆的宽度。下摆长142厘米,腰摆宽度远远超过汉式的曲裾袍(图4)[1]。袍的质地厚实,以绛紫色为底,配有淡蓝、油绿、白色,显带叶曲卷的茱萸纹和飘逸的云纹,“万事如意”四个汉字铭文,穿插于这些精美的纹饰当中,配色和谐,花纹繁茂,具有东方经锦的工艺技术特色。领襟和下摆用“延年益寿大宜子孙”铭文锦制作,锦袍中的茱萸纹含有长生不老的寓意。茱萸是茴香科落叶乔木,茎叶可入药,有浓郁香味,汉族认为配之可辟邪,汉代刘谙《西京杂记》:“汉武帝宫人贾佩兰九月九日配茱萸..令人长寿。”“万事如意”是一种祝福人们美好、幸福、祥和的语言,两千多年来一直盛行不衰,直到今天仍然是喜庆节日时相互祝福的祝词之一。另外,1995年民丰县尼雅古墓中出土的“五星出东方利中国”铭文织锦护膊,“王侯合婚千秋万岁宜子孙”锦,“世毋极锦宜二亲传子孙”铭文锦手套,都具有大吉大利,长生不老,多子多孙等含义。附有这些铭文的服饰在西域古墓中出现,无疑反映了汉晋时期中原文化对西域服饰文化的影响,也反映了当时西域与中原有着较为密切的经济文化联系。1995年尼雅1号墓地3号墓出土的一件汉晋时期的黄蓝方格纹锦袍(图5)的保存得也较为完好,身长122厘米,通袖长225厘米,用黄蓝方格纹锦缝制而成,白绢作衬里,交领、左衽、宽袖,下摆宽大,两侧开衩[2]。这种下摆两侧开杈的衣装特别适合游猎骑马时穿着。两侧开衩的衣式在中原南北朝晚期的墓葬中出现过,名曰“缺胯”,如《中华古今注》记:“隋文帝征辽,诏武官服缺胯袄子..至武德元年,高祖诏其诸卫将军,每年至十月一日,织成紫瑞兽袄子;左右武士卫将军服豹文袄子。”尼雅古墓出土的这件“缺胯袍”的纹样,由绿色方格组成,纹饰简单,但十分规整,表现出浓郁的生活情趣(图6)。

1997年考古工作者在民丰县尼雅遗址发掘出土的这具男性干尸,身高1.69米,年龄约50多岁,出土时头裹丝绵,戴圆形绢帽,面部图有白色绘面,并盖有白绢面衣,身着红色毛布开襟长袍和长裤,脚蹬短靿靴。男尸服装保存完好,葬俗独特,是研究汉晋时期精绝古国服饰和丧葬习俗的重要实物资料。吐鲁番博物馆专业人员对这具男性干尸进行了复原摹绘(图7),使1700多年前的精绝国男子跃然纸上,仿佛也穿越时空隧道,手持弯弓,头梳披发,身着红色斜领对襟毛布上衣,脚蹬短靴,从沙漠中向我们款款走来。这具男性干尸所穿的毛布长袍,色泽十分鲜艳,是否是当地生产的,有待于进一步研究,但其斜领对襟的款式,表现出一定的中原风格。

楼兰汉代墓葬中还出土了保存较好的绢袍(小冥衣),也是用内地丝绸制成的(图8),反应了楼兰国人的穿着习俗。

汉代西域的毛纺织业有了很大的发展,当地居民已经熟练地掌握了染色、提花、刺绣等工艺,不仅有轻薄的罗和毛纱,而且还有通经断纬的缂毛和组织复杂的罽。毛布颜色十分艳丽,布料图案还吸收了希腊、罗马、波斯等西方图案的艺术风格。1995年尉犁县营盘古墓出土的一具30岁左右,身高1.80米以上的被誉为“营盘美男”的男子,出土时头戴贴金麻质面具,身穿红色对人对兽树纹罽袍(图9),袍长约110厘米,下摆宽100厘米,淡黄色绢为里,下摆两侧开衩至胯,罽袍的表面以红色为底,黄色显花[3]。横贯罽袍终幅的图案是以石榴树为中轴手持武器,两两相对的裸体人物、羊牛等组成,图案井然有序,十分精美(图10)。学者们认为袍中出现的手持剑、矛、盾等武器的裸体男子武士,为古希腊爱神丘比特的形象。石榴树纹样是古波斯的一种传统图案,后来传入西域。罽袍是一种织花纹图案的精细高级面料,公元前199年汉高祖刘邦曾下令:“贾人毋得衣锦、绣、绮、縠、纱、罽。”将罽与名贵的锦绣同列。这件罽袍从形制上看为当地土著民族的风格,织物纹样融入了希腊罗马、波斯的艺术特色,织工精巧细致,色彩鲜艳如新,是件难得的艺术珍品。

洛浦县山普拉古墓出土的毛织服饰中,套头式长袍是汉代于阗国流行的主要款式之一,这种衣饰为圆领,用毛褐或缂毛等面料裁剪[4],即用一块整面料对折拼缝,领口剪出约长径28厘米,短径0.6厘米的椭圆形领窝(图11)。袖有长短之分,短袖较宽,长袖较窄,有的束口。袍服下摆长及脚面。下摆有两种式样,一种是与上面所说的罽袍一样,下摆两侧各裁一缝,另一种是为增加下摆的宽度,在开衩处用一块与袍料质地相同的衣料裁成三角形,尖角朝上缝缀于间。为了增强衣服的牢固性,特在领口、肩、袖、下摆处镶荷叶边,美观大方,这种款式的服装曾流行于波斯。《魏书·西域传》这样描述波斯国的服饰:“其俗丈夫..贯头衫,二厢近下开之。”在公元前10世纪左右的哈密五堡古墓和且末县扎滚鲁克古墓,也发现了这种衣不开襟的“贯头衫”汉晋时期的尉犁县营盘古墓、民丰县尼雅古墓、若羌县楼兰墓室,壁画(图12),以及克孜尔石窟壁画中都有这种衣式。现在维吾尔族青年男子喜欢穿合领衬衣,就是衣不开襟的“贯头衫”,并且衬衣领口、袖口、胸前常绣有十分精美的图案纹样,显得富有活力和潇洒。唐代西州居民穿着袍服的现象十分普遍,其款式主要分为翻领和圆领两类,汉族穿圆领,当地胡人多穿翻领(当然也有穿圆领的)。

知识出处

《新疆古代服饰艺术》

出版者:新疆美术摄影出版社

本书介绍了新疆古代服饰文化,包括新疆古代服饰文化概览、冠冕堂皇新疆古代的帽子、新疆古代居民的发式等内容。我国自古以来就以“衣冠王国”而著称于世。地处丝绸之路要冲的西域地区,服饰文化发展也源远流长,特别是先秦时期的毛织服饰和汉唐时期的丝绸服装,在中外服饰发展史中占有重要的地位。

阅读