2.克孜尔石窟寺的雕塑

| 内容出处: | 《新疆古代雕塑辑佚》 图书 |

| 唯一号: | 320020020210026151 |

| 颗粒名称: | 2.克孜尔石窟寺的雕塑 |

| 分类号: | K879;TU;K87 |

| 页数: | 1 |

| 页码: | 9-9 |

| 摘要: | 克孜尔石窟寺在拜城东约50公里,克孜尔镇东南7公里的戈壁悬崖下,南临木札特河谷。这是新疆境内开凿最早(约在三世纪)、延续时间最长(下限可达十三世纪)的石窟寺之一。该窟寺的壁画和塑像,直接或间接地吸收了北印度犍陀罗文化,中印度岌多文化,波斯萨珊朝文化,希腊罗马文化,中原文化的成分。这些文化成分与本地文化艺术有机地融合在一起,形成了带有新鲜气质的艺术,独具一格,故多将之称为“西域式”或“龟兹式”艺术。 |

| 关键词: | 犍陀罗 西方古典 红褐色 克孜尔 克孜尔石窟 |

内容

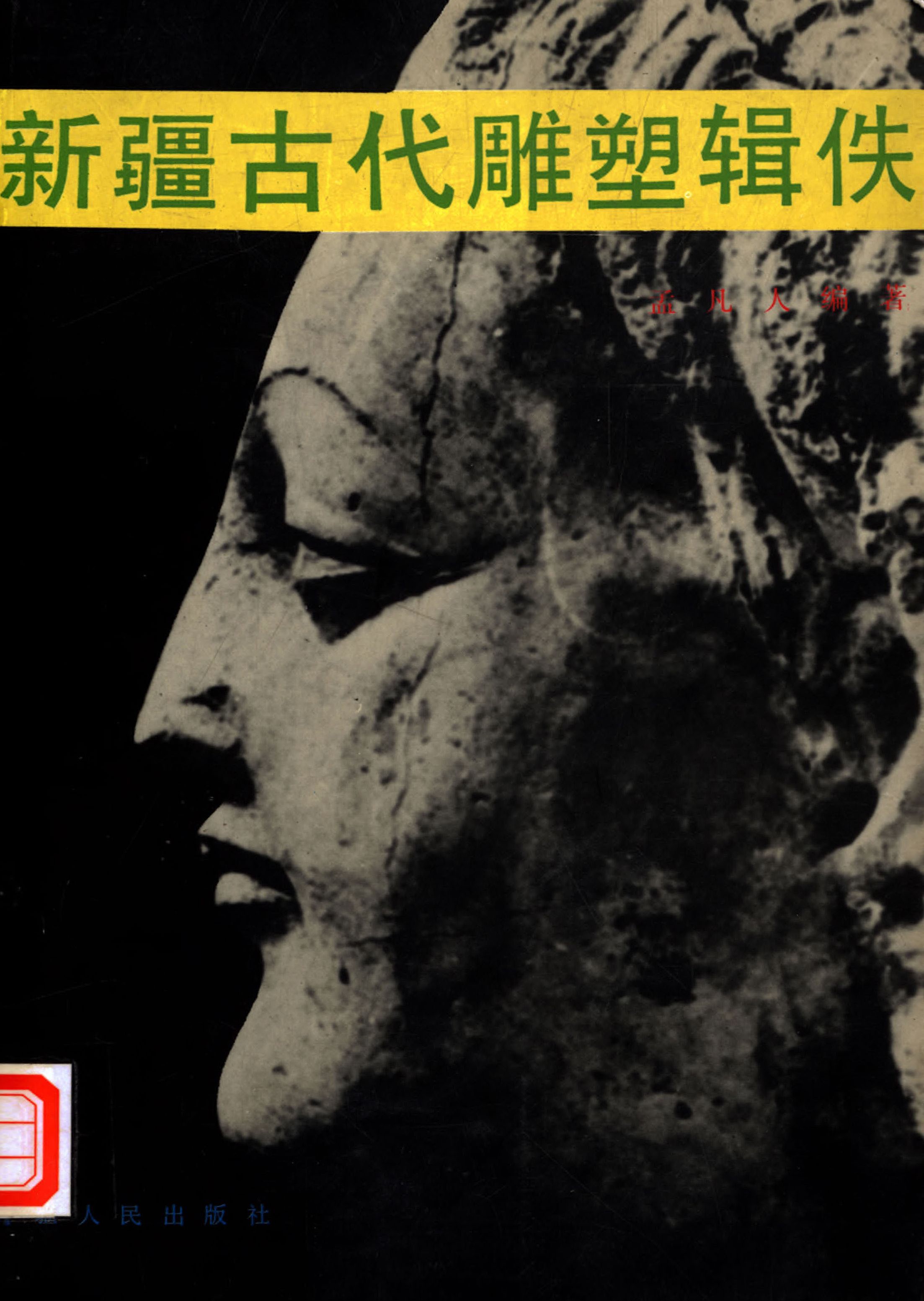

克孜尔石窟寺在拜城东约50公里,克孜尔镇东南7公里的戈壁悬崖下,南临木札特河谷。这是新疆境内开凿最早(约在三世纪)、延续时间最长(下限可达十三世纪)的石窟寺之一。该窟寺的壁画和塑像,直接或间接地吸收了北印度犍陀罗文化,中印度岌多文化,波斯萨珊朝文化,希腊罗马文化,中原文化的成分。这些文化成分与本地文化艺术有机地融合在一起,形成了带有新鲜气质的艺术,独具一格,故多将之称为“西域式”或“龟兹式”艺术。就雕塑而论,发现的数量不算多,但却很有特色。如克孜尔第二区第四洞的妇人像(彩版15),妇人头像下以象头为胸部,用象足充底座。这种形制与西域南道尼雅和楼兰地区出土的人头兽足木雕一样,均有西方古典艺术的因素。克孜尔出土的一些菩萨头像(图版187),发式往往有犍陀罗的风格,面部则较平面化。总的来看,塑像的造型较西域南道自由生动(图版185—195),同时由于受到中原艺术的影响,塑像还往往采用塑绘结合的方式。如克孜尔第三区最终窟佛涅槃群像中的一个头像(图版190),面部涂白色相粉,用粗墨线描眉,眼,墨色点珠,瞳孔周围染红褐色;面部其余线条均用红褐色。这样处理比单纯的雕塑,更能表现出内在的含蓄悲痛之感。同窟所出另一件头像(图版192),亦采用塑绘结合的形式,充分地表现出应有的笑貌。同时该像头戴狮形帽(已残),又显然是受到西方古典艺术的影响。上述诸点,均属所谓“西域式”造像的重要特征。此外,克孜尔石窟寺还发现一些小木雕像。这些小木雕像,高约10—20厘米左右,题材以佛、菩萨、天部为主;天衣或薄纱透体,或衣褶浅平,具有印度造像风格(图版203—212)。克孜尔石窟寺所出塑像的时代,大部分集中在六至七世纪,比此略早或较晚的塑像亦占有一定比例。

知识出处

《新疆古代雕塑辑佚》

出版者:新疆人民出版社

出版地:1987

本书将国外著录的新疆古代雕塑艺术品择要收集成册,内容从西域南道的雕塑、西域北道的雕塑、高昌地区的雕塑多方面展现新疆古代雕塑艺术的精华。

阅读