内容

提到龙与凤,不论是在祖国大地,还是在侨居世界各地的炎黄子孙们,均耳熟能详。龙与凤往往被作为中华民族的象征。中华民族被称作“东方巨龙”,中国人被称作“龙的传人”。龙凤艺术其渊源和形成与中华民族的历史文化和文明时代有着密切的关系,它的产生始终是历史上隐藏很深的奥秘。

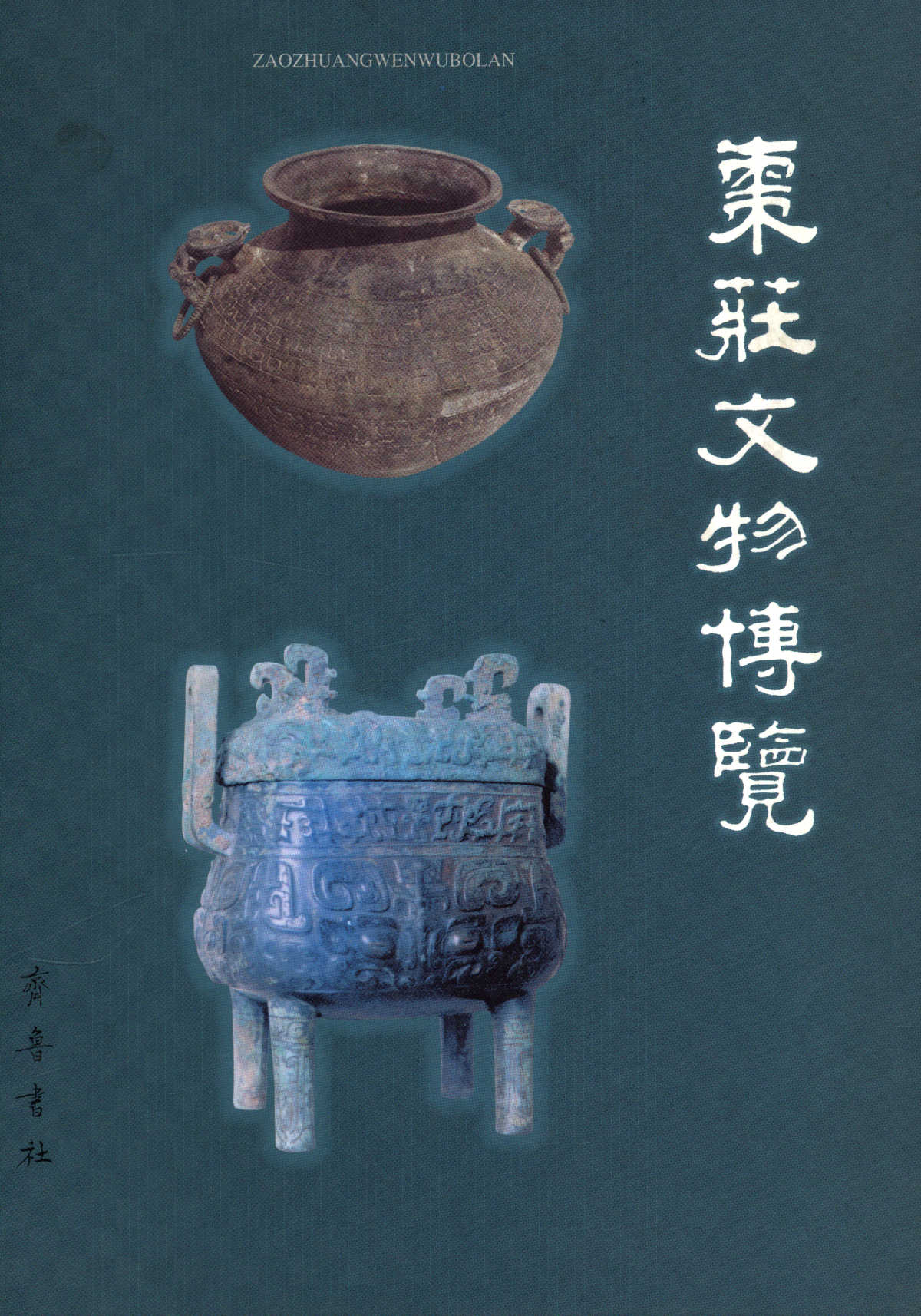

滕州市姜屯镇庄里西村,滕国贵族墓地出土了战国时期的陶制簋(gui古代盛食物的器具)。其中两件龙簋,两件凤簋。龙簋、凤簋形制相同,皆高30.3厘米,造型与青铜器器型相一致,花瓣形捉手,方形座。龙簋的两耳为龙形,昂首挺立,跃跃欲腾空,显示出威严、冷峻之气。凤簋凤形耳,似展翅欲飞的凤鸟,翊翊如生,显示着高贵,华丽温柔的气度。龙簋、凤簋皆采用分体组合的形式,通体饰彩绘,整个造型匀称,线条流畅,各部位互相映带,浑然一体。这两件文物,构思巧妙,造型新颖,其高超的制造工艺和精美的造型,具有丰富的历史文化和艺术内涵,是不可多得的艺术珍品。

一、龙凤演变与风格《说文解字》曰:“龙,鳞虫之长,能幽能明,能细能巨,能短能长,春分而登天,秋分而潜渊。”“凤,神鸟也。天老曰,凤之像也。鸿前麟后,蛇颈鱼尾,鹳颡鸳思,龙纹龟背,燕颔鸡喙,五色备举。出于东方君子之国,翱翔四海之外,过昆仑,饮砥柱,濯羽弱水,暮宿风穴,见则天下大安宁。”龙,是各兽类神灵的总合。凤,是鸟类形态的合成物。考古发现距今五千年前的东北红山文化、山东大汶口文化、浙江河姆渡文化、太湖地区的良渚文化都出现过龙凤形象,其中红山文化的玉龙其形貌特征头颅硕大,连接着修长蜷勾的身躯,没有腿爪。头上、吻部前伸,前端平齐。有人说像猪,有人说像熊,还有人说像马……类似造型的玉龙,在红山文化遗址中屡有发现,在安徽含山县凌家滩遗址中出土的玉雕,也有大头身躯修长蜷勾的玉龙,没有腿、爪,勾的尾端甚至与下颏相连,只是头上有角而背鳍更明显。而凤皆鸟冠,有的则为鹑鸡类、鹰鸮楽、跤乌类等。

商、周时期的龙以夔龙为代表。以鳄、蛇为原型与玄鸟复合演化为夔龙、蟠螭。夔龙鳄头,巨口,卷鼻突目,有双耳或牛角。滕州市博物馆馆藏春秋玉琥,其内心所饰龙纹,则是蛇头盘曲在中央,修长的身躯环周翻转,极富图案韵味,均无脚、爪。其造型秀逸活泼,充满跃动节律美。凤鸟是在玄鸟的基础上发展演化起来的,故商代凤鸟身短,垂尾。西周凤鸟身长,尾多上卷,其大体是鹰头,鹗耳,鸷喙,鸷爪,戈状高冠,剪式分尾,孔雀翎状,逶地长尾。商代为羽翼高冠凤形,西周时又渐次简化,以锦冠为参照物,成为修长冠形,这时的凤鸟便出现了华美、威猛,刚与柔两种气质并存。

汉代的龙可分两大类:一是造型躯干像蛇,另一类则像猛兽。西汉的蛇体龙头部被着意刻画,龙头部的造型就是在西汉时期定型的,到西汉晚期在工艺上有了新的创意。一种身躯像猛兽的兽体龙纹在铜镜背面花纹中,身上带翼的龙出现了。它是汉代人习用的夸张艺术手法,这种特征滕州汉画像石中的有翼之龙比比皆是。凤鸟则是以朱雀为代表,朱雀是跤乌的变异,太阳鸟昼为跤乌,夜为朱雀,亦称“星鸟”、“离朱”、“火离”。大概是因为南方炎热,土色朱红,故作为太阳炎帝精魂的跤乌,也就随着炎帝部族南迁变成红色了,《春秋演礼》 称凤为火精,在天为朱雀。所以这时的朱雀、跤乌、凤在造型上并无多大的区别,如不仔细分辨难以见其差异。凤伴曰,雀衔珠,这类体裁在汉画像石上尤为明显。汉代的朱雀千姿百态,非常生动,种类之多,造型之奇诡,表现手法之丰富,应用之广泛,是前期所没有的。

魏晋南北朝时,龙的造型处理相当严格,龙的翼多加呈飘动的火焰状,龙角上端卷曲,下端增加结节,龙腿变细,腿部呈包着鳞皮的鸟胫状。凤的造型修长,洒脱,飞翔扶摇,清峻超逸,气韵生动。唐代龙与封建帝王紧紧地联系在一起,它象征着皇权,皇帝以“真龙天子”自命,以显示其至高无上的地位。龙多呈张口状与南北朝多半张半闭不同,龙角分出小支杈,背鳍则从颈部一直延伸到尾部。凤、朱雀继承了前期的风格,瑰丽雄奇、枭悍、繁缛精细,具有浓郁的西域风彩。

宋、元时期,龙的造型增加了神韵,龙身细长,蛇躯鳞身,将翅异化为火焰状,从前足肩部飞腾起来。凤鸟在朱雀的基础上以鸡为原型,加以变化,有着明显的鹰嘴形象,目光锐利,头爪更有力,长足蛇颈,肉状雄鸡冠,孔雀状翎尾。

明、清时期,龙多为四、五趾,龙凤有合的趋势,凤尾常被移到龙尾上,而龙足、爪变化得似翼非翼,似爪非爪,龙足移到凤身上,使凤足似兽足非兽足,似鸟爪非鸟爪。从明到清是龙的鼎盛时期,创造了许多举世闻名的艺术杰作。如山西大同代王府的九龙壁,北京北海的九龙壁和北京故宫的九龙壁,堪称明清时期建筑的杰作。

二、龙、凤图腾远古时,我们祖先都是以江河为依托,聚集、休养生息。在漫长的历史进程中,他们经过迁徙与融会和自然环境的变化,以及生存的需要、氏族部落的繁衍分化等,不断的创造着新的文化形态,从而产生了宗教信仰及崇拜,原始宗教的发展经历了自然崇拜阶段,而后进人了图腾崇拜阶段,其三是祖先崇拜与鬼神崇拜。

在原始社会晚期,祖先崇拜是压倒一切的崇拜。艰苦的环境,单一的农业的经济结构,人口的不流动,促进了氏族组织的严密性和祖先崇拜的隆重性,丰富了图腾崇拜的内容。《山海经》中大量的篇幅是有关人首蛇身、人首兽身、人首鸟身的记载,《左传》“太昊氏以龙纪年”,“伏羲龙身,女蜗蛇躯”,伏羲女蜗通过捏土造人成为中华民族的祖先,《初学记》 “鲧死三岁不腐,剖之以吴刀,化为黄龙,是用出禹”,“天命玄鸟,降而生商”《诗经 •商颂》。所以说华夏民族被称为“龙的传人”,有着深刻的历史渊源,无论神话传说中的伏羲女蜗,还是商周青铜器、玉器、雕刻、甲骨文、金文甚至各家族的徽号标志中的夔、虺、亂、螭及各种凤鸟、朱雀等不同的图腾揉合在一起的综合体,意味着以龙凤为主要图腾标志的东西两大部族联盟,经历了长期的战争,厮杀,最终融合统一,反映了氏族结合、同化的过程。

三、民俗中的龙凤现象龙,凤的出现,经历了数千年的历史演变,到今天龙凤艺术被注人了新的时代观念和审美意趣,永久地保留在民俗里。二月二日龙抬头、五月端午的龙舟竞渡,都是生动的事例,节日舞龙更是民间流传久远的习俗,《尚书》载:舜作《箫韶》九成凤皇来仪。美德召之,凤皇降临,为之歌舞。《列仙传》又演绎出弄玉吹箫,乘凤升天的故事在民间传说。在中国以天干地支中的辰为大龙,已为小龙,在戏曲里有“凤求凰”,“百鸟朝凤”。

深遂的意蕴,美好的向往与国风民俗交织在一起,构成了中华民族龙凤文化现象,成为人们审美的需要和感情寄托,成为永远古老而又常说常新的话题。

滕州市姜屯镇庄里西村,滕国贵族墓地出土了战国时期的陶制簋(gui古代盛食物的器具)。其中两件龙簋,两件凤簋。龙簋、凤簋形制相同,皆高30.3厘米,造型与青铜器器型相一致,花瓣形捉手,方形座。龙簋的两耳为龙形,昂首挺立,跃跃欲腾空,显示出威严、冷峻之气。凤簋凤形耳,似展翅欲飞的凤鸟,翊翊如生,显示着高贵,华丽温柔的气度。龙簋、凤簋皆采用分体组合的形式,通体饰彩绘,整个造型匀称,线条流畅,各部位互相映带,浑然一体。这两件文物,构思巧妙,造型新颖,其高超的制造工艺和精美的造型,具有丰富的历史文化和艺术内涵,是不可多得的艺术珍品。

一、龙凤演变与风格《说文解字》曰:“龙,鳞虫之长,能幽能明,能细能巨,能短能长,春分而登天,秋分而潜渊。”“凤,神鸟也。天老曰,凤之像也。鸿前麟后,蛇颈鱼尾,鹳颡鸳思,龙纹龟背,燕颔鸡喙,五色备举。出于东方君子之国,翱翔四海之外,过昆仑,饮砥柱,濯羽弱水,暮宿风穴,见则天下大安宁。”龙,是各兽类神灵的总合。凤,是鸟类形态的合成物。考古发现距今五千年前的东北红山文化、山东大汶口文化、浙江河姆渡文化、太湖地区的良渚文化都出现过龙凤形象,其中红山文化的玉龙其形貌特征头颅硕大,连接着修长蜷勾的身躯,没有腿爪。头上、吻部前伸,前端平齐。有人说像猪,有人说像熊,还有人说像马……类似造型的玉龙,在红山文化遗址中屡有发现,在安徽含山县凌家滩遗址中出土的玉雕,也有大头身躯修长蜷勾的玉龙,没有腿、爪,勾的尾端甚至与下颏相连,只是头上有角而背鳍更明显。而凤皆鸟冠,有的则为鹑鸡类、鹰鸮楽、跤乌类等。

商、周时期的龙以夔龙为代表。以鳄、蛇为原型与玄鸟复合演化为夔龙、蟠螭。夔龙鳄头,巨口,卷鼻突目,有双耳或牛角。滕州市博物馆馆藏春秋玉琥,其内心所饰龙纹,则是蛇头盘曲在中央,修长的身躯环周翻转,极富图案韵味,均无脚、爪。其造型秀逸活泼,充满跃动节律美。凤鸟是在玄鸟的基础上发展演化起来的,故商代凤鸟身短,垂尾。西周凤鸟身长,尾多上卷,其大体是鹰头,鹗耳,鸷喙,鸷爪,戈状高冠,剪式分尾,孔雀翎状,逶地长尾。商代为羽翼高冠凤形,西周时又渐次简化,以锦冠为参照物,成为修长冠形,这时的凤鸟便出现了华美、威猛,刚与柔两种气质并存。

汉代的龙可分两大类:一是造型躯干像蛇,另一类则像猛兽。西汉的蛇体龙头部被着意刻画,龙头部的造型就是在西汉时期定型的,到西汉晚期在工艺上有了新的创意。一种身躯像猛兽的兽体龙纹在铜镜背面花纹中,身上带翼的龙出现了。它是汉代人习用的夸张艺术手法,这种特征滕州汉画像石中的有翼之龙比比皆是。凤鸟则是以朱雀为代表,朱雀是跤乌的变异,太阳鸟昼为跤乌,夜为朱雀,亦称“星鸟”、“离朱”、“火离”。大概是因为南方炎热,土色朱红,故作为太阳炎帝精魂的跤乌,也就随着炎帝部族南迁变成红色了,《春秋演礼》 称凤为火精,在天为朱雀。所以这时的朱雀、跤乌、凤在造型上并无多大的区别,如不仔细分辨难以见其差异。凤伴曰,雀衔珠,这类体裁在汉画像石上尤为明显。汉代的朱雀千姿百态,非常生动,种类之多,造型之奇诡,表现手法之丰富,应用之广泛,是前期所没有的。

魏晋南北朝时,龙的造型处理相当严格,龙的翼多加呈飘动的火焰状,龙角上端卷曲,下端增加结节,龙腿变细,腿部呈包着鳞皮的鸟胫状。凤的造型修长,洒脱,飞翔扶摇,清峻超逸,气韵生动。唐代龙与封建帝王紧紧地联系在一起,它象征着皇权,皇帝以“真龙天子”自命,以显示其至高无上的地位。龙多呈张口状与南北朝多半张半闭不同,龙角分出小支杈,背鳍则从颈部一直延伸到尾部。凤、朱雀继承了前期的风格,瑰丽雄奇、枭悍、繁缛精细,具有浓郁的西域风彩。

宋、元时期,龙的造型增加了神韵,龙身细长,蛇躯鳞身,将翅异化为火焰状,从前足肩部飞腾起来。凤鸟在朱雀的基础上以鸡为原型,加以变化,有着明显的鹰嘴形象,目光锐利,头爪更有力,长足蛇颈,肉状雄鸡冠,孔雀状翎尾。

明、清时期,龙多为四、五趾,龙凤有合的趋势,凤尾常被移到龙尾上,而龙足、爪变化得似翼非翼,似爪非爪,龙足移到凤身上,使凤足似兽足非兽足,似鸟爪非鸟爪。从明到清是龙的鼎盛时期,创造了许多举世闻名的艺术杰作。如山西大同代王府的九龙壁,北京北海的九龙壁和北京故宫的九龙壁,堪称明清时期建筑的杰作。

二、龙、凤图腾远古时,我们祖先都是以江河为依托,聚集、休养生息。在漫长的历史进程中,他们经过迁徙与融会和自然环境的变化,以及生存的需要、氏族部落的繁衍分化等,不断的创造着新的文化形态,从而产生了宗教信仰及崇拜,原始宗教的发展经历了自然崇拜阶段,而后进人了图腾崇拜阶段,其三是祖先崇拜与鬼神崇拜。

在原始社会晚期,祖先崇拜是压倒一切的崇拜。艰苦的环境,单一的农业的经济结构,人口的不流动,促进了氏族组织的严密性和祖先崇拜的隆重性,丰富了图腾崇拜的内容。《山海经》中大量的篇幅是有关人首蛇身、人首兽身、人首鸟身的记载,《左传》“太昊氏以龙纪年”,“伏羲龙身,女蜗蛇躯”,伏羲女蜗通过捏土造人成为中华民族的祖先,《初学记》 “鲧死三岁不腐,剖之以吴刀,化为黄龙,是用出禹”,“天命玄鸟,降而生商”《诗经 •商颂》。所以说华夏民族被称为“龙的传人”,有着深刻的历史渊源,无论神话传说中的伏羲女蜗,还是商周青铜器、玉器、雕刻、甲骨文、金文甚至各家族的徽号标志中的夔、虺、亂、螭及各种凤鸟、朱雀等不同的图腾揉合在一起的综合体,意味着以龙凤为主要图腾标志的东西两大部族联盟,经历了长期的战争,厮杀,最终融合统一,反映了氏族结合、同化的过程。

三、民俗中的龙凤现象龙,凤的出现,经历了数千年的历史演变,到今天龙凤艺术被注人了新的时代观念和审美意趣,永久地保留在民俗里。二月二日龙抬头、五月端午的龙舟竞渡,都是生动的事例,节日舞龙更是民间流传久远的习俗,《尚书》载:舜作《箫韶》九成凤皇来仪。美德召之,凤皇降临,为之歌舞。《列仙传》又演绎出弄玉吹箫,乘凤升天的故事在民间传说。在中国以天干地支中的辰为大龙,已为小龙,在戏曲里有“凤求凰”,“百鸟朝凤”。

深遂的意蕴,美好的向往与国风民俗交织在一起,构成了中华民族龙凤文化现象,成为人们审美的需要和感情寄托,成为永远古老而又常说常新的话题。

相关机构

滕州市博物馆

相关机构

相关地名

滕州市

相关地名