内容

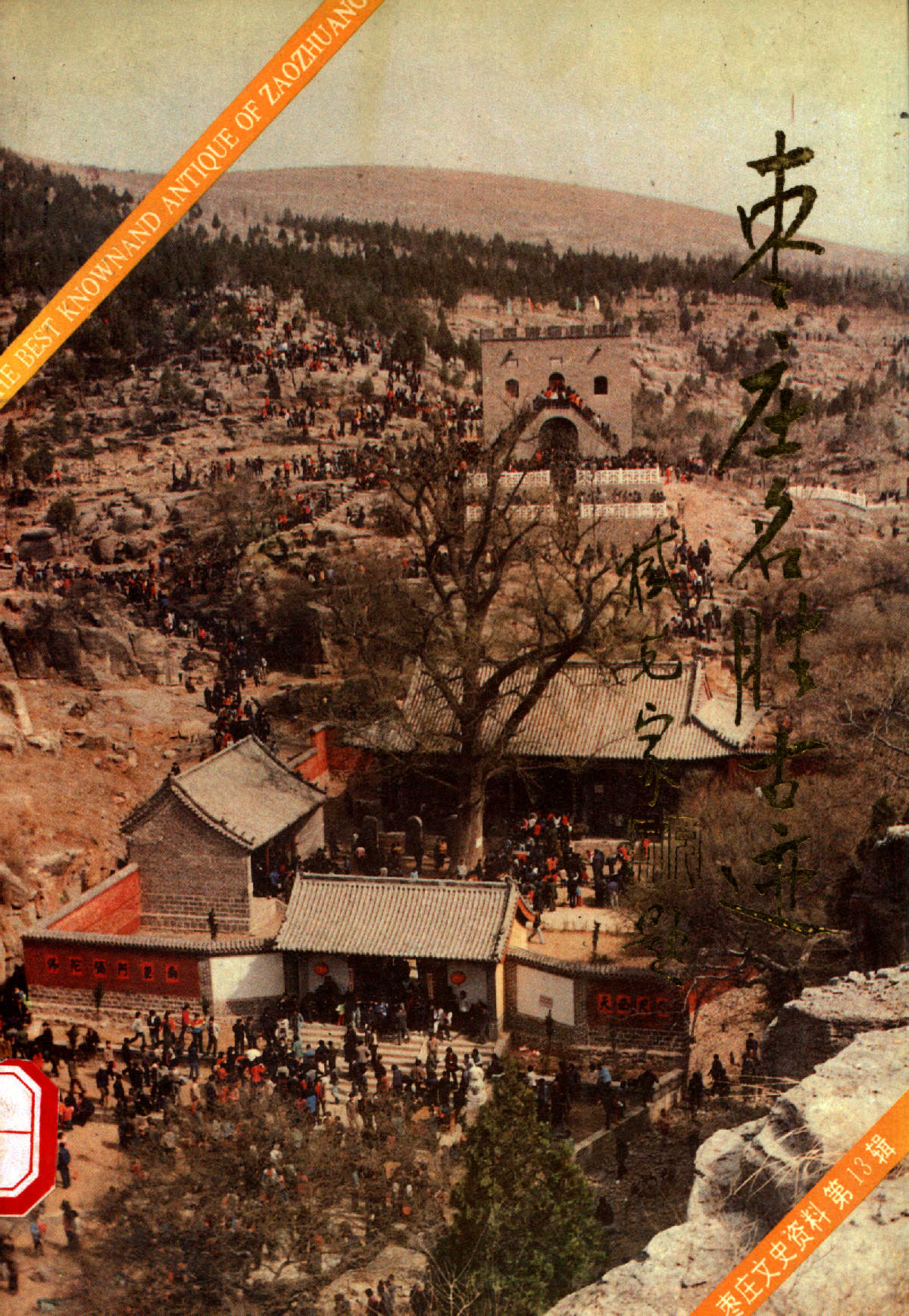

匡衡墓在峄城西南7公里贾庄村北,再南紧连匡谭村,即匡衡故里。墓为一高大封土堆,高约4米,直径25米,墓区遍植树木。墓前有石碑一通,曰“汉丞相乐安侯匡衡之墓”,为清代乾隆四十年(公元1775年)峄县知县张玉树重修匡衡墓时所立。据《峄县志•艺文》明代李重华所写《重修汉丞相匡衡墓记》记载:自汉以后,历经唐宋诸朝,崇祀不绝。明代又在墓前建碑亭一座,于墓侧筑草房数间作为祭祀之所。但历经沧桑,今已荡然无存。1991年,经山东省政府公布为省级重点文物保护单位。

《汉书•匡衡传》载:匡衡字稚圭,东海承人,建昭三年(公元前36年)代韦玄成为丞相,封乐安侯,食邑六百户,后因“专地盗土”之罪被免为庶人,终于家。

《西京杂记》云:“匡衡勤学而无烛,邻舍有烛而不逮,衡乃穿壁引其光,以书映光而读之。”匡衡幼年就刻苦好学,勤奋努力。当时他家里很穷,其父从事农耕,为他人佣作。匡衡白天帮助家里做些农活,还要利用空闲进行读书。晚上回到家里,黑洞洞的茅草屋里没有灯光,连点灯的油钱也支付不起。他对一个个漫长的夜晚白白过去感到可惜。他的邻居比较富裕,每晚灯火通明,可是人家的灯光再亮,也照不到匡衡居住的黑屋里。他经过一番观察思索,想出了一个办法,于是,就找来了一副锤錾,在自家的墙壁上凿起洞来。墙洞打透了,邻家的灯光射过来了,匡衡欣喜若狂。于是,捧起简册,在微弱的光线下苦读起来。夏天,全家都在院子里乘凉,而匡衡则闷在屋里借光读书,汗流浃背,蚊叮虫咬,他全然不顾。冬天,寒风嗖嗖,他冻得手足发麻,仍然坚持不懈。匡衡这种顽强的学习毅力,为自己获得渊博的学识打下了良好的基础。历史上流传着“凿壁偷光”的故事,即由此而来。

据史籍记载:匡衡在学习中不但刻苦勤奋,而且智力过人。他对《诗经》一书颇有研究。《诗经》是中国最早的诗歌总集,被汉代王朝列为经典之一。匡衡对这部经典刻苦研究,造诣很深,所以儒生们在谈论诗歌时,都盼望匡衡出席。匡衡说诗,见解独特,使人颇受教益。当时流传着这样的话:“即说诗,匡鼎来,匡衡说诗,解人颐。”青年时代的匡衡,在当时已经是一位人才出众,学识:渊博,出类拔萃的人物。因此,引起了人们对他的尊敬>0重视,也为以后走上社会,进入仕途奠定了良好的基础。

一年,匡衡进京赴试,应考甲科,考中者当授以 “郎中”(官廷里的一种侍从官)之职。但匡衡在对文时, 未能按规格应对,没有取得“郎中”而被授以太常掌故(专门掌管礼乐制度的历史和沿革的官职)。在此期间,匡衡又结识了不少名人学者,他们谈古论今,对诗作赋,甚为融洽。不久,匡衡被调往平原郡去担任“文学”(汉代在州郡设置的教官职务)。京城里一些学者们闻之甚为惋惜,纷纷向汉宣帝上疏,推荐匡衡才学,挽留其在京里任职;另有一些人,羡慕匡衡才学,愿意跟随前往平原。当时在朝廷里任太子太傅的兰陵人萧望之,亲自召见匡衡,试其学问。匡衡对答如流,言合经义。萧望之遂向汉宣帝启奏:谓匡衡经学精明,可召见当面对试。但宣帝对儒学不甚喜欢,仍令匡衡去平原赴任。而皇太子刘奭(即后来的汉元帝)却对匡衡非常钦佩,甚有好感。公元前48年,汉宣帝死,汉元帝刘奭即位。大司马车骑将军史高又向元帝推荐匡衡,而元帝早已对匡衡有了良好的印象,随即把他调回京城担任“郎中”。以后又迁任 “博士、给事中”,掌管经学教授,又兼殿中顾问,参与议论政事。在这一段时间里,匡衡精心任职,在宫廷里的威望不断地提高。

匡衡墓初元二年(公元前47年),有日蚀地震,灾害严重。元帝感到震惊和忧虑,于是向群臣们问以政治上的得失。这时担任“给事中”的匡衡,纵观全局,深思熟虑,直言极谏,向元帝呈上一道“上政治得失疏”的奏折,他在奏折里分析了当时社会情况,找出了得失的原因,权衡了利弊关系,提出了改良措施:缩减宫廷开支,提倡节省,反对浪费;调整制度,修改章程;近忠良,远奸臣;废止靡靡之音,提倡雅颂经书;选拔人才,广开言路,任用贤良之士,逐退刻薄官吏,宣扬廉洁奉公,吸取上一代的经验与教训,研究治国方略。这样,国家可以兴旺,百姓可以安居乐业……。

元帝看了奏疏,非常高兴,遂将匡衡升迁为光禄大夫,太子少傅,掌管议论政事兼辅导太子刘骜。

匡衡任少傅数年,多次向皇帝上疏,陈述治国之道,并经常参与研究讨论国家大事,按照经典予以答对,言合法义,博得了元帝信任,进升公卿,位列三公。建昭三年(公元前36年)拜为丞相,封乐安侯,食邑六百户,成为百官之长,辅佐皇帝,综理全国政务。

竞宁初年(公元前33年),汉元帝死,太子刘骛即位,是为汉成帝。成帝性情放荡,荒淫无度。作为三朝元老的丞相匡衡,又向成帝上了一道《戒妃匹劝经学威仪之则》的奏疏,奉劝刘骜只有慎重看待过去得失盛衰的教训,才能巩固自己的统治地位。要遵守经学的倡导,做一个有德之君,不要沉醉于后宫花天酒地、喜笑玩乐的荒淫生活中,刘骜敬纳匡衡之言,准其所奏。在后几年里,匡衡与同僚之间渐有离隙,有人向成帝上疏,弹奏匡衡有不忠之罪。匡衡乃上疏谢罪,乞求告老还乡,但未获允准。

匡衡的封地在临淮郡僮县(今安徽省泗洪县西北),计地三千一百顷,因标图不清而实得三千五百顷,后经查明仍属匡衡收租。因此被司隶校尉冠以“专地盗土”之罪弹劾,被贬为庶人。.于是,匡衡返回故里,做了一个普通百姓,不几年,便死于家中。

匡衡自幼刻苦好学,才智过人,通古博今,经学绝伦,功成名就,位列三公,直言极谏,刚直不阿,是两汉时代不可多得的人才。《汉书》有其传记,成为我国的历史名人而世代相传。

明代主事王讴在凭吊匡衡墓之后,遂作诗一首:埋玉此山侧,金声动汉廷。

貂蝉兼入相,风雅擅传经。

曰暖花空落,年深草自青。

独来式故里,仿佛见仪型。

(文光)

《汉书•匡衡传》载:匡衡字稚圭,东海承人,建昭三年(公元前36年)代韦玄成为丞相,封乐安侯,食邑六百户,后因“专地盗土”之罪被免为庶人,终于家。

《西京杂记》云:“匡衡勤学而无烛,邻舍有烛而不逮,衡乃穿壁引其光,以书映光而读之。”匡衡幼年就刻苦好学,勤奋努力。当时他家里很穷,其父从事农耕,为他人佣作。匡衡白天帮助家里做些农活,还要利用空闲进行读书。晚上回到家里,黑洞洞的茅草屋里没有灯光,连点灯的油钱也支付不起。他对一个个漫长的夜晚白白过去感到可惜。他的邻居比较富裕,每晚灯火通明,可是人家的灯光再亮,也照不到匡衡居住的黑屋里。他经过一番观察思索,想出了一个办法,于是,就找来了一副锤錾,在自家的墙壁上凿起洞来。墙洞打透了,邻家的灯光射过来了,匡衡欣喜若狂。于是,捧起简册,在微弱的光线下苦读起来。夏天,全家都在院子里乘凉,而匡衡则闷在屋里借光读书,汗流浃背,蚊叮虫咬,他全然不顾。冬天,寒风嗖嗖,他冻得手足发麻,仍然坚持不懈。匡衡这种顽强的学习毅力,为自己获得渊博的学识打下了良好的基础。历史上流传着“凿壁偷光”的故事,即由此而来。

据史籍记载:匡衡在学习中不但刻苦勤奋,而且智力过人。他对《诗经》一书颇有研究。《诗经》是中国最早的诗歌总集,被汉代王朝列为经典之一。匡衡对这部经典刻苦研究,造诣很深,所以儒生们在谈论诗歌时,都盼望匡衡出席。匡衡说诗,见解独特,使人颇受教益。当时流传着这样的话:“即说诗,匡鼎来,匡衡说诗,解人颐。”青年时代的匡衡,在当时已经是一位人才出众,学识:渊博,出类拔萃的人物。因此,引起了人们对他的尊敬>0重视,也为以后走上社会,进入仕途奠定了良好的基础。

一年,匡衡进京赴试,应考甲科,考中者当授以 “郎中”(官廷里的一种侍从官)之职。但匡衡在对文时, 未能按规格应对,没有取得“郎中”而被授以太常掌故(专门掌管礼乐制度的历史和沿革的官职)。在此期间,匡衡又结识了不少名人学者,他们谈古论今,对诗作赋,甚为融洽。不久,匡衡被调往平原郡去担任“文学”(汉代在州郡设置的教官职务)。京城里一些学者们闻之甚为惋惜,纷纷向汉宣帝上疏,推荐匡衡才学,挽留其在京里任职;另有一些人,羡慕匡衡才学,愿意跟随前往平原。当时在朝廷里任太子太傅的兰陵人萧望之,亲自召见匡衡,试其学问。匡衡对答如流,言合经义。萧望之遂向汉宣帝启奏:谓匡衡经学精明,可召见当面对试。但宣帝对儒学不甚喜欢,仍令匡衡去平原赴任。而皇太子刘奭(即后来的汉元帝)却对匡衡非常钦佩,甚有好感。公元前48年,汉宣帝死,汉元帝刘奭即位。大司马车骑将军史高又向元帝推荐匡衡,而元帝早已对匡衡有了良好的印象,随即把他调回京城担任“郎中”。以后又迁任 “博士、给事中”,掌管经学教授,又兼殿中顾问,参与议论政事。在这一段时间里,匡衡精心任职,在宫廷里的威望不断地提高。

匡衡墓初元二年(公元前47年),有日蚀地震,灾害严重。元帝感到震惊和忧虑,于是向群臣们问以政治上的得失。这时担任“给事中”的匡衡,纵观全局,深思熟虑,直言极谏,向元帝呈上一道“上政治得失疏”的奏折,他在奏折里分析了当时社会情况,找出了得失的原因,权衡了利弊关系,提出了改良措施:缩减宫廷开支,提倡节省,反对浪费;调整制度,修改章程;近忠良,远奸臣;废止靡靡之音,提倡雅颂经书;选拔人才,广开言路,任用贤良之士,逐退刻薄官吏,宣扬廉洁奉公,吸取上一代的经验与教训,研究治国方略。这样,国家可以兴旺,百姓可以安居乐业……。

元帝看了奏疏,非常高兴,遂将匡衡升迁为光禄大夫,太子少傅,掌管议论政事兼辅导太子刘骜。

匡衡任少傅数年,多次向皇帝上疏,陈述治国之道,并经常参与研究讨论国家大事,按照经典予以答对,言合法义,博得了元帝信任,进升公卿,位列三公。建昭三年(公元前36年)拜为丞相,封乐安侯,食邑六百户,成为百官之长,辅佐皇帝,综理全国政务。

竞宁初年(公元前33年),汉元帝死,太子刘骛即位,是为汉成帝。成帝性情放荡,荒淫无度。作为三朝元老的丞相匡衡,又向成帝上了一道《戒妃匹劝经学威仪之则》的奏疏,奉劝刘骜只有慎重看待过去得失盛衰的教训,才能巩固自己的统治地位。要遵守经学的倡导,做一个有德之君,不要沉醉于后宫花天酒地、喜笑玩乐的荒淫生活中,刘骜敬纳匡衡之言,准其所奏。在后几年里,匡衡与同僚之间渐有离隙,有人向成帝上疏,弹奏匡衡有不忠之罪。匡衡乃上疏谢罪,乞求告老还乡,但未获允准。

匡衡的封地在临淮郡僮县(今安徽省泗洪县西北),计地三千一百顷,因标图不清而实得三千五百顷,后经查明仍属匡衡收租。因此被司隶校尉冠以“专地盗土”之罪弹劾,被贬为庶人。.于是,匡衡返回故里,做了一个普通百姓,不几年,便死于家中。

匡衡自幼刻苦好学,才智过人,通古博今,经学绝伦,功成名就,位列三公,直言极谏,刚直不阿,是两汉时代不可多得的人才。《汉书》有其传记,成为我国的历史名人而世代相传。

明代主事王讴在凭吊匡衡墓之后,遂作诗一首:埋玉此山侧,金声动汉廷。

貂蝉兼入相,风雅擅传经。

曰暖花空落,年深草自青。

独来式故里,仿佛见仪型。

(文光)

相关人物

文光

责任者