内容

滕国故城“滕”作为“国”见于史籍,大约在距今四千年前,我国进入奴隶制社会的初期。《史记•陈杞世家》称: “滕、薛、驺、夏、殷、周之间封也。”另据索引,“殷之世,有滕伯名文者,为滕君,世系无考。”由此可见殷商之世,“滕”已经成为方国。西周初年,武王克商之后,封其异母弟叔绣于滕,爵为侯,立为滕国。

滕国在周朝时期是个有名的小国。据《左传》称,它的疆域“绝长补短方五十里。”但却因为它是周王姬姓的后裔,在诸侯国之间的交往上,很受人注目。春秋时,鲁隐公十一年(公元前712年)春天,滕侯、薛侯都到鲁国去朝聘。两人为先后次序;发生了争执。薛侯认为他先受封,应当居长;滕侯却说,他是“周之卜正”,薛是庶姓,因此,滕不可以居于后。鲁公便让自己的大臣出面调解。遂按照周族的规矩定异姓的薛国为后。大概因为这个原故,滕国虽小居然能在春秋战国时期的纷扰局面中得以相传“三十一世”,历时达七百余年之久,直到周赧王二十九年(公元前286年),才被宋国所灭。

滕国国君中影响最大的是战国时期的滕文公。《古纪世本录》云:“定公薨,世子立,以元公行文德,故谓之 ‘文公\”他曾多次“礼聘”当时著名的儒学大师孟轲来到滕国,向他请教治理国家的方针大略。由于滕文公礼贤纳士,当时各家名人,有不少奔滕国而来。滕国一时名声大振,诸侯国莫不刮目相看,使滕国在列国纷争的局面下,保持了一段相对稳定的时期。

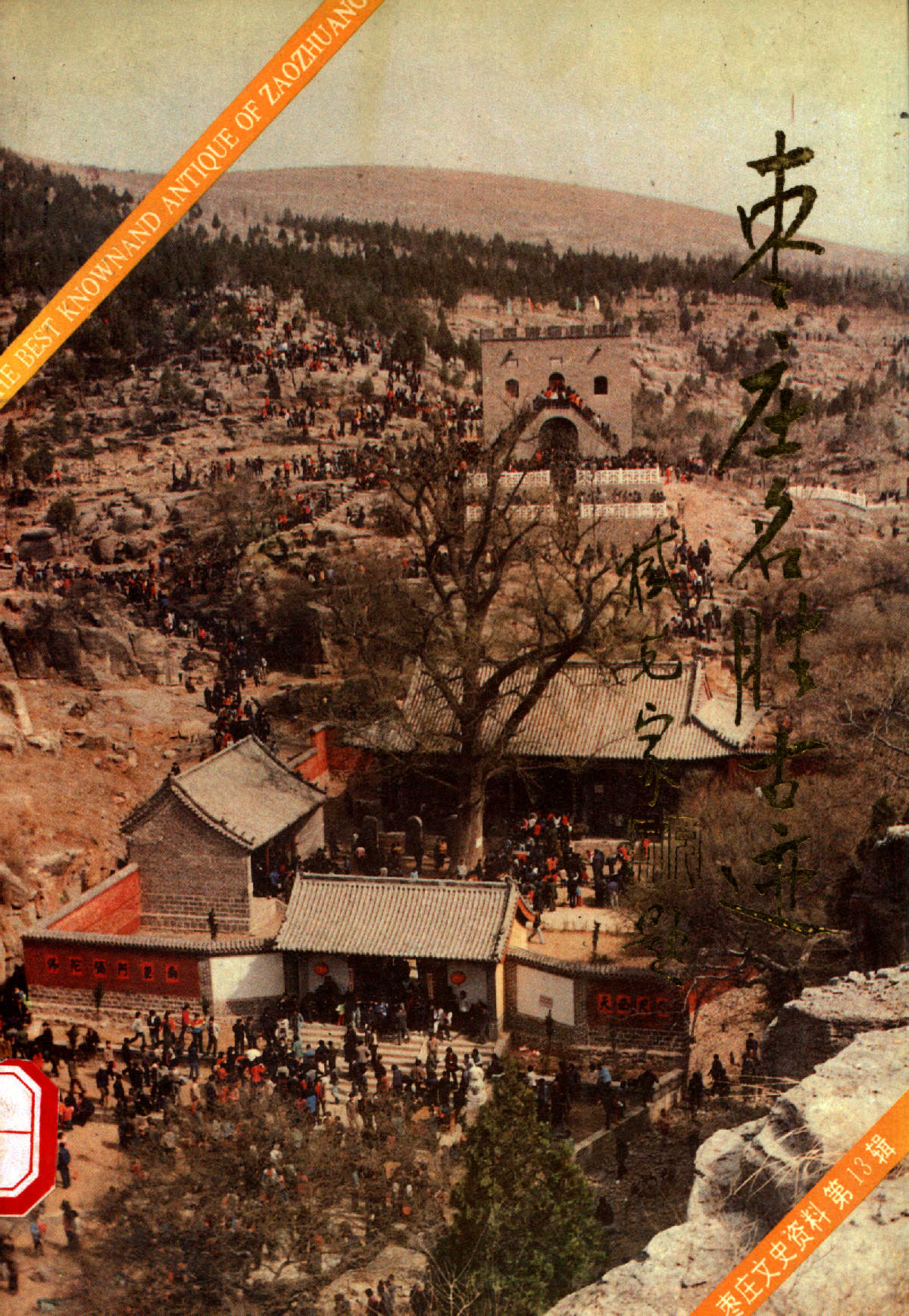

滕国故塽在今滕州市市区西南,相距约7公里处。南濒荆水,北望龙山,东与邾娄为邻,西临古巨野泽。据郦道元《水经注》称,古城“城周二十里,内有子城。” 现在城垣残迹依稀可寻,外城略成长方形。东西横陈,今仅东北隅尚存一“城角”。当地农民仍沿袭旧名,称城角外的田地为“城外”。沿外城西墙南去,有一段堑壕,群众称之为“西海子”,当是昔日的护城河。“子城”居于外城中部偏东南。略呈方形,周长四华里许。近百年来居民为抵御兵祸水患,在原城基上囤土筑寨,使整个 “子城”仍然形制完整,城墙高出地面三至四米,城基宽处可达十米之多。墙顶上遍植林木,绿树成荫。城内有东滕城村,村的周围是一片葱绿的果园和农田。唯其东北隅有一高台,俗称“文公台”,亦称“灵台”,相传是滕王宫寝的遗基。台前,参天古槐盘根错节,苍劲古朴。台上,有明朝万历年间修筑的真武庙,殿宇巍然屹立,昔日庙内供奉滕文公。该庙左掖门两则镶有民国初年滕人以楷书砖刻门联,联语是“古迹近荆流,曾向高台怀世子;遗封原叔绣,莫将飞阁误滕王。”联语文意,是启示游人莫将飞阁误认为是滕王之阁,阁内本应崇祀滕文公,却被奉祀玄武大帝,误即在此。台下一池绿波,粉荷映日,碧盘滚珠,鱼跃水面。传说池名“灵沼”,为滕文公所筑。《孟子•梁惠王上》称:“文王以民力为台,为沼,而民欢乐之,谓其台曰灵台,谓其沼为灵沼。”《诗经• 大雅•灵台》云:“经始灵台,经之营之。庶民攻之。不日成之。塵(音优)鹿濯濯,白鸟翯翯(音贺)。王在灵沼,於籾鱼跃。”滕文公效法周文王,而经营之,筑灵台,掘灵沼,取与民同欢乐之意。

滕为宋所灭后不久,秦并吞六国统一天下,废分封,设郡县,分天下为三十六郡,置滕县,属薛郡。汉代改滕县为公邱县,“汉武帝元朔三年(公元前86年)封鲁共王子刘顺为公邱侯都此。”晋代因之,属鲁邵。元熙初 (公元420年)刘宋代晋,废公邱。隋代改蕃县为滕县,开皇六年(公元586年)县治东移,古滕逐步变为村落。

明代嘉靖进士、官至南京刑部尚书的王世贞,在 《过滕城》诗中,抒发了缅怀追念古滕之情,诗云: 齐楚今何在?滕犹旧国名。

浮云双战地,落日一空城。

野旷犹堰丼,山贫自不争。

遗编二策在,终是鲁书生。

近几年来,在古城西北隅的庄里西村,相继发现大批西周时期的墓葬,出土了“滕侯鼎”、“滕公鬲”、“滕公簠”、“滕皇编钟”等滕国贵族随葬的礼器,它不仅是古代滕国地望在此的佐证,亦为我们研究滕国的政治、经济、军事、文化等诸方面的情况,提供了宝贵的实物资料。

1977年,滕国故城公布为省级重点文物保护单位。

(万树瀛)

滕国在周朝时期是个有名的小国。据《左传》称,它的疆域“绝长补短方五十里。”但却因为它是周王姬姓的后裔,在诸侯国之间的交往上,很受人注目。春秋时,鲁隐公十一年(公元前712年)春天,滕侯、薛侯都到鲁国去朝聘。两人为先后次序;发生了争执。薛侯认为他先受封,应当居长;滕侯却说,他是“周之卜正”,薛是庶姓,因此,滕不可以居于后。鲁公便让自己的大臣出面调解。遂按照周族的规矩定异姓的薛国为后。大概因为这个原故,滕国虽小居然能在春秋战国时期的纷扰局面中得以相传“三十一世”,历时达七百余年之久,直到周赧王二十九年(公元前286年),才被宋国所灭。

滕国国君中影响最大的是战国时期的滕文公。《古纪世本录》云:“定公薨,世子立,以元公行文德,故谓之 ‘文公\”他曾多次“礼聘”当时著名的儒学大师孟轲来到滕国,向他请教治理国家的方针大略。由于滕文公礼贤纳士,当时各家名人,有不少奔滕国而来。滕国一时名声大振,诸侯国莫不刮目相看,使滕国在列国纷争的局面下,保持了一段相对稳定的时期。

滕国故塽在今滕州市市区西南,相距约7公里处。南濒荆水,北望龙山,东与邾娄为邻,西临古巨野泽。据郦道元《水经注》称,古城“城周二十里,内有子城。” 现在城垣残迹依稀可寻,外城略成长方形。东西横陈,今仅东北隅尚存一“城角”。当地农民仍沿袭旧名,称城角外的田地为“城外”。沿外城西墙南去,有一段堑壕,群众称之为“西海子”,当是昔日的护城河。“子城”居于外城中部偏东南。略呈方形,周长四华里许。近百年来居民为抵御兵祸水患,在原城基上囤土筑寨,使整个 “子城”仍然形制完整,城墙高出地面三至四米,城基宽处可达十米之多。墙顶上遍植林木,绿树成荫。城内有东滕城村,村的周围是一片葱绿的果园和农田。唯其东北隅有一高台,俗称“文公台”,亦称“灵台”,相传是滕王宫寝的遗基。台前,参天古槐盘根错节,苍劲古朴。台上,有明朝万历年间修筑的真武庙,殿宇巍然屹立,昔日庙内供奉滕文公。该庙左掖门两则镶有民国初年滕人以楷书砖刻门联,联语是“古迹近荆流,曾向高台怀世子;遗封原叔绣,莫将飞阁误滕王。”联语文意,是启示游人莫将飞阁误认为是滕王之阁,阁内本应崇祀滕文公,却被奉祀玄武大帝,误即在此。台下一池绿波,粉荷映日,碧盘滚珠,鱼跃水面。传说池名“灵沼”,为滕文公所筑。《孟子•梁惠王上》称:“文王以民力为台,为沼,而民欢乐之,谓其台曰灵台,谓其沼为灵沼。”《诗经• 大雅•灵台》云:“经始灵台,经之营之。庶民攻之。不日成之。塵(音优)鹿濯濯,白鸟翯翯(音贺)。王在灵沼,於籾鱼跃。”滕文公效法周文王,而经营之,筑灵台,掘灵沼,取与民同欢乐之意。

滕为宋所灭后不久,秦并吞六国统一天下,废分封,设郡县,分天下为三十六郡,置滕县,属薛郡。汉代改滕县为公邱县,“汉武帝元朔三年(公元前86年)封鲁共王子刘顺为公邱侯都此。”晋代因之,属鲁邵。元熙初 (公元420年)刘宋代晋,废公邱。隋代改蕃县为滕县,开皇六年(公元586年)县治东移,古滕逐步变为村落。

明代嘉靖进士、官至南京刑部尚书的王世贞,在 《过滕城》诗中,抒发了缅怀追念古滕之情,诗云: 齐楚今何在?滕犹旧国名。

浮云双战地,落日一空城。

野旷犹堰丼,山贫自不争。

遗编二策在,终是鲁书生。

近几年来,在古城西北隅的庄里西村,相继发现大批西周时期的墓葬,出土了“滕侯鼎”、“滕公鬲”、“滕公簠”、“滕皇编钟”等滕国贵族随葬的礼器,它不仅是古代滕国地望在此的佐证,亦为我们研究滕国的政治、经济、军事、文化等诸方面的情况,提供了宝贵的实物资料。

1977年,滕国故城公布为省级重点文物保护单位。

(万树瀛)

相关人物

万树瀛

责任者