黏膏树脂染的工艺制作过程

| 知识出处: | 《中国少数民族服饰文化与传统技艺·瑶族》 |

| 唯一号: | 130934020230000205 |

| 专题名称: | 黏膏树脂染的工艺制作过程 |

| 文件路径: | 1309/01/object/PDF/130910020230000008/001 |

| 起始页: | 0169.pdf |

| 专题类型: | 民俗文化 |

专题描述

白裤瑶的黏膏树脂染工艺,在制作上需要经过布料加工、绘制图案、浸染蓝靛、脱蜡清洗、固色加工5道工序。

(1)布料加工:南丹白裤瑶的蜡染使用自织的不上浆棉布,在绘制图案前,一般要将棉布进行打磨处理。具体做法就是把白布放在垫板上,用磨光工具打磨棉布的表面,以方便作画。打磨工具都是自家制作的木质工具。大部分的打磨工具是祖辈传承下来的,越古老的打磨工具,表面越光滑。每个妇女的打磨工具形态和大小都不一样,一般的大小为15cm左右。

(2)绘制图案:在绘制黏膏树脂染图案前,将之前做好的固态黏膏树脂染液放在铁锅残片中煮开,并保温,保持染液一直处于熔融状态,就可以用绘刀蘸黏膏液绘制图案了。绘黏膏画一般选在春节前后,由于这个时间段气温较低,绘好的黏膏画可以快速凝固,方便作画。

将白土布放在木板上,在土布背面抹上少量黏膏,并用打磨工具将土布平整的固定在木板上。使用大绘刀,绘制外轮廓线的长短直边;使用小绘刀,填充内部结构的线条与图案。白裤瑶的图案几乎都是直线构成的几何形态图案,因此,在绘制过程中,只要图案的大轮廓及主要结构绘制准确后,绘制轮廓中的短线与几何纹样就比较简单了。白裤瑶妇女绘制1件上衣需要3~4天,绘制1条裙子,需要1周左右的时间。裙子总长4m,由3块图案组合而成。

(3)浸染蓝靛:南丹白裤瑶妇女不仅精于蓝靛制作,更擅长蓝靛染色。至今不仅保留着一套完整的黏膏树脂染绘制工艺,而且在染色工艺上也有自己与其他民族不同之处。

天气凉爽的秋收之后,是南丹白裤瑶染布的季节。染布讲究选择好的日子,通常是在瑶族的“老虎天”(较热的天气)。染缸不宜过大,一般以能装25~30kg水为好,染缸里的水一定要用草木灰的过滤水。在草木灰的过滤水缸里,放入0.5~1kg蓝靛膏,加放1碗土酒,用木棍搅拌充分混合后静置,使其发酵24小时以上,染液呈现黄色后,用木棍充分搅拌,产生泡沫后,即可用来染布。

一般而言,1个染缸1次只能浸染1条绘有黏膏树脂画的织物(可裁制1~2套衣服)。将绘好黏膏树脂画的布放入染缸内浸泡1~2个小时后,取出平放在缸口上的木架上,晾至半干,平放为了促使蓝靛充分氧化。当染布无水滴出时,再放入缸内染。1块布,要在1天之内染3~5遍后,洗去浮色、晾干。第二天继续重复昨天的浸染,每天浸染3~5遍,如此反复,5天左右放到水里洗一遍,然后,再反复浸染。整个过程需要15天左右,白布就会由浅蓝变成黑色。

(4)脱黏膏树脂清洗:染好色的织物,还需要将织物上的黏膏树脂褪去。具体的方法是:用草木灰过滤水,把染好色的织物放入草木灰水的锅内煮,通过高温沸水,使布面上的黏膏树脂脱离织物,浮于水面。将浮于水面的黏膏树脂舀出后,放入装有水的盆中,捞出后继续重复使用。

(5)二次浸染蓝靛:将脱了黏膏树脂的织物,再次放入蓝靛染缸内染一遍,使脱了黏膏树脂的白色部分染上蓝色,取出晾干。

(6)固色加工:将晾干后的织物,使用蕨根水浸泡来固色。为了使布坚挺耐用,不易褪色,还要把已染好的布放入牛皮或猪血的溶液里进行蒸煮。

知识出处

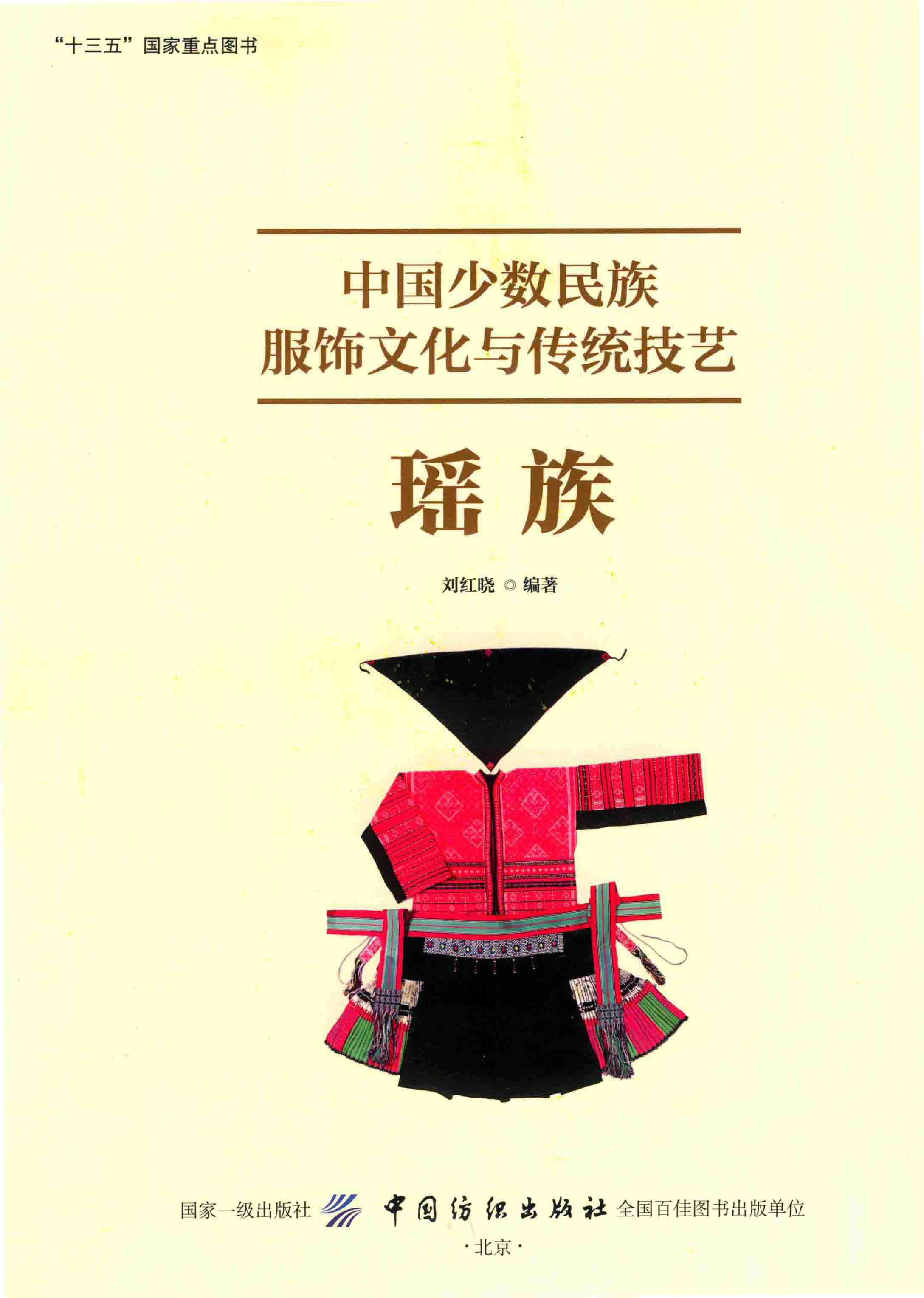

《中国少数民族服饰文化与传统技艺·瑶族》

出版者:中国纺织出版社

本书为中国纺织出版社获批的“十三五”国家重点图书“中国少数民族服饰文化与传统技艺”系列丛书中的一册。本书共分为两部分内容:上篇瑶族服饰文化,将全国的瑶族归纳为盘瑶、布努瑶、茶山瑶和平地瑶,并通过图文并茂的方式,展示了各个瑶族支系的服饰文化;下篇瑶族传统技艺,从纺纱、织布、织锦、印染、挑花、服饰工艺等内容进行撰写,并在每一分项中列举出几个最具瑶族特色的传统技艺进行阐述,如蓝靛染色、织花带、扎染、黏膏树脂染、数纱绣、贯头衣、大襟衣、对襟衣、狗尾衫、肚兜、百褶裙等传统工艺的制作方法。

阅读