(1)头饰

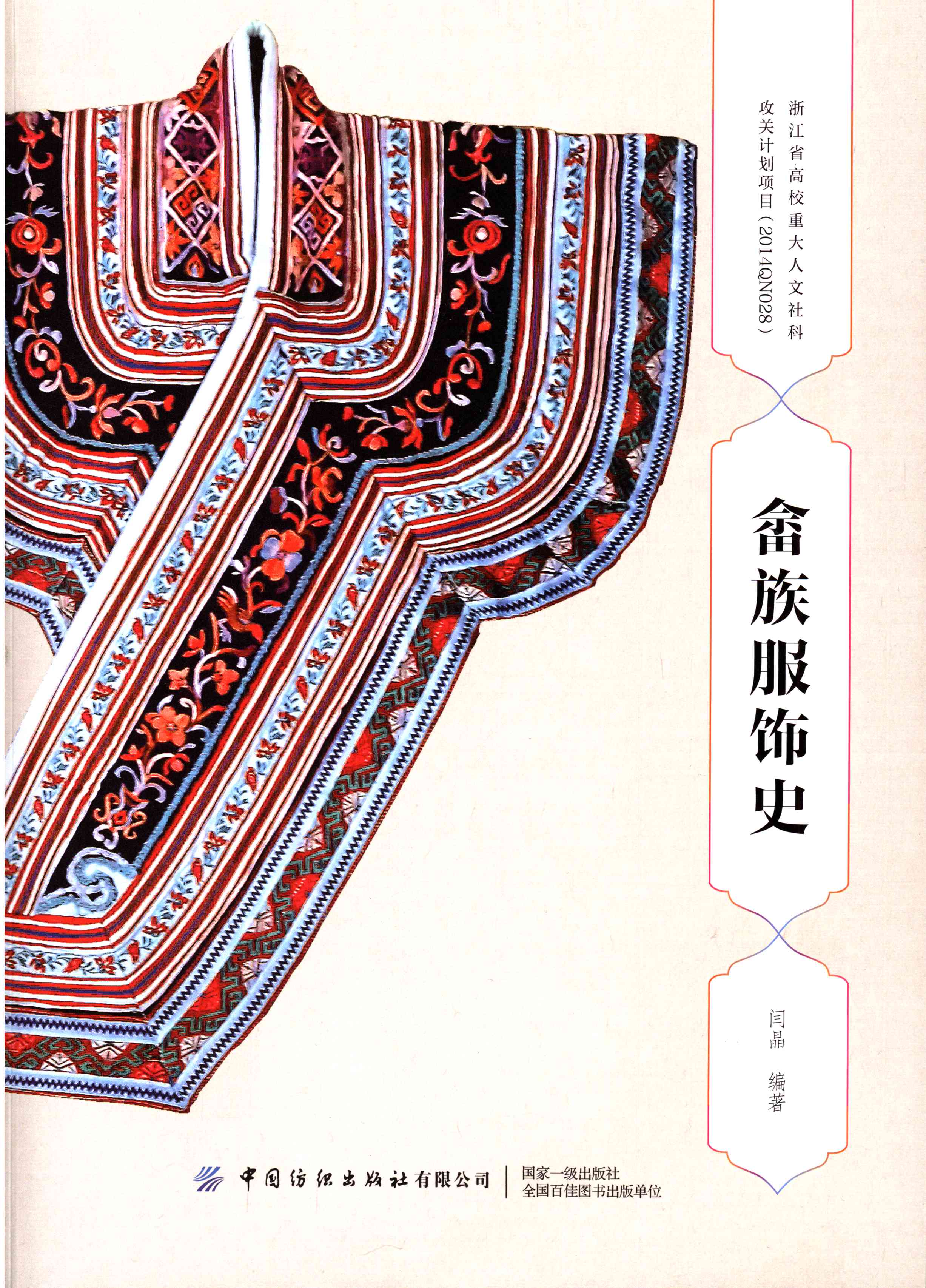

| 内容出处: | 《畲族服饰史》 图书 |

| 唯一号: | 130920020230006113 |

| 颗粒名称: | (1)头饰 |

| 分类号: | K892.23 |

| 页数: | 5 |

| 页码: | 91-95 |

| 摘要: | 本文主要介绍了福安式畲族盛装中的头饰,涵盖了发式和凤冠的设计特点以及使用的材料和配饰。首先,描述了已婚妇女和未婚少女的发式,包括如何梳头、使用红毛线、颜色标志以及头饰的设计和佩戴方式。接着介绍了凤冠的设计和装饰,包括冠身制作材料和上面的银牌图案,以及面部的覆盖和配饰的含义。文章中还详细描述了头饰的传统意义和在畲族文化中的重要地位。通过对这些头饰的介绍,展现了畲族盛装的独特风格和丰富文化内涵,同时也反映了畲族人民对传统文化的传承和珍视。 |

| 关键词: | 畲族 现代 畲族服饰 福安式 头饰 |

内容

①发式:与福安式畲族盛装搭配的发式称凤身髻(图3-105),俗称凤凰中,因形似凤鸟躯干部分而得名,已婚妇女凤身髻(图3-106)和少女凤身髻(图3-107)略有不同。已婚妇女梳头时寸,将头发分成前后两部分,将后面头发用红毛线扎成坠壶状向头顶方向梳拢,与前面的头发合并后,沿前额从中央往右再经后背梳成扁平状盘旋绕头顶圈。头发若不够长者则需续上假发(大多数人都需续假发)。绕头一圈的头发高度约为脸部高度的二分之一,中间用玫红色毛线缠绕固定,上部略向外扩张形似饭碗,故又称为碗匣式,也称绒帽式。为使发型挺立成型,需要用数支发夹夹住头发,并插银耳钯、豪猪毛簪各枚,头顶再压一支约3厘米宽的银簪。发式梳成后,从正面看宽大平整如黑色缎帽,从侧面看如富贵凤身。银簪与福鼎式造型相仿,为两头宽中间窄的“8”字长条形扁簪,上面錾刻有花纹。发间的绒线环束起着身份标识的作用,以黑色、蓝色、红色等不同色彩标志出老、中、青不同的年龄,丧偶的妇女则用绿色或白色的毛线圈头。

未婚少女过16岁,头发也梳成截筒高帽形状,但不向外张成碗匣型,而是把前面的头发向后拢,与脑后头发合并后从脑后从右往左缠绕一圈呈直筒形;头顶也不压以银簪,而是用红绒线系扎(图3-108)。已婚妇女戴耳坠,未婚少女只在耳朵两旁挂一个拇指大的银圈。

②凤冠:福安式凤冠大多为如图3-109所示的前高后低的斜顶造型,而在宁德八都地区为如图3-110、图3-111所示平顶造型。

凤冠是畲族姑娘出嫁时所必戴的。其遮脸部分俗称“圣疏”,戴在头上的部分叫“髻栏”。冠身以竹笋壳为骨架,外用红布包缠后缝成长方形的头冠。冠上缀有若干银牌,银牌呈四方形且轻薄如纸,其上錾有凤凰、蝴蝶等图案。如图3-109所示,有的款式冠上部顶端正中央饰3厘米圆形银质照妖镜,内有直尺、剪刀、屏风、镜子,意驱邪避凶,镜外圆饰梅花,镜下饰3厘米×2.5厘米的弥勒佛,左边饰3厘米×5厘米的张果老,右边饰2厘米×4.5厘米的铁拐李。凤冠的四周垂挂有用红线穿成的一串串五色料珠。冠的正面系有1~9根银链,链上还系有凤凰、鱼儿之类图案的银牌与铃铛。凤冠戴在头上,珠串和链牌遮住脸部,直垂到胸前,走动起来摇摇晃晃,叮作响,寓意“凤凰带仔又带孙”。凤冠作为畲家姑娘陪嫁礼物之一,在她逝世时,还要戴它入殓。

未婚少女过16岁,头发也梳成截筒高帽形状,但不向外张成碗匣型,而是把前面的头发向后拢,与脑后头发合并后从脑后从右往左缠绕一圈呈直筒形;头顶也不压以银簪,而是用红绒线系扎(图3-108)。已婚妇女戴耳坠,未婚少女只在耳朵两旁挂一个拇指大的银圈。

②凤冠:福安式凤冠大多为如图3-109所示的前高后低的斜顶造型,而在宁德八都地区为如图3-110、图3-111所示平顶造型。

凤冠是畲族姑娘出嫁时所必戴的。其遮脸部分俗称“圣疏”,戴在头上的部分叫“髻栏”。冠身以竹笋壳为骨架,外用红布包缠后缝成长方形的头冠。冠上缀有若干银牌,银牌呈四方形且轻薄如纸,其上錾有凤凰、蝴蝶等图案。如图3-109所示,有的款式冠上部顶端正中央饰3厘米圆形银质照妖镜,内有直尺、剪刀、屏风、镜子,意驱邪避凶,镜外圆饰梅花,镜下饰3厘米×2.5厘米的弥勒佛,左边饰3厘米×5厘米的张果老,右边饰2厘米×4.5厘米的铁拐李。凤冠的四周垂挂有用红线穿成的一串串五色料珠。冠的正面系有1~9根银链,链上还系有凤凰、鱼儿之类图案的银牌与铃铛。凤冠戴在头上,珠串和链牌遮住脸部,直垂到胸前,走动起来摇摇晃晃,叮作响,寓意“凤凰带仔又带孙”。凤冠作为畲家姑娘陪嫁礼物之一,在她逝世时,还要戴它入殓。

相关地名

福安市

相关地名