内容

搁公扭根,即蔷薇科(Rosaceae)悬钩子属植物掌叶覆盆子(RubbuschingiiHu)的干燥根及残茎,以畲族习用药材名义收载于2015年版《浙江省中药炮制规范》[1]。掌叶覆盆子又名华东覆盆子、覆盆子、上树搁公扭、山狗公、搁工、搁公扭、公公扭等。

3.1.1 蔷薇科悬钩子属植物概述

悬钩子属(RubusL.)是蔷薇科中的一个大属,全世界己知750余种,集中分布在北美和东亚。我国已发现210种,98变种,主要以长江以南及西北地区多见,主产于华东地区。本属植物有些种类的果实多浆,味甜酸,可供食用,在欧美己长期栽培作重要水果;有些种类的果实、种子、根及叶可入药;茎皮、根皮可提制栲胶;少数种类庭园栽培供观赏。本属植物种类繁多,变异性大,类型复杂,而且存在无融合生殖类型,常出现多倍体,仅据外部形态分类比较困难。

悬钩子属植物为落叶稀常绿灌木、半灌木或多年生匍匐草本;茎直立、攀援、平铺、拱曲或匍匐,具皮刺、针刺或刺毛及腺毛,稀无刺。叶互生,单叶、掌状复叶或羽状复叶,边缘常具锯齿或裂片,有叶柄;托叶与叶柄合生,常较狭窄,线形,钻形或披针形,不分裂,宿存,或着生于叶柄基部及茎上,离生,较宽大,常分裂,宿存或脱落。花两性,稀单性而雌雄异株,组成聚伞状圆锥花序、总状花序、伞房花序或数朵簇生及单生;花萼5裂,稀3~7裂;萼片直立或反折,果时宿存;花瓣5,稀缺,直立或开展,白色或红色;雄蕊多数,直立或开展,着生在花萼上部;心皮多数,有时仅数枚,分离,着生于球形或圆锥形的花托上,花柱近顶生,子房1室,每室2胚珠。果实为由小核果集生于花托上而成聚合果,或与花托连合成一体而实心,或与花托分离而空心,多浆或干燥,红色、黄色或黑色,无毛或被毛;种子下垂,种皮膜质,子叶平凸。染色体基数x=7。

3.1.2 搁公扭根基原植物形态、鉴别与资源分布

3.1.2.1 基原植物形态

掌叶覆盆子为落叶灌木,喜阴凉,不耐热。掌叶覆盆子根系分布不深,地上部为1年生枝和2年生枝组成。每年春天2年生枝(越冬前的1年生枝)的混合芽萌发,长到10~20cm时开花结果,聚合核果成熟后整个2年生枝连同结果枝枯死,而茎基部芽萌发长成的1年生枝,越冬后即为翌年的2年生枝(结果母枝),以此往复。新枝略带蔓性,紫褐色,幼枝绿色,被白粉,有少数倒刺。叶互生,近圆形,掌状5裂,偶有7裂,基部心形,中裂片菱状卵形,边缘具不整齐锯齿,主脉5条,两面脉上被白色短柔毛;叶柄散生细刺,基部有2枚条状针形托叶。花两性,单生于枝端叶腋;萼片5,卵形或长椭圆形,被灰白色柔毛;花瓣5,近圆形,白色;雄蕊多数;雌蕊多数,生于凸起的花托上;自花授粉。果实为小核果,密被淡黄白色短柔毛,聚合于花托上形成聚合浆果,红色,下垂,近球形,直径1.5~2.0cm。花期3~4月,果期5~6月。植株定植后的第1年即可开花结果,3~4年进入盛果期,经济寿命可达20年左右。

掌叶覆盆子常与同属植物相混淆,其相混淆的种主要有蓬蘽、山莓、插田泡、硬枝黑琐莓、粉枝莓、茅莓等。有文献专门对掌叶覆盆子及其混淆品在性状、组织构造、粉末特征等的区别上进行了研究[2-4]。①性状:掌叶覆盆子的聚合果呈卵球形,长4-14mm,直径7~13mm,顶端钝圆,基部中心略凹入,密被灰白色柔毛,具残存花丝;混淆品多为类球形、圆锥形或椭圆形,基部平,长3~9mm,有稀疏柔毛。掌叶覆盆子的宿萼棕褐色,密被白色柔毛,5裂,裂片卵形或长椭圆形,两面均被灰白色毛茸;混淆品的宿萼多为三角形或卵状披针形。掌叶覆盆子的小核果为长月牙形,长2~~2.5mm,直径0.7~1.3mm,有光泽,背面密被灰白色毛茸,两侧有明显的网纹,腹部有突起棱线,体轻,质硬,味微酸涩;混淆品多数近无毛,无或略具光泽。②组织构造:因均属悬钩子属,基本构造一致。③粉末特征:掌叶覆盆子的非腺毛较平直,壁木化具单或双螺状裂纹;混淆品的非腺毛有的细长弯曲。掌叶覆盆子及其混淆品的果皮表皮细胞都呈念珠状增厚,并且都有草酸钙簇晶,但掌叶覆盆子无石细胞,其混淆品中有的具有石细胞。

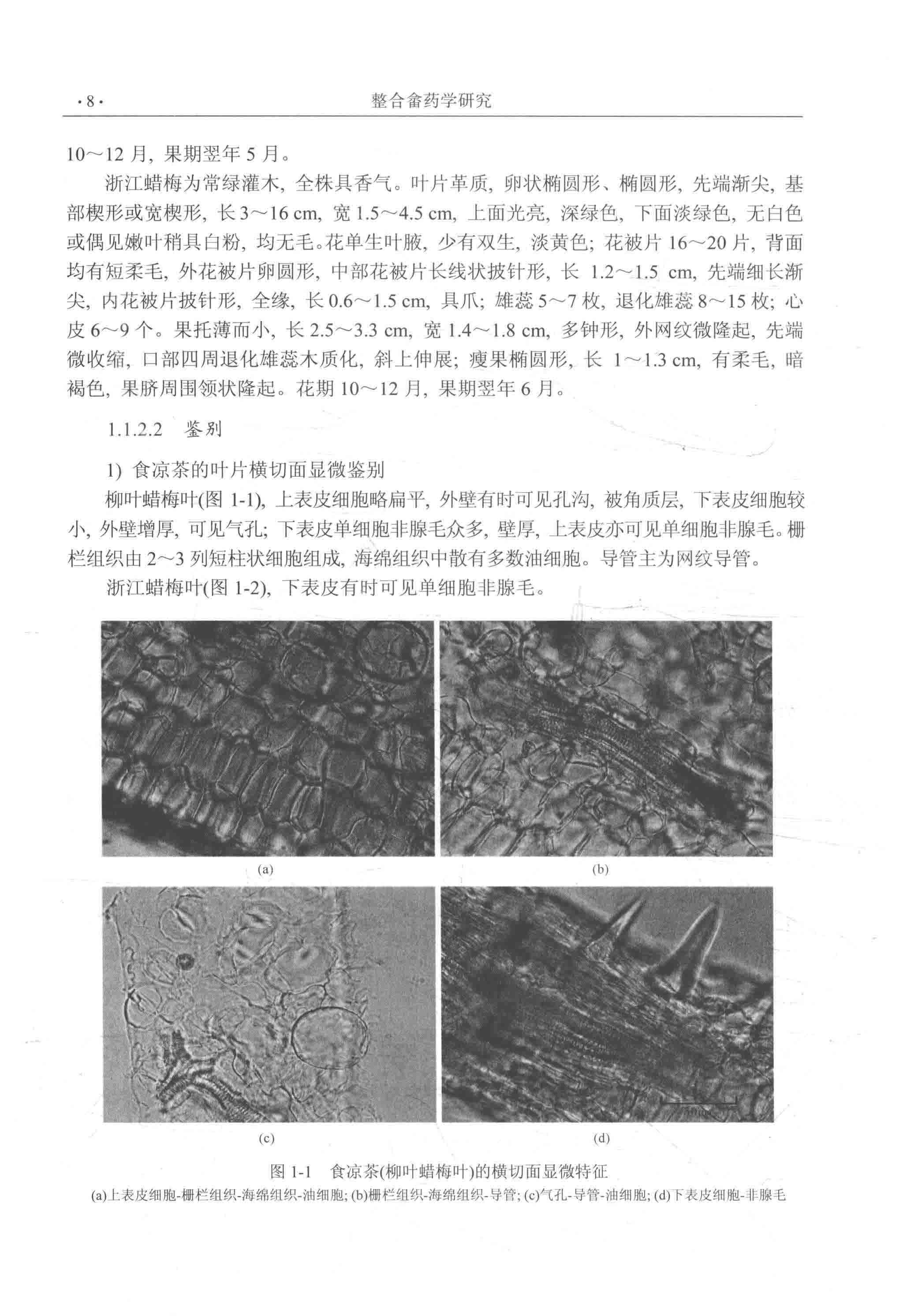

3.1.2.2 鉴别

搁公扭根的粉末显微特征:本品粉末黄白至黄棕色。淀粉粒甚多,单粒类球形、三角状卵形或不规则形,直径3~18um,脐点点状、裂缝状或人字状;复粒2~8分粒组成。石细胞单个或成群散在,类方形、类圆形或长椭圆形。具缘纹孔导管散在。纤维较多,有的含黑色分泌物。木栓细胞长方形,壁呈连珠状增厚,如图3-1所示。

3.1.2.3 资源分布

掌叶覆盆子主要分布于江苏、安徽、浙江、江西、福建、广西等省(或自治区),在日本也有分布。多生长于低海拔至中海拔的林缘、山坡、灌丛、路边和沟边等土壤较湿润地段。喜阳光但怕暴晒,耐寒、耐旱,忌积水,积水易造成根部腐烂。对土壤要求不严,但以富含腐殖质的酸性土壤为好。其环境条件的要求主要包括①土壤:根系分布浅,适应性强,对土壤要求不严格,但以肥沃、保水及排水良好的微酸性至中性沙壤、红壤及紫色土较好。②温度:喜温,但不耐炎热,长于向阳山坡的植株花期较早;遇寒流,易落花,造成减产。③光照:喜光而忌强光暴晒。④水分:适宜土壤含水量为40%~60%的湿润条件。

3.1.3 掌叶覆盆子的繁殖与栽培

3.1.3.1 繁殖技术

掌叶覆盆子为多年生灌木,茎直立,新抽枝条具蔓生性。掌叶覆盆子栽培管理技术容易掌握,易于推广。目前,掌叶覆盆子的人工繁殖技术主要采用有性繁殖(种子繁殖)和无性繁殖2种。

1)有性繁殖

立夏前后,采摘成熟85%的微红果实,其聚果颗粒尖上有毛,且未糖化者为佳。不得在有病虫害的产区采种。采回后置0.3%高锰酸钾或甲基托布津溶液中浸软后,再置水中洗去果糖、果胶,将果粒搓揉在清水中,漂洗至不粘手后,过滤,在早晨或黄昏的弱太阳下晒干。不宜暴晒或高于20℃的炉中烘焙。晒干后包装保存或置于清沙中贮藏。播种前,将种子先用磷酸二氢钾浸种24h,捞出滤干,拌磷肥,直撒床面,盖薄土,覆草帘。1周后掀开草帘,喷洒50.5%的人尿。待苗长至20cm时移栽[5]。

2)无性繁殖

可以采用根蘖繁殖法、根条繁殖法、压条繁殖法和杆插繁殖法[6]。

(1)根蘖繁殖法:掌叶覆盆子地下茎段每年都萌发一定数量的根孽苗,几年以后即由一株变为一丛。秋季至早春萌芽前挖根,用铁锹把老株连根挖起,剪除顶端部分枝条,分成单株(每株都带一定数量的根),就地假植或定植。

(2)根条繁殖法:在挖根为苗的同时,将水平侧根挖出或秋季单独挖取距母株较远的粗0.6cm左右的根段,覆土浇水,当年即可生根发芽、长成幼苗。

(3)压条繁殖法:在8月份将枝条剪断、埋入土中或直接将枝条压倒埋入土中。当年就可从叶腋处发出新梢和不定根,切断与母株的联系,即形成独立的幼苗。

(4)杆插繁殖法:秋季剪掌叶覆盆子枝条,沙藏越冬后于翌春剪成20~30cm长的茎段,进行托插,插条亦可随取随插,插时最好能用激素[如萘乙酸(NAA)等]处理。苗床要覆膜,并保持一定的湿度。

3.1.3.2 定植

掌叶覆盆子适应性较强,一般土壤均可栽种,但以排水良好的酸性黄壤土较好。可利用边角隙地或荒坡栽种。栽植方式有带状法和单株法。带状法是行距2~2.5m,株距0.5m,每坑栽2~3株,使之逐渐形成宽30~60cm的带。单株法是行距1.5~2.0m,株距0.5m,每坑栽1株。栽时在整好的地上,挖深度和宽度为30~40cm的坑,每穴以不同栽植方式栽苗1~3株,根系要铺平,填土压实,浇水。栽前把幼苗剪成15~20cm长的短桩,以减少蒸发面,并刺激剪口下发出健壮新梢。掌叶覆盆子春、夏、秋均可栽植,但以在落叶前种植效果好、成活率高[7]。

3.1.3.3 田间管理

1)搭架引缚

掌叶覆盆子枝条柔软,常因果实的重压而下垂到地面,弄脏果实,影响质量和产量。下垂枝条彼此遮蔽,还会造成通风透光不良,管理不便,因此应设立支架,把枝条绑缚在支柱或架面上,引缚时间在4月中下旬,方法有以下几种。

(1)支柱引缚法:在靠近株丛的地方设一支柱,把枝条直接引缚到柱子上。

(2)扇形引缚法:在株丛之间竖立两根支柱,把相邻两株丛的各一半枝条绑在两根支柱上,呈扇形。这种引缚法枝条受光良好,便于管理,产量也高。

(3)篱架引缚法:适于带状配置的园子,花费代价较大。在带内隔5m埋一支柱,在其上牵引3道铁丝,把枝条均匀地绑在铁丝上。为了省材也可牵1道铁丝,铁丝高1m,枝条靠缚在铁丝上而不至于下垂。

2)整形修剪

春剪,结合引缚枝条,将其顶部干枯、细弱部分剪去,促其下部发出强壮结果枝,与此同时,注意从基部疏去断枝、过密枝、病虫害枝、保留7~9个健壮枝条。夏剪,当萌发的基生枝长到30cm时,每株保留12~15个分布均匀的健壮生长枝,其余从基部疏除,对保留下来的基生枝要进行摘心。秋剪,果实采收后,结果枝开始逐渐干枯死亡,株丛中基生枝密集,通风透光不良,必须及时将结果枝及过密基生枝疏去,同时也将病虫为害的枝条疏去,使留下来的枝条受光良好,充分成熟。

3)施肥

掌叶覆盆子当年定植,第2年开花结果,第3年可达到高产。在不同生育期进行氮素处理可以显著提高单株花数、果数和成果率。定株调查结果表明:在各氮肥处理中,以65g/株尿素处理的效果最好,其次为50g/株尿素处理,且65g/株尿素处理在各个生育时期均能显著提高单株花数。对不同生育时期氮素处理进行比较,在初花期进行氮素追肥处理的单株花数显著高于盛花期和终花期。同时,氮素处理显著提高了单个果重、果长和果径。结果表明,在初花期氮素处理的单个果长和果径,显著高于盛花期和终花期处理,而盛花期氮素处理的单个果长和果径又显著高于终花期处理[8]。

4)中耕除草

栽后1~2年内,每年中耕除草3~5次,深度6~10cm,使土壤疏松无杂草,利于植株生长和结果。后期枝条郁闭时,要及时疏花及拔除杂草。每当灌水和雨后都要松土,到夏末秋初时停止耕作,促进枝条老熟,增加越冬抗寒力。

3.1.1 蔷薇科悬钩子属植物概述

悬钩子属(RubusL.)是蔷薇科中的一个大属,全世界己知750余种,集中分布在北美和东亚。我国已发现210种,98变种,主要以长江以南及西北地区多见,主产于华东地区。本属植物有些种类的果实多浆,味甜酸,可供食用,在欧美己长期栽培作重要水果;有些种类的果实、种子、根及叶可入药;茎皮、根皮可提制栲胶;少数种类庭园栽培供观赏。本属植物种类繁多,变异性大,类型复杂,而且存在无融合生殖类型,常出现多倍体,仅据外部形态分类比较困难。

悬钩子属植物为落叶稀常绿灌木、半灌木或多年生匍匐草本;茎直立、攀援、平铺、拱曲或匍匐,具皮刺、针刺或刺毛及腺毛,稀无刺。叶互生,单叶、掌状复叶或羽状复叶,边缘常具锯齿或裂片,有叶柄;托叶与叶柄合生,常较狭窄,线形,钻形或披针形,不分裂,宿存,或着生于叶柄基部及茎上,离生,较宽大,常分裂,宿存或脱落。花两性,稀单性而雌雄异株,组成聚伞状圆锥花序、总状花序、伞房花序或数朵簇生及单生;花萼5裂,稀3~7裂;萼片直立或反折,果时宿存;花瓣5,稀缺,直立或开展,白色或红色;雄蕊多数,直立或开展,着生在花萼上部;心皮多数,有时仅数枚,分离,着生于球形或圆锥形的花托上,花柱近顶生,子房1室,每室2胚珠。果实为由小核果集生于花托上而成聚合果,或与花托连合成一体而实心,或与花托分离而空心,多浆或干燥,红色、黄色或黑色,无毛或被毛;种子下垂,种皮膜质,子叶平凸。染色体基数x=7。

3.1.2 搁公扭根基原植物形态、鉴别与资源分布

3.1.2.1 基原植物形态

掌叶覆盆子为落叶灌木,喜阴凉,不耐热。掌叶覆盆子根系分布不深,地上部为1年生枝和2年生枝组成。每年春天2年生枝(越冬前的1年生枝)的混合芽萌发,长到10~20cm时开花结果,聚合核果成熟后整个2年生枝连同结果枝枯死,而茎基部芽萌发长成的1年生枝,越冬后即为翌年的2年生枝(结果母枝),以此往复。新枝略带蔓性,紫褐色,幼枝绿色,被白粉,有少数倒刺。叶互生,近圆形,掌状5裂,偶有7裂,基部心形,中裂片菱状卵形,边缘具不整齐锯齿,主脉5条,两面脉上被白色短柔毛;叶柄散生细刺,基部有2枚条状针形托叶。花两性,单生于枝端叶腋;萼片5,卵形或长椭圆形,被灰白色柔毛;花瓣5,近圆形,白色;雄蕊多数;雌蕊多数,生于凸起的花托上;自花授粉。果实为小核果,密被淡黄白色短柔毛,聚合于花托上形成聚合浆果,红色,下垂,近球形,直径1.5~2.0cm。花期3~4月,果期5~6月。植株定植后的第1年即可开花结果,3~4年进入盛果期,经济寿命可达20年左右。

掌叶覆盆子常与同属植物相混淆,其相混淆的种主要有蓬蘽、山莓、插田泡、硬枝黑琐莓、粉枝莓、茅莓等。有文献专门对掌叶覆盆子及其混淆品在性状、组织构造、粉末特征等的区别上进行了研究[2-4]。①性状:掌叶覆盆子的聚合果呈卵球形,长4-14mm,直径7~13mm,顶端钝圆,基部中心略凹入,密被灰白色柔毛,具残存花丝;混淆品多为类球形、圆锥形或椭圆形,基部平,长3~9mm,有稀疏柔毛。掌叶覆盆子的宿萼棕褐色,密被白色柔毛,5裂,裂片卵形或长椭圆形,两面均被灰白色毛茸;混淆品的宿萼多为三角形或卵状披针形。掌叶覆盆子的小核果为长月牙形,长2~~2.5mm,直径0.7~1.3mm,有光泽,背面密被灰白色毛茸,两侧有明显的网纹,腹部有突起棱线,体轻,质硬,味微酸涩;混淆品多数近无毛,无或略具光泽。②组织构造:因均属悬钩子属,基本构造一致。③粉末特征:掌叶覆盆子的非腺毛较平直,壁木化具单或双螺状裂纹;混淆品的非腺毛有的细长弯曲。掌叶覆盆子及其混淆品的果皮表皮细胞都呈念珠状增厚,并且都有草酸钙簇晶,但掌叶覆盆子无石细胞,其混淆品中有的具有石细胞。

3.1.2.2 鉴别

搁公扭根的粉末显微特征:本品粉末黄白至黄棕色。淀粉粒甚多,单粒类球形、三角状卵形或不规则形,直径3~18um,脐点点状、裂缝状或人字状;复粒2~8分粒组成。石细胞单个或成群散在,类方形、类圆形或长椭圆形。具缘纹孔导管散在。纤维较多,有的含黑色分泌物。木栓细胞长方形,壁呈连珠状增厚,如图3-1所示。

3.1.2.3 资源分布

掌叶覆盆子主要分布于江苏、安徽、浙江、江西、福建、广西等省(或自治区),在日本也有分布。多生长于低海拔至中海拔的林缘、山坡、灌丛、路边和沟边等土壤较湿润地段。喜阳光但怕暴晒,耐寒、耐旱,忌积水,积水易造成根部腐烂。对土壤要求不严,但以富含腐殖质的酸性土壤为好。其环境条件的要求主要包括①土壤:根系分布浅,适应性强,对土壤要求不严格,但以肥沃、保水及排水良好的微酸性至中性沙壤、红壤及紫色土较好。②温度:喜温,但不耐炎热,长于向阳山坡的植株花期较早;遇寒流,易落花,造成减产。③光照:喜光而忌强光暴晒。④水分:适宜土壤含水量为40%~60%的湿润条件。

3.1.3 掌叶覆盆子的繁殖与栽培

3.1.3.1 繁殖技术

掌叶覆盆子为多年生灌木,茎直立,新抽枝条具蔓生性。掌叶覆盆子栽培管理技术容易掌握,易于推广。目前,掌叶覆盆子的人工繁殖技术主要采用有性繁殖(种子繁殖)和无性繁殖2种。

1)有性繁殖

立夏前后,采摘成熟85%的微红果实,其聚果颗粒尖上有毛,且未糖化者为佳。不得在有病虫害的产区采种。采回后置0.3%高锰酸钾或甲基托布津溶液中浸软后,再置水中洗去果糖、果胶,将果粒搓揉在清水中,漂洗至不粘手后,过滤,在早晨或黄昏的弱太阳下晒干。不宜暴晒或高于20℃的炉中烘焙。晒干后包装保存或置于清沙中贮藏。播种前,将种子先用磷酸二氢钾浸种24h,捞出滤干,拌磷肥,直撒床面,盖薄土,覆草帘。1周后掀开草帘,喷洒50.5%的人尿。待苗长至20cm时移栽[5]。

2)无性繁殖

可以采用根蘖繁殖法、根条繁殖法、压条繁殖法和杆插繁殖法[6]。

(1)根蘖繁殖法:掌叶覆盆子地下茎段每年都萌发一定数量的根孽苗,几年以后即由一株变为一丛。秋季至早春萌芽前挖根,用铁锹把老株连根挖起,剪除顶端部分枝条,分成单株(每株都带一定数量的根),就地假植或定植。

(2)根条繁殖法:在挖根为苗的同时,将水平侧根挖出或秋季单独挖取距母株较远的粗0.6cm左右的根段,覆土浇水,当年即可生根发芽、长成幼苗。

(3)压条繁殖法:在8月份将枝条剪断、埋入土中或直接将枝条压倒埋入土中。当年就可从叶腋处发出新梢和不定根,切断与母株的联系,即形成独立的幼苗。

(4)杆插繁殖法:秋季剪掌叶覆盆子枝条,沙藏越冬后于翌春剪成20~30cm长的茎段,进行托插,插条亦可随取随插,插时最好能用激素[如萘乙酸(NAA)等]处理。苗床要覆膜,并保持一定的湿度。

3.1.3.2 定植

掌叶覆盆子适应性较强,一般土壤均可栽种,但以排水良好的酸性黄壤土较好。可利用边角隙地或荒坡栽种。栽植方式有带状法和单株法。带状法是行距2~2.5m,株距0.5m,每坑栽2~3株,使之逐渐形成宽30~60cm的带。单株法是行距1.5~2.0m,株距0.5m,每坑栽1株。栽时在整好的地上,挖深度和宽度为30~40cm的坑,每穴以不同栽植方式栽苗1~3株,根系要铺平,填土压实,浇水。栽前把幼苗剪成15~20cm长的短桩,以减少蒸发面,并刺激剪口下发出健壮新梢。掌叶覆盆子春、夏、秋均可栽植,但以在落叶前种植效果好、成活率高[7]。

3.1.3.3 田间管理

1)搭架引缚

掌叶覆盆子枝条柔软,常因果实的重压而下垂到地面,弄脏果实,影响质量和产量。下垂枝条彼此遮蔽,还会造成通风透光不良,管理不便,因此应设立支架,把枝条绑缚在支柱或架面上,引缚时间在4月中下旬,方法有以下几种。

(1)支柱引缚法:在靠近株丛的地方设一支柱,把枝条直接引缚到柱子上。

(2)扇形引缚法:在株丛之间竖立两根支柱,把相邻两株丛的各一半枝条绑在两根支柱上,呈扇形。这种引缚法枝条受光良好,便于管理,产量也高。

(3)篱架引缚法:适于带状配置的园子,花费代价较大。在带内隔5m埋一支柱,在其上牵引3道铁丝,把枝条均匀地绑在铁丝上。为了省材也可牵1道铁丝,铁丝高1m,枝条靠缚在铁丝上而不至于下垂。

2)整形修剪

春剪,结合引缚枝条,将其顶部干枯、细弱部分剪去,促其下部发出强壮结果枝,与此同时,注意从基部疏去断枝、过密枝、病虫害枝、保留7~9个健壮枝条。夏剪,当萌发的基生枝长到30cm时,每株保留12~15个分布均匀的健壮生长枝,其余从基部疏除,对保留下来的基生枝要进行摘心。秋剪,果实采收后,结果枝开始逐渐干枯死亡,株丛中基生枝密集,通风透光不良,必须及时将结果枝及过密基生枝疏去,同时也将病虫为害的枝条疏去,使留下来的枝条受光良好,充分成熟。

3)施肥

掌叶覆盆子当年定植,第2年开花结果,第3年可达到高产。在不同生育期进行氮素处理可以显著提高单株花数、果数和成果率。定株调查结果表明:在各氮肥处理中,以65g/株尿素处理的效果最好,其次为50g/株尿素处理,且65g/株尿素处理在各个生育时期均能显著提高单株花数。对不同生育时期氮素处理进行比较,在初花期进行氮素追肥处理的单株花数显著高于盛花期和终花期。同时,氮素处理显著提高了单个果重、果长和果径。结果表明,在初花期氮素处理的单个果长和果径,显著高于盛花期和终花期处理,而盛花期氮素处理的单个果长和果径又显著高于终花期处理[8]。

4)中耕除草

栽后1~2年内,每年中耕除草3~5次,深度6~10cm,使土壤疏松无杂草,利于植株生长和结果。后期枝条郁闭时,要及时疏花及拔除杂草。每当灌水和雨后都要松土,到夏末秋初时停止耕作,促进枝条老熟,增加越冬抗寒力。