内容

一、中医药和民族医药的现代化发展

中医药是中华民族五千多年来与疾病作斗争的宝贵经验结晶,是中国古代医学科学发展的伟大成果,具有独特的理论体系和丰富的实践经验,为中华民族的繁衍昌盛做出了不可磨灭的贡献。随着社会经济发展以及科技进步,人们对健康有了更高的追求,在“回归自然”思潮的推动下,中医药学日益受到关注,展现了广阔的发展前景。

在过去的二十年中,我国的中医药现代化取得了突出成绩,中药工业产值从1996年的235亿元增长到2016年的8653亿元。中医药振兴发展正迎来“天时、地利、人和”的大好时机,国家陆续出台一系列政策法规,推进中医药发展。2015年,国家出台《中医药健康服务发展规划(2015—2020年)》和《中药材保护和发展规划(2015—2020年)》;2016年,国务院印发《中医药发展战略规划纲要(2016—2030年)》,国务院新闻办发布《中国的中医药》白皮书;《中华人民共和国中医药法》已由全国人民代表大会常务委员会于2016年12月25日发布,自2017年7月1日起施行。中医药发展,已上升到国家发展战略高度,正迎来前所未有的机遇。

民族医药是我国传统医药的重要组成部分,具有鲜明的民族地域文化特色和悠久的历史,为保障民族聚居区人民的健康、促进地区经济社会发展、维护地区稳定等方面发挥着不可替代的作用,在我国卫生健康服务中一直发挥着重要的作用。各民族在生存与发展进程中摸索与积累的医药文化,扎根于民族文化的土壤并逐渐衍化为民族文化的一部分,由于历史条件的局限,民族医药的药物知识和用药经验的积累、发展和传承水平参差不齐,局限了现代民族医药的发展与传播。在20世纪90年代之前,民族医药工作主要集中于对民族地区药用资源的调查与摸底。近20年来,随着民族医药研究的不断深入,民族医药产业快速发展,己经形成了一定的产业规模,市场竞争力和产业化水平逐渐得到提高。

国家高度重视民族医药工作,为民族医药的发展营造了良好的发展环境。2007年国家中医药管理局等11个部委联合发布《关于切实加强民族医药事业发展的指导意见》,2010年国家中医药管理局等4个部委联合制定了《全国民族医药近期重点工作方案(2010—2020年)》,2016年国务院印发的《中医药发展战略规划纲要(2016—2030年)》则将民族医药发展列为重点任务之一。国家"一带一路"战略的实施,也为民族医药的科技和产业发展提供了重要的发展机遇。21世纪以来,现代医药学科的蓬勃发展和多学科交叉、融合,为民族医药突破科技发展瓶颈和阐明技术难题提供了可能。中医药现代化研究探索的宝贵经验,为民族医药的跨越式发展提供了良好的借鉴。民族医药的发展,恰逢传承、创新与发扬光大的战略机遇期。

二、畲族和畲药的发展

畲族是我国东南部的一个少数民族,自称“山哈”,意思是“从外地迁来居住山林的客户”。1956年国家正式公布确认畲族为单一的少数民族。根据我国2010年第六次全国人口普查统计的结果,全国畲族总人口70余万,主要分布在闽、浙、赣、粤、黔、皖、湘等省80多个县(市、区),其中90%以上居住在福建、浙江、江西和广东的山区或半山区。浙江省丽水市景宁畲族自治县是全国唯一的畲族自治县,全国有畲族乡镇44个.其中浙江和福建各18个、江西7个、广东1个。据考证,畲族发祥于广东潮州风凰山地区。7世纪初隋唐之际,畲族就已居住在闽、粤、赣三省交界闽南、潮汕等地,宋代才陆续向闽中、闽北一带迁徙,约在明、清时开始大量出现于闽东、浙南等地的山区。畲族同胞在劳动和生活中,创造了丰富的畲族文化,其服饰、婚嫁、祭祖、丧礼、节日等,都非常具有民族特色。畲族有自己单独的民族语言,自称“山哈话”,但没有单独的民族文字。由于畲民大部分是与汉族交错杂居,日常生活与汉族交往密切,所以大部分畲民都会讲当地汉族方言。浙江、福建、广东、江西四省的畲语都是共同的,但又受汉族方言影响,地区间的畲语也有区别。

畲医药是畲族民众在长期生产、生活实践中,为适应环境和生存健康要求,积累和探索创造的各种医药经验集成,是祖国医学宝库的一个重要组成部分,也是世界优秀文化遗产的一部分。由于政治、经济、文化、历史、地理等诸多因素的影响,畲医药的传承和流传一直面临种种困难。畲族本身存在技艺不外传、传男不传女的习俗,畲族自有语言但没有本民族的文字,民间畲医大多年事已高,畲医药一度濒临失传。在国家对畲医药等民族医药发展的高度重视下,“中国畲族民间医药调查与整理”等重大课题在21世纪初得到设立,畲医药的抢救和保护工作才得以有效开展,2007年出版的《中国畲族医药学》首次系统整理了畲医药传统知识,为畲药的现代研究奠定了坚实基础。

畲族医药非物质文化遗产得到保护。2007年,“畲族医药”被列入浙江省非物质文化遗产名录。2008年,浙江省丽水市申报的“畲族医药——痧症疗法”被国务院颁布列入第二批国家级非物质文化遗产保护名录。2011年,福安畲族医药被列为福建省第四批省级非物质文化遗产。畲族医药入选非物质文化遗产,有力助推了畲药的传承和创新发展。

在过去的十余年间,一批年富力强的科研力量加入到畲药研究开发的队伍,“道地畲药资源保护和药用价值综合利用的研究”、“浙江省常用畲药质量评价技术与规范化研究”等重大科技专项得到设立并实施,畲药的现代研究在传承的基础上得到创新发展,其研究深度和水平得到迅速提高。在全国范围内,《中国畲药学》《福安畲医畲药》《三明畲族民间医药》等内容侧重本草学的多部畲药著作相继出版。2005年版《浙江省中药炮制规范》首次收录了食凉茶等常用畲药,2016年7月出版的2015年版《浙江省中药炮制规范》将11种药材以畲族习用药材名义收录并增加了各项检测的详细内容,常用畲药的知名度和标准化研究水平得到有力提升。

三、畲药的定义和特点

畲药的定义,也即畲药与中药的区别,是畲药现代研究与应用中难以回避的一个问题,也是畲药创新研究需要面对的一个导向性问题。民族医药研究中,有实质内容趋同、往往只是简单戴上民族的帽子而自称民族医药的现象,这样的研究倾向自然是不可取的。深入细致地挖掘畲药与中药的区别,重视差异、挖掘特色,是畲药创新研究和可持续发展的重要内涵。

畲民用药来源多为聚居地所产的天然药物,因为畲族与汉族聚居区地理位置的天然重叠,作为药材来源的植物大部分相同或相近。准确地讲,畲族仅有的、独特的医药才能称为畲族医药,即在中医药的大环境下,畲民因传统习惯和自身环境条件等不同,保留的自身独特的医药知识,不宜将畲民使用的所有药物都称为畲药。依照这样的界定,我们将畲药分成三个层次,一为畲民独特使用的常用药物,包括新药源(中药和其他少数民族药学典籍及药材标准未收载,可以是民间草药、药用部位不同或不同炮制工艺而形成的药物)和新医源(不同的适应证或用药方法)等,2015年版《浙江省中药炮制规范》中以畲族习用药材名义收录的食凉茶、嘎狗噜、搁公扭根等11种畲药是最典型代表;二为畲民与汉民共同使用者,这占畲民用药的大半;三为全般套用中药或其他少数民族用药,本书不作详细研讨。

常用畲药中存在不少与中药基原植物相同但药用部位不同而功能主治迥异的例子。掌叶覆盆子的果实为常用中药,其功能主治为补肝肾、助阳、固精、明目,而根(畲药称搁公扭根)为常用畲药,用于治疗牙痛、风湿痹痛、目翳、呕逆等。海金沙的地上部分为常用中药,用于热淋、石淋、血淋、尿道涩痛等的治疗,而畲药中主用根部(畲药称铜丝藤根),用于治疗肺炎、感冒高热、急性肠胃炎等。这两个例子便直观展示了常用畲药有关新药源和新医源方面的特色。

畲医用药有其独特性。主要的特点包括:①以植物药为主。95%以上的畲药均为植物药,仅少量使用动物药,几乎不用矿物药。②习惯使用鲜品。一般喜用鲜草药,用药讲求新鲜,跨年药一般不用或很少使用。③常用单味。约三分之一处方为单味,即使复方,也大多不超过五味。④以原生物为主,少数经过特别的加工炮制。

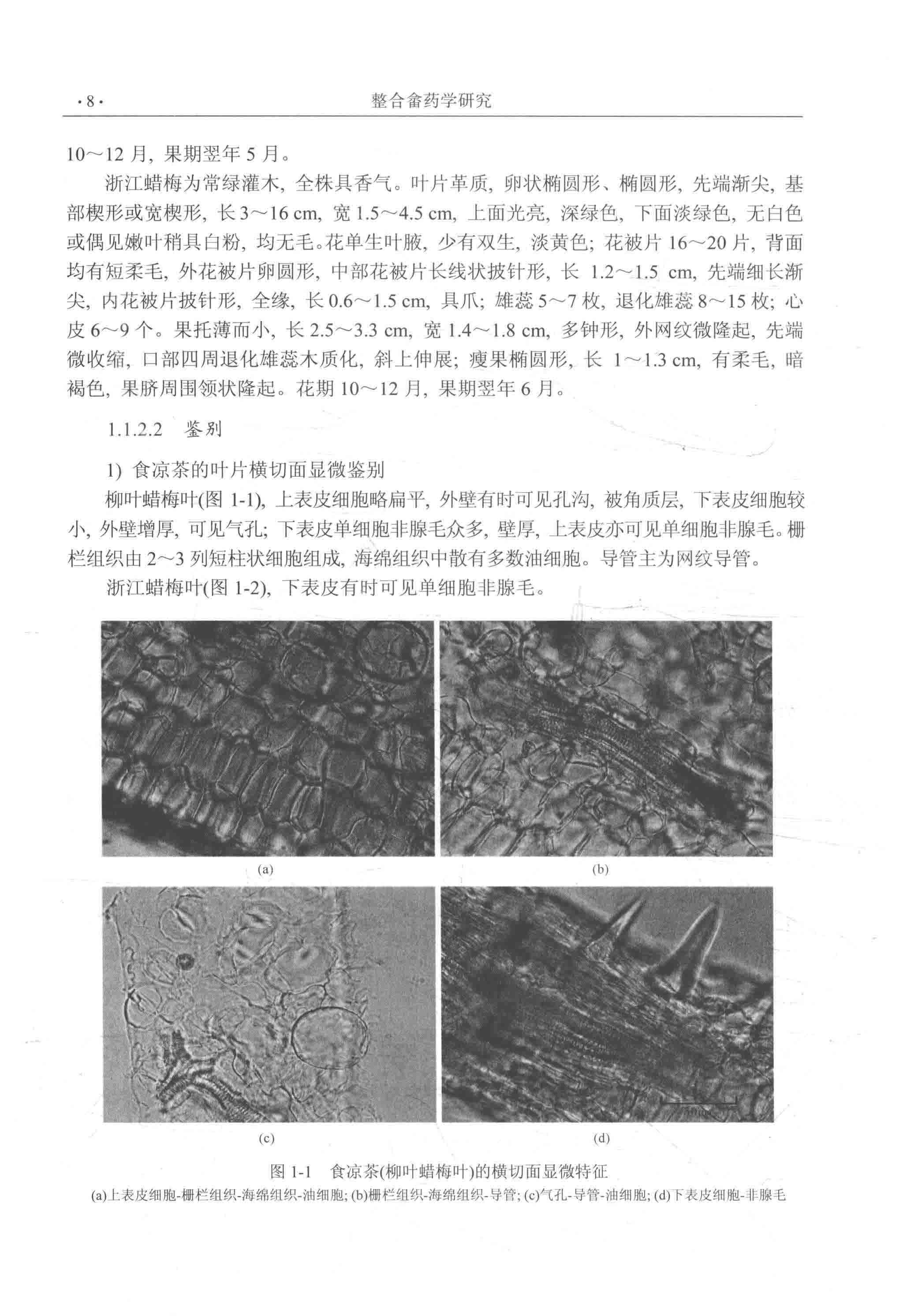

收录于2015年版《浙江省中药炮制规范》的11种最常用畲药,多数用畲民口语音译为汉字命名,如食凉茶(柳叶蜡梅或浙江蜡梅的叶)、嘎狗噜(地稔全草)、搁公扭根(掌叶覆盆子根及残茎)、小香勾(条叶榕或全叶榕的根及茎)、白山毛桃根(毛花猕猴桃根)、山里黄根(栀子根及根茎)、盐芋根(盐肤木根)、铜丝藤根(海金沙根及根茎)、坚七扭(檵木根)、百鸟不歇(楤木或棘茎楤木的茎)和嘎狗粘(小槐花全草)。食凉茶的取名除了汉族语音特点外,还结合了药材功效信息;铜丝藤根、百鸟不歇的名称则还含有药材形态的信息。除了畲民口语音译为汉字的命名习惯外,畲药多结合来源植物中药名称、药用部位、功效用途、生长环境、形态特征、颜色、气味等信息开展土语汉化命名。

四、整合医学的概念及其对中药和民族药发展的启发

整合是时代发展的特征,是解决划时代难题的法宝。医学从农耕社会的传统医学或称经验医学发展到今天的现代医学或称生物医学,取得了长足进步,医学各学科不断细分、不断深入,但局部的研究总显现其局限性,整合医学的概念应时而生。中国工程院副院长、美国医学科学院院士、第四军医大学原校长樊代明院士,在国内率先提出整合医学的概念。在专著《整合医学——理论与实践》中,樊代明院士提出:“整合医学的理论基础,是从整体观、整合观和医学观出发,将人视为一个整体,将医学研究发现的数据和证据还原成事实,将临床实践中获得的知识和认识转化成经验,将临床探索中发现的技术和艺术聚合成医术,在事实、经验和医术这个层面来回地实践,实践出真知,这个真知就是整合医学。整合医学不是一种实体的医学体系。严格地讲,它是一种认识论,也是一种方法学,其实施的结果是创造一种新的医学知识体系。”不局限于用科学的方法或生物学的方法来认识医学,除了科学或生物学外,用人类学、社会学、心理学、环境学等全面系统地认识人体,医学发展便走向了整合医学时代。整合医学是个新概念,其内涵丰富、外延辽阔,樊代明院士在其专著和文章中多有系统阐述,在此不必累述。

作为医学分支的药学,其发展自然而然地受到医学新思想和新理论的深刻影响,药学的发展已从最初的“神农尝百草”发展到当下的系统生物学、计算机辅助药物设计等种种新颖药物研究思路和新药研发路径。中药研究体系纷繁复杂,近二十年来得到快速发展。单单在中药药效及作用机制这个核心研究领域,在医药理论、研究思路、技术方法等方面都有长足的进步:整体与局部研究相结合、体外与体内相结合、体内过程与活性评价相结合等主要模式得到发展;从宏观到微观、从抽象到直观、从静态到动态的观察分析技术,实现了对中药药效全方位的解析;基于明确作用靶点的筛选和评价、基于机体内源性功能网络评价、基于体液药理学研究评价等技术成为中药新药发现和药效研究的重要方法;中医药系统生物学、网络药理学的兴起己成为中医药整合研究的积极探索。由整合医学至整合药学,水到渠成,自然而然。

作为民族药分支的畲药,其发展自然可以借鉴中药研究积累的宝贵经验。在此基础上,需要以整合医药学的观念和思路,注重畲药和中药的比较研究,助推畲药创新研究和产业发展。在畲药产业发展"政产学研用"协同创新,产业链“资源、育种、栽培、功效、加工、销售、应用、监管”各环节的有效衔接,也需要以整合的理念和思路从宏观上加以指导。

五、本书的内容

本书共收录畲药186种。按照我们对畲药的定义,遵循常用、独特、重要的原则,我们将收录的畲药品种分三个层次阐述:11种最常用畲药,即2015年版《浙江省中药炮制规范》中以畲族习用药材名义收录的畲药品种;27种次常用畲药;其他畲药。前两个层次共38种畲药,尽可能收集了植物资源、栽培、功能主治、临床应用、化学成分、药理活性、质量标准、产地加工与饮片炮制等诸多方面内容,很多品种都收录了化学成分和药理活性的研究实例。第三层次品种则仅简单介绍药材名称、基原植物和功能主治。参考文献

[1]张伯礼,陈传宏.中药现代化二十年(1996—2015)[M].北京:科学出版社,2016.

[2]雷后兴,李水福.《中国畲族医药学》[M].北京:中国中医药出版社,2007.

[3]雷后兴,李建良.《中国畲药学》[M].北京:人民军医出版社,2014.

[4]浙江省食品药品监督管理局.浙江省中药炮制规范[M].北京:中国医药科技出版社,2015.

[5]樊代明.《整合医学——理论与实践》[M].西安:世界图书出版公司,2016.

总论部分引用的参考文献,多为历史上与书中内容对应的权威著作。由于常有一本著作多次多处引用,或一处内容引用多本著作的情形,故采用只在本部分末尾给出相应的综合性基本参考文献的方式,敬请凉解。

中医药是中华民族五千多年来与疾病作斗争的宝贵经验结晶,是中国古代医学科学发展的伟大成果,具有独特的理论体系和丰富的实践经验,为中华民族的繁衍昌盛做出了不可磨灭的贡献。随着社会经济发展以及科技进步,人们对健康有了更高的追求,在“回归自然”思潮的推动下,中医药学日益受到关注,展现了广阔的发展前景。

在过去的二十年中,我国的中医药现代化取得了突出成绩,中药工业产值从1996年的235亿元增长到2016年的8653亿元。中医药振兴发展正迎来“天时、地利、人和”的大好时机,国家陆续出台一系列政策法规,推进中医药发展。2015年,国家出台《中医药健康服务发展规划(2015—2020年)》和《中药材保护和发展规划(2015—2020年)》;2016年,国务院印发《中医药发展战略规划纲要(2016—2030年)》,国务院新闻办发布《中国的中医药》白皮书;《中华人民共和国中医药法》已由全国人民代表大会常务委员会于2016年12月25日发布,自2017年7月1日起施行。中医药发展,已上升到国家发展战略高度,正迎来前所未有的机遇。

民族医药是我国传统医药的重要组成部分,具有鲜明的民族地域文化特色和悠久的历史,为保障民族聚居区人民的健康、促进地区经济社会发展、维护地区稳定等方面发挥着不可替代的作用,在我国卫生健康服务中一直发挥着重要的作用。各民族在生存与发展进程中摸索与积累的医药文化,扎根于民族文化的土壤并逐渐衍化为民族文化的一部分,由于历史条件的局限,民族医药的药物知识和用药经验的积累、发展和传承水平参差不齐,局限了现代民族医药的发展与传播。在20世纪90年代之前,民族医药工作主要集中于对民族地区药用资源的调查与摸底。近20年来,随着民族医药研究的不断深入,民族医药产业快速发展,己经形成了一定的产业规模,市场竞争力和产业化水平逐渐得到提高。

国家高度重视民族医药工作,为民族医药的发展营造了良好的发展环境。2007年国家中医药管理局等11个部委联合发布《关于切实加强民族医药事业发展的指导意见》,2010年国家中医药管理局等4个部委联合制定了《全国民族医药近期重点工作方案(2010—2020年)》,2016年国务院印发的《中医药发展战略规划纲要(2016—2030年)》则将民族医药发展列为重点任务之一。国家"一带一路"战略的实施,也为民族医药的科技和产业发展提供了重要的发展机遇。21世纪以来,现代医药学科的蓬勃发展和多学科交叉、融合,为民族医药突破科技发展瓶颈和阐明技术难题提供了可能。中医药现代化研究探索的宝贵经验,为民族医药的跨越式发展提供了良好的借鉴。民族医药的发展,恰逢传承、创新与发扬光大的战略机遇期。

二、畲族和畲药的发展

畲族是我国东南部的一个少数民族,自称“山哈”,意思是“从外地迁来居住山林的客户”。1956年国家正式公布确认畲族为单一的少数民族。根据我国2010年第六次全国人口普查统计的结果,全国畲族总人口70余万,主要分布在闽、浙、赣、粤、黔、皖、湘等省80多个县(市、区),其中90%以上居住在福建、浙江、江西和广东的山区或半山区。浙江省丽水市景宁畲族自治县是全国唯一的畲族自治县,全国有畲族乡镇44个.其中浙江和福建各18个、江西7个、广东1个。据考证,畲族发祥于广东潮州风凰山地区。7世纪初隋唐之际,畲族就已居住在闽、粤、赣三省交界闽南、潮汕等地,宋代才陆续向闽中、闽北一带迁徙,约在明、清时开始大量出现于闽东、浙南等地的山区。畲族同胞在劳动和生活中,创造了丰富的畲族文化,其服饰、婚嫁、祭祖、丧礼、节日等,都非常具有民族特色。畲族有自己单独的民族语言,自称“山哈话”,但没有单独的民族文字。由于畲民大部分是与汉族交错杂居,日常生活与汉族交往密切,所以大部分畲民都会讲当地汉族方言。浙江、福建、广东、江西四省的畲语都是共同的,但又受汉族方言影响,地区间的畲语也有区别。

畲医药是畲族民众在长期生产、生活实践中,为适应环境和生存健康要求,积累和探索创造的各种医药经验集成,是祖国医学宝库的一个重要组成部分,也是世界优秀文化遗产的一部分。由于政治、经济、文化、历史、地理等诸多因素的影响,畲医药的传承和流传一直面临种种困难。畲族本身存在技艺不外传、传男不传女的习俗,畲族自有语言但没有本民族的文字,民间畲医大多年事已高,畲医药一度濒临失传。在国家对畲医药等民族医药发展的高度重视下,“中国畲族民间医药调查与整理”等重大课题在21世纪初得到设立,畲医药的抢救和保护工作才得以有效开展,2007年出版的《中国畲族医药学》首次系统整理了畲医药传统知识,为畲药的现代研究奠定了坚实基础。

畲族医药非物质文化遗产得到保护。2007年,“畲族医药”被列入浙江省非物质文化遗产名录。2008年,浙江省丽水市申报的“畲族医药——痧症疗法”被国务院颁布列入第二批国家级非物质文化遗产保护名录。2011年,福安畲族医药被列为福建省第四批省级非物质文化遗产。畲族医药入选非物质文化遗产,有力助推了畲药的传承和创新发展。

在过去的十余年间,一批年富力强的科研力量加入到畲药研究开发的队伍,“道地畲药资源保护和药用价值综合利用的研究”、“浙江省常用畲药质量评价技术与规范化研究”等重大科技专项得到设立并实施,畲药的现代研究在传承的基础上得到创新发展,其研究深度和水平得到迅速提高。在全国范围内,《中国畲药学》《福安畲医畲药》《三明畲族民间医药》等内容侧重本草学的多部畲药著作相继出版。2005年版《浙江省中药炮制规范》首次收录了食凉茶等常用畲药,2016年7月出版的2015年版《浙江省中药炮制规范》将11种药材以畲族习用药材名义收录并增加了各项检测的详细内容,常用畲药的知名度和标准化研究水平得到有力提升。

三、畲药的定义和特点

畲药的定义,也即畲药与中药的区别,是畲药现代研究与应用中难以回避的一个问题,也是畲药创新研究需要面对的一个导向性问题。民族医药研究中,有实质内容趋同、往往只是简单戴上民族的帽子而自称民族医药的现象,这样的研究倾向自然是不可取的。深入细致地挖掘畲药与中药的区别,重视差异、挖掘特色,是畲药创新研究和可持续发展的重要内涵。

畲民用药来源多为聚居地所产的天然药物,因为畲族与汉族聚居区地理位置的天然重叠,作为药材来源的植物大部分相同或相近。准确地讲,畲族仅有的、独特的医药才能称为畲族医药,即在中医药的大环境下,畲民因传统习惯和自身环境条件等不同,保留的自身独特的医药知识,不宜将畲民使用的所有药物都称为畲药。依照这样的界定,我们将畲药分成三个层次,一为畲民独特使用的常用药物,包括新药源(中药和其他少数民族药学典籍及药材标准未收载,可以是民间草药、药用部位不同或不同炮制工艺而形成的药物)和新医源(不同的适应证或用药方法)等,2015年版《浙江省中药炮制规范》中以畲族习用药材名义收录的食凉茶、嘎狗噜、搁公扭根等11种畲药是最典型代表;二为畲民与汉民共同使用者,这占畲民用药的大半;三为全般套用中药或其他少数民族用药,本书不作详细研讨。

常用畲药中存在不少与中药基原植物相同但药用部位不同而功能主治迥异的例子。掌叶覆盆子的果实为常用中药,其功能主治为补肝肾、助阳、固精、明目,而根(畲药称搁公扭根)为常用畲药,用于治疗牙痛、风湿痹痛、目翳、呕逆等。海金沙的地上部分为常用中药,用于热淋、石淋、血淋、尿道涩痛等的治疗,而畲药中主用根部(畲药称铜丝藤根),用于治疗肺炎、感冒高热、急性肠胃炎等。这两个例子便直观展示了常用畲药有关新药源和新医源方面的特色。

畲医用药有其独特性。主要的特点包括:①以植物药为主。95%以上的畲药均为植物药,仅少量使用动物药,几乎不用矿物药。②习惯使用鲜品。一般喜用鲜草药,用药讲求新鲜,跨年药一般不用或很少使用。③常用单味。约三分之一处方为单味,即使复方,也大多不超过五味。④以原生物为主,少数经过特别的加工炮制。

收录于2015年版《浙江省中药炮制规范》的11种最常用畲药,多数用畲民口语音译为汉字命名,如食凉茶(柳叶蜡梅或浙江蜡梅的叶)、嘎狗噜(地稔全草)、搁公扭根(掌叶覆盆子根及残茎)、小香勾(条叶榕或全叶榕的根及茎)、白山毛桃根(毛花猕猴桃根)、山里黄根(栀子根及根茎)、盐芋根(盐肤木根)、铜丝藤根(海金沙根及根茎)、坚七扭(檵木根)、百鸟不歇(楤木或棘茎楤木的茎)和嘎狗粘(小槐花全草)。食凉茶的取名除了汉族语音特点外,还结合了药材功效信息;铜丝藤根、百鸟不歇的名称则还含有药材形态的信息。除了畲民口语音译为汉字的命名习惯外,畲药多结合来源植物中药名称、药用部位、功效用途、生长环境、形态特征、颜色、气味等信息开展土语汉化命名。

四、整合医学的概念及其对中药和民族药发展的启发

整合是时代发展的特征,是解决划时代难题的法宝。医学从农耕社会的传统医学或称经验医学发展到今天的现代医学或称生物医学,取得了长足进步,医学各学科不断细分、不断深入,但局部的研究总显现其局限性,整合医学的概念应时而生。中国工程院副院长、美国医学科学院院士、第四军医大学原校长樊代明院士,在国内率先提出整合医学的概念。在专著《整合医学——理论与实践》中,樊代明院士提出:“整合医学的理论基础,是从整体观、整合观和医学观出发,将人视为一个整体,将医学研究发现的数据和证据还原成事实,将临床实践中获得的知识和认识转化成经验,将临床探索中发现的技术和艺术聚合成医术,在事实、经验和医术这个层面来回地实践,实践出真知,这个真知就是整合医学。整合医学不是一种实体的医学体系。严格地讲,它是一种认识论,也是一种方法学,其实施的结果是创造一种新的医学知识体系。”不局限于用科学的方法或生物学的方法来认识医学,除了科学或生物学外,用人类学、社会学、心理学、环境学等全面系统地认识人体,医学发展便走向了整合医学时代。整合医学是个新概念,其内涵丰富、外延辽阔,樊代明院士在其专著和文章中多有系统阐述,在此不必累述。

作为医学分支的药学,其发展自然而然地受到医学新思想和新理论的深刻影响,药学的发展已从最初的“神农尝百草”发展到当下的系统生物学、计算机辅助药物设计等种种新颖药物研究思路和新药研发路径。中药研究体系纷繁复杂,近二十年来得到快速发展。单单在中药药效及作用机制这个核心研究领域,在医药理论、研究思路、技术方法等方面都有长足的进步:整体与局部研究相结合、体外与体内相结合、体内过程与活性评价相结合等主要模式得到发展;从宏观到微观、从抽象到直观、从静态到动态的观察分析技术,实现了对中药药效全方位的解析;基于明确作用靶点的筛选和评价、基于机体内源性功能网络评价、基于体液药理学研究评价等技术成为中药新药发现和药效研究的重要方法;中医药系统生物学、网络药理学的兴起己成为中医药整合研究的积极探索。由整合医学至整合药学,水到渠成,自然而然。

作为民族药分支的畲药,其发展自然可以借鉴中药研究积累的宝贵经验。在此基础上,需要以整合医药学的观念和思路,注重畲药和中药的比较研究,助推畲药创新研究和产业发展。在畲药产业发展"政产学研用"协同创新,产业链“资源、育种、栽培、功效、加工、销售、应用、监管”各环节的有效衔接,也需要以整合的理念和思路从宏观上加以指导。

五、本书的内容

本书共收录畲药186种。按照我们对畲药的定义,遵循常用、独特、重要的原则,我们将收录的畲药品种分三个层次阐述:11种最常用畲药,即2015年版《浙江省中药炮制规范》中以畲族习用药材名义收录的畲药品种;27种次常用畲药;其他畲药。前两个层次共38种畲药,尽可能收集了植物资源、栽培、功能主治、临床应用、化学成分、药理活性、质量标准、产地加工与饮片炮制等诸多方面内容,很多品种都收录了化学成分和药理活性的研究实例。第三层次品种则仅简单介绍药材名称、基原植物和功能主治。参考文献

[1]张伯礼,陈传宏.中药现代化二十年(1996—2015)[M].北京:科学出版社,2016.

[2]雷后兴,李水福.《中国畲族医药学》[M].北京:中国中医药出版社,2007.

[3]雷后兴,李建良.《中国畲药学》[M].北京:人民军医出版社,2014.

[4]浙江省食品药品监督管理局.浙江省中药炮制规范[M].北京:中国医药科技出版社,2015.

[5]樊代明.《整合医学——理论与实践》[M].西安:世界图书出版公司,2016.

总论部分引用的参考文献,多为历史上与书中内容对应的权威著作。由于常有一本著作多次多处引用,或一处内容引用多本著作的情形,故采用只在本部分末尾给出相应的综合性基本参考文献的方式,敬请凉解。