6.1.3 “物尽其用”的消费观——乡村小农经济形式

| 内容出处: | 《畲族服饰文化变迁及传承》 图书 |

| 唯一号: | 130920020230001823 |

| 颗粒名称: | 6.1.3 “物尽其用”的消费观——乡村小农经济形式 |

| 分类号: | TS941.742.883 |

| 页数: | 1 |

| 页码: | 121 |

| 摘要: | 本文记述了畲族服饰文化在演进中受到周边民族影响,存在跨族融合。畲族人贯彻“物尽其用、精工细作”的原则,设计制作服饰时充分利用资源。畲族各地传统包袋造型各异,都采取零损耗的用料方式。 |

| 关键词: | 畲族服饰 生态系统 |

内容

如前文所述,虽然学界和坊间常以县城名称为各地畲服款式分类命名,如福鼎式、罗源式等。但服饰样式的划分往往并不以城镇区划为界,而往往以畲民活动的边界——城关(市区)为界,不同城间广大山野为其生息劳作之地,例如跨越省界的福建福鼎和浙江苍南畲服形制相同。盖因地缘上讲鼎北部紧挨苍南南部,畲民不分彼此,无论是语言还是服饰,都如出一辙而同属霞浦的畲族服饰却区划分为东西两路:西路式(霞浦式),流行于县西、南、中和东部一些畲族村庄;东路式(福鼎式流行于县东部水门、牙城、三沙等地大部分畲族村庄。显然,长久以来,畲族主要生态文化区域是城间的山村乡野,其文化形态是与城市文化迥然不同的乡村文化。

基于中国乡村农业生产精耕细作的传统,也基于对地球资源有限性的认识,畲族人人民在设计制作服饰时始终贯彻着“物尽其用、精工细作”的原则。绝大部分畲族服饰品都明显地体现出作者在设计就考虑到了如何对资源进行更加充分地利用。如景宁式出嫁套裙(图6-3)、三角布绑腿(图6-4)地矩形围裙都是零损耗用料。

相对于服装,包或袋的设计受人体约束较少,设计更加自由,能够更加直观地体现;设计者的思畲族各地传统包袋造型各异,但都不约而同地采取了零损耗的用料方式,体现出“物尽其用”的设计理如图6-5所示,桐庐莪山畲族提袋结构十分巧妙,是用两块矩形的面料斜拼而成,留出的两个角打结为便于拎提的手柄。

基于中国乡村农业生产精耕细作的传统,也基于对地球资源有限性的认识,畲族人人民在设计制作服饰时始终贯彻着“物尽其用、精工细作”的原则。绝大部分畲族服饰品都明显地体现出作者在设计就考虑到了如何对资源进行更加充分地利用。如景宁式出嫁套裙(图6-3)、三角布绑腿(图6-4)地矩形围裙都是零损耗用料。

相对于服装,包或袋的设计受人体约束较少,设计更加自由,能够更加直观地体现;设计者的思畲族各地传统包袋造型各异,但都不约而同地采取了零损耗的用料方式,体现出“物尽其用”的设计理如图6-5所示,桐庐莪山畲族提袋结构十分巧妙,是用两块矩形的面料斜拼而成,留出的两个角打结为便于拎提的手柄。

知识出处

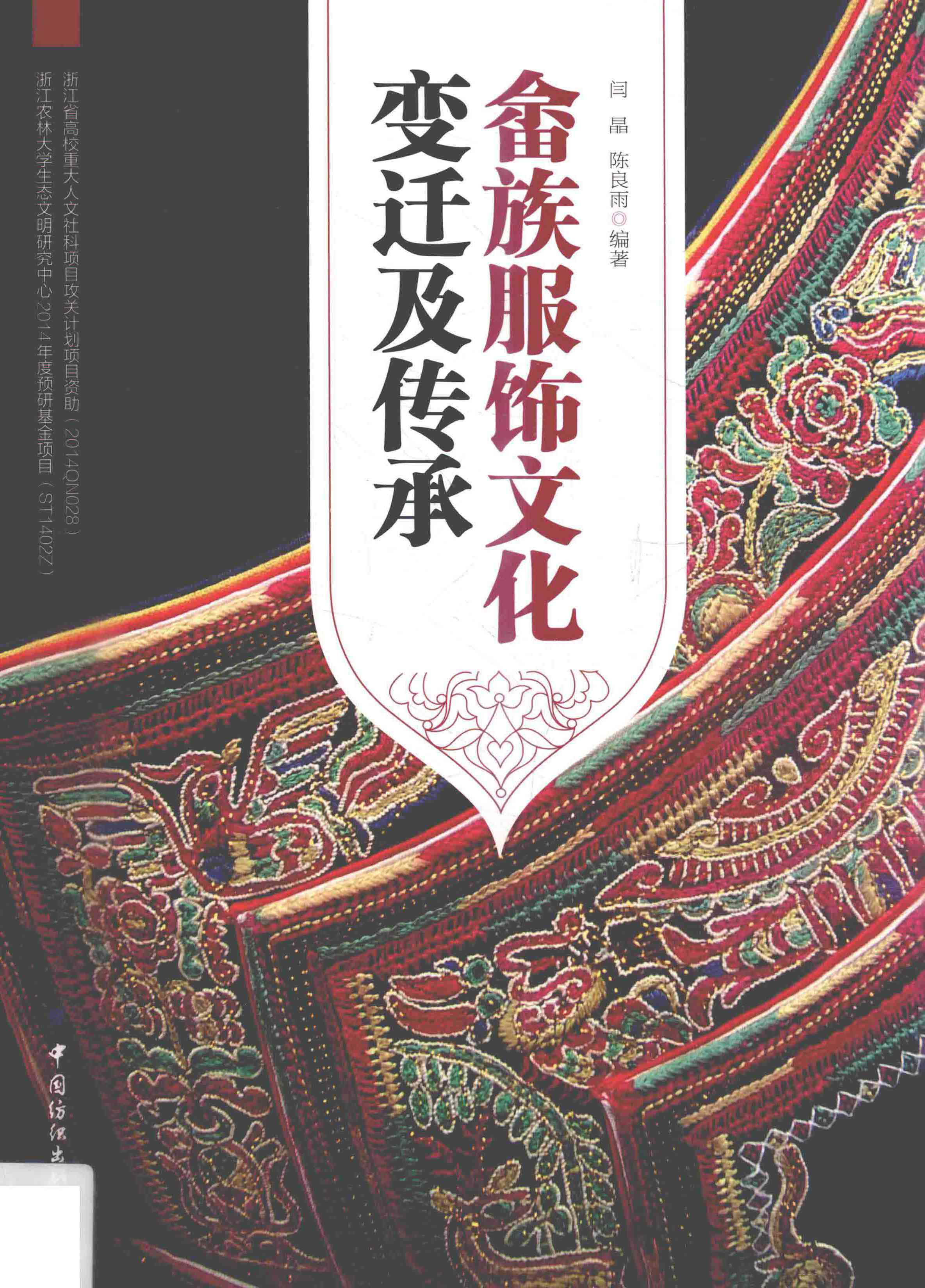

《畲族服饰文化变迁及传承》

出版者:中国纺织出版社

本书分为两部分,第一部分以历史文献为依据,以畲族服饰发展和演变的历程为经、不同时期畲族的生活文化背景为纬,梳理了从汉唐、宋元、明、清时期直至20世纪的畲族服饰文化变迁轨迹。分析不同历史时期畲族服饰在色彩、款式、装饰等方面所体现出的不同特色以及畲族文化生活背景对服饰发展变化的影响;本书第二部分从空间的维度对浙江、福建等地区的畲族服饰现状进行田野调査并做梳理.釆取田野调查和文献考据相结合以及个别研究、比较研究和整体研究相结合的方法,以求对近现代畲族服饰、工艺及其文化背景有全面的、科学的、系统的认识。

阅读