2.4 改革开放以来(1980~2012)

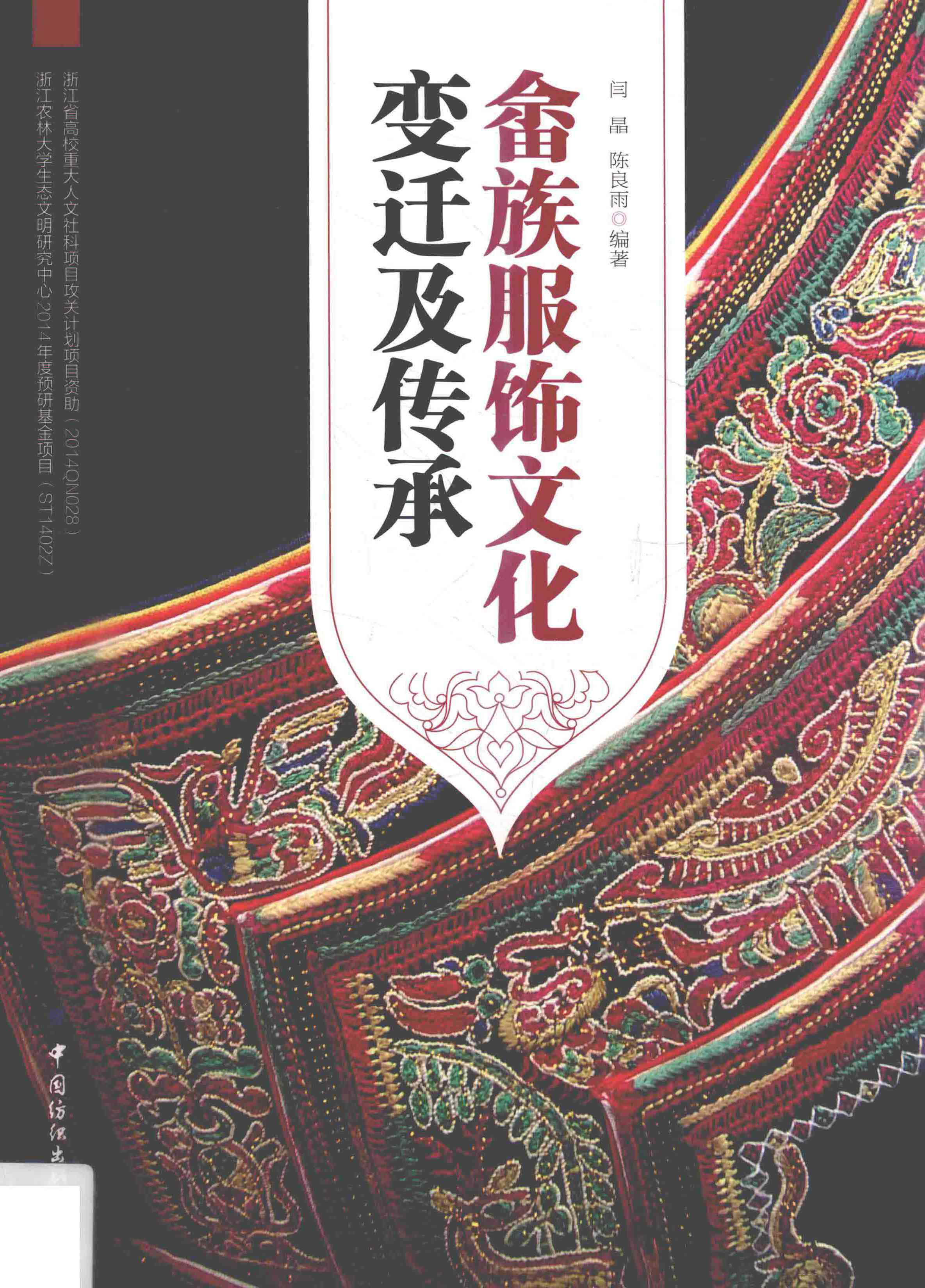

| 内容出处: | 《畲族服饰文化变迁及传承》 图书 |

| 唯一号: | 130920020230001791 |

| 颗粒名称: | 2.4 改革开放以来(1980~2012) |

| 分类号: | TS941.742.883 |

| 页数: | 4 |

| 页码: | 25-28 |

| 摘要: | 本文记述了畲族服饰随着社会经济生活的发展而发生的变化。畲族传统服饰在日常生活中逐渐被工业化批量生产的服饰所取代,但社会经济的发展也为畲族传统文化的传承提供了良好的物质保障。畲族彩带等传统手工艺服饰品也面临着传承危机。 |

| 关键词: | 畲族服饰 文化变迁 近现代 |

内容

据笔者2004年田野调査中记载,只有60岁以上的老年妇女才穿着前面所述右衽大襟短衫和拦腰(图2-16),但不戴头饰,因头饰一般传给了儿媳匚民国和新中国成立初期畲服的制作过程通常是自种棉麻,自家织布机织造的面料,向挑货郎购得服饰辅料,请裁缝上门裁剪缝制,最后成衣染色。近三十年景宁畲族几乎没有畲民自家纺纱织布缝制衣服。虽然基本上每户畲民家里都还存有自用的织机,但现在一般都拆卸后束之高阁,只有少量人家将之摆于室内,但仅供游客参观,自己织布作衣的情况十分少见。据大张坑及东弄村里的老人说,三十多年前若家里还有劳动能力的老妇人不用务农,她们还会在家里纺纱织布。现今的畲服大多是从县城市场购买,从服饰的原材料供应渠道到染织制作方式截然不同。

中南民族大学民族学与社会学学院何孝辉同浙江工业大学王真慧博士于2012年7月14日至19日到浙江景宁畲族自治县进行了畲族文化调查(以下简称《调查》),调査内容显示:

当今畲族妇女的服饰和头饰都是到市场上去购买,一套服饰和头饰加在一起价格在几百元到上千元之间。在敕木山村我们了解到,村里仅有一二十个妇女有民族传统服饰,民族服装和头饰都是她们近几年才从县城买来的,一套服装要四五百元,头饰要看银饰重量和工艺,价格在几百元到上千元之间。在日常生活中妇女们都不穿着民族服装,只有到参加节目表演时或是村里来客人需要展现民族特色时,她们才会穿着民族服装、戴头饰,当问她们民族服饰美不美?为什么平常不穿着时,她们回答,民族服饰是漂亮的,但现在穿起来做事活动不方便,同时民族服饰价格普遍都比现在平常穿着的服饰要贵,如果常穿坏了也很可惜:

经济技术的发展使工业化批量生产的服饰以价格优势在畲族日常生活中取代了农村自给自足的手工服饰制品。从表面上看,似乎随着人们经济生活水平的提高,民族文化特征相应弱化一这一点不止在经济发展的纵向比较上显现出来,在横向贫富比较中也有体现。对比民国时期贫富家庭的穿着可见,如图2-6和图2-8,在相对穷苦的人家,即使装饰有刺绣的畲族盛装常年穿着之后残破不堪,他们仍普遍穿着“花边衫”;而在相对富裕的人家,反而日常服饰多为当时的汉族服饰。究其原因,在婚礼等民俗活动中,畲族人借助民族传统服饰彰显民族身份、传承民族文化;在日常生活中,服饰并不需要突出其民族意义,而以实用性为主要功能。未必是穷人更恪守传统文化,而是亩于买不起其他服饰,故终身穿着结婚时置办的畲族盛装。时值当代,工业化大生产使大量廉价服饰涌入市场,迅速替代传统服饰成为了畲民以舒适、方便、价廉为首要求的日常服但是这并不表明经济的发展一定带来民族文化的退后。何孝辉的调查也提及,随着农村社会经济发展,在敕木山村出现妇女歌舞队,畲族中年妇女主动学习和传承畲族传统文化,购买民族传统服饰穿着等,这又体现了社会经济发展为畲族传统文化变迁与传承发展提供了良好的社物质保障相比没有选择的不得已而为之,可以自由选择的情况下对民族服饰的主动青睐更能反映畲民内心的民族情感和民族自信。

对民族文化产生实质性冲击的是全球化浪潮之下人们生活方式和思想观念的转变一据《调查》所述,现在人们在吃穿住行等方面的社会生活习俗都在发生变化,村里年轻人受教育水平提高、村里交通条件改善和现代传媒信息传播的影响等,人们思想观念和生活方式都在渐渐改变,年轻人不愿意学或是没有时间来学习传统文化,人们更愿意选择现代城市人的生活方式……。

以畲族具有代表性的传统手工艺服饰品彩带为例。畲家彩带不仅有围系畲家“拦腰”(围裙)的服用功能,也是青年男女传情达意的信物,更凝聚着“三公主”的动人传说,在畲族传统服饰文化中占有重要位置。但如今在景宁,传统彩带编织工艺面临着传承危机,敕木山村和大张坑村基本没有人会编织彩带,东弄村也仅有三四十个人会编织彩带,但她们大多平时都不再编织。东弄村畲族彩带工艺传承人蓝延说,编织一条彩带最少要三四天时间,而现在一个人在外打工.一天工钱就能买上三四条机器编织的彩带。由于手工编织彩带太耗时又不经济,所以人们都不愿意再编织[31]。

在特定的时期,彩带等服饰品充当着畲族人民文化生活的重要载体,在如今畲族传统文化生存的社会文化空间不断缩减的情况下,脱离了原文化生态土壤的畲族服饰,不止其中凝聚的原料、工艺等文化特色在逐渐淘尽,其传达爱情等基于畲族传统民俗的社会功能也逐渐被抽离。

与此同时,其外观形象、审美情趣、装饰手法和民间传说等视觉图像和心理表征离析下来,演变成用来彰显民族身份的文化符号。突出表现在两方面,一方面是为弘扬民族文化而举办的各类活动,以畲族文化节、服饰大赛为代表;另一方面是以推动经济为主要目的的旅游业民俗表演。

从20世纪80年代起,在福建、浙江等畲族聚居区陆续举办了一系列畲族服饰大赛,近年在景宁举办的“三月三畲族服饰大赛”、“中华畲族服饰风格设计大赛”、“中国(浙江)畲族服饰设计大赛都貝有很大影响力。特别是2012年中国(浙江)畲族服饰设计大赛共收到来自全国各地如福建、广东、江苏、黑龙江、湖北、浙江等近10个省的服饰设计院校师生及专业设计师的1200多组参赛作品。从不同的视角对畲族服饰进行了解渎、重构和创新。如图2-17所示,很难说这些作品是融合了当代时尚气息的新畲服。

还是从畲族服饰激发灵感而设计出的当代时装,但这无疑是民族传统服饰文化信息或元素符号和现代服饰设计与开发相结合、通过现代艺术文化和机器工艺来传承民族传统文化的有益尝试,在追求美、经济实用、穿着方便和现代时尚的统一。

畲服在当代的另一个舞台是由旅游业搭建的。在这里,它被作为商业和娱乐产品而重新包装。文化资源被商品化了,它不再只是一种人文涵养,而成为一种需要迎合市场的消费品。如图2-18所示,在民俗风情旅游的表演中,新娘不是穿传统蓝色衣裳,而是穿红色缎面旗袍,非常类似汉族新娘的装扮。畲族服饰迎合着游客们心目中的“民族”服饰形象,变得鲜艳多彩,而这个形象并不是来自于畲族传统文化,却往往是大众媒体所塑造出的一种对“民族”形象的通感。可以说,这种改变是一定意义上的“与时俱进”,符合市场经济的大环境,同时也在一定程度上为民族服饰文化的生存和发展争取了空间。但笔者认为应注意遵循畲族服饰原有的文化内涵以及畲民的审美心理,避免损伤畲族服饰中长期积淀下来的内在价值。

纵观畲族服饰170年来的发展变迁,尾随主流服饰变迁轨迹的同时珍视自身文化身份,从强权之下犹守旧制、清贫之下安着华服,到在政治肯定和文化尊重中逐步涵化,最后在文化全球化中发展出多元化格局。这一过程反映了畲族人民经济水平、文化程度、政治地位等各方面的提升,也透露岀文化全球化冲击之下保持自身文化根基的隐忧。传承畲族服饰文化的关键不是保留服饰本身,而是珍视畲族人民倾注其上的热爱和智慧。要弘扬民族服饰文化,不能仅靠行政力量,也不能单凭经济扶持,而需要发自内心的尊重和平等的交流。

中南民族大学民族学与社会学学院何孝辉同浙江工业大学王真慧博士于2012年7月14日至19日到浙江景宁畲族自治县进行了畲族文化调查(以下简称《调查》),调査内容显示:

当今畲族妇女的服饰和头饰都是到市场上去购买,一套服饰和头饰加在一起价格在几百元到上千元之间。在敕木山村我们了解到,村里仅有一二十个妇女有民族传统服饰,民族服装和头饰都是她们近几年才从县城买来的,一套服装要四五百元,头饰要看银饰重量和工艺,价格在几百元到上千元之间。在日常生活中妇女们都不穿着民族服装,只有到参加节目表演时或是村里来客人需要展现民族特色时,她们才会穿着民族服装、戴头饰,当问她们民族服饰美不美?为什么平常不穿着时,她们回答,民族服饰是漂亮的,但现在穿起来做事活动不方便,同时民族服饰价格普遍都比现在平常穿着的服饰要贵,如果常穿坏了也很可惜:

经济技术的发展使工业化批量生产的服饰以价格优势在畲族日常生活中取代了农村自给自足的手工服饰制品。从表面上看,似乎随着人们经济生活水平的提高,民族文化特征相应弱化一这一点不止在经济发展的纵向比较上显现出来,在横向贫富比较中也有体现。对比民国时期贫富家庭的穿着可见,如图2-6和图2-8,在相对穷苦的人家,即使装饰有刺绣的畲族盛装常年穿着之后残破不堪,他们仍普遍穿着“花边衫”;而在相对富裕的人家,反而日常服饰多为当时的汉族服饰。究其原因,在婚礼等民俗活动中,畲族人借助民族传统服饰彰显民族身份、传承民族文化;在日常生活中,服饰并不需要突出其民族意义,而以实用性为主要功能。未必是穷人更恪守传统文化,而是亩于买不起其他服饰,故终身穿着结婚时置办的畲族盛装。时值当代,工业化大生产使大量廉价服饰涌入市场,迅速替代传统服饰成为了畲民以舒适、方便、价廉为首要求的日常服但是这并不表明经济的发展一定带来民族文化的退后。何孝辉的调查也提及,随着农村社会经济发展,在敕木山村出现妇女歌舞队,畲族中年妇女主动学习和传承畲族传统文化,购买民族传统服饰穿着等,这又体现了社会经济发展为畲族传统文化变迁与传承发展提供了良好的社物质保障相比没有选择的不得已而为之,可以自由选择的情况下对民族服饰的主动青睐更能反映畲民内心的民族情感和民族自信。

对民族文化产生实质性冲击的是全球化浪潮之下人们生活方式和思想观念的转变一据《调查》所述,现在人们在吃穿住行等方面的社会生活习俗都在发生变化,村里年轻人受教育水平提高、村里交通条件改善和现代传媒信息传播的影响等,人们思想观念和生活方式都在渐渐改变,年轻人不愿意学或是没有时间来学习传统文化,人们更愿意选择现代城市人的生活方式……。

以畲族具有代表性的传统手工艺服饰品彩带为例。畲家彩带不仅有围系畲家“拦腰”(围裙)的服用功能,也是青年男女传情达意的信物,更凝聚着“三公主”的动人传说,在畲族传统服饰文化中占有重要位置。但如今在景宁,传统彩带编织工艺面临着传承危机,敕木山村和大张坑村基本没有人会编织彩带,东弄村也仅有三四十个人会编织彩带,但她们大多平时都不再编织。东弄村畲族彩带工艺传承人蓝延说,编织一条彩带最少要三四天时间,而现在一个人在外打工.一天工钱就能买上三四条机器编织的彩带。由于手工编织彩带太耗时又不经济,所以人们都不愿意再编织[31]。

在特定的时期,彩带等服饰品充当着畲族人民文化生活的重要载体,在如今畲族传统文化生存的社会文化空间不断缩减的情况下,脱离了原文化生态土壤的畲族服饰,不止其中凝聚的原料、工艺等文化特色在逐渐淘尽,其传达爱情等基于畲族传统民俗的社会功能也逐渐被抽离。

与此同时,其外观形象、审美情趣、装饰手法和民间传说等视觉图像和心理表征离析下来,演变成用来彰显民族身份的文化符号。突出表现在两方面,一方面是为弘扬民族文化而举办的各类活动,以畲族文化节、服饰大赛为代表;另一方面是以推动经济为主要目的的旅游业民俗表演。

从20世纪80年代起,在福建、浙江等畲族聚居区陆续举办了一系列畲族服饰大赛,近年在景宁举办的“三月三畲族服饰大赛”、“中华畲族服饰风格设计大赛”、“中国(浙江)畲族服饰设计大赛都貝有很大影响力。特别是2012年中国(浙江)畲族服饰设计大赛共收到来自全国各地如福建、广东、江苏、黑龙江、湖北、浙江等近10个省的服饰设计院校师生及专业设计师的1200多组参赛作品。从不同的视角对畲族服饰进行了解渎、重构和创新。如图2-17所示,很难说这些作品是融合了当代时尚气息的新畲服。

还是从畲族服饰激发灵感而设计出的当代时装,但这无疑是民族传统服饰文化信息或元素符号和现代服饰设计与开发相结合、通过现代艺术文化和机器工艺来传承民族传统文化的有益尝试,在追求美、经济实用、穿着方便和现代时尚的统一。

畲服在当代的另一个舞台是由旅游业搭建的。在这里,它被作为商业和娱乐产品而重新包装。文化资源被商品化了,它不再只是一种人文涵养,而成为一种需要迎合市场的消费品。如图2-18所示,在民俗风情旅游的表演中,新娘不是穿传统蓝色衣裳,而是穿红色缎面旗袍,非常类似汉族新娘的装扮。畲族服饰迎合着游客们心目中的“民族”服饰形象,变得鲜艳多彩,而这个形象并不是来自于畲族传统文化,却往往是大众媒体所塑造出的一种对“民族”形象的通感。可以说,这种改变是一定意义上的“与时俱进”,符合市场经济的大环境,同时也在一定程度上为民族服饰文化的生存和发展争取了空间。但笔者认为应注意遵循畲族服饰原有的文化内涵以及畲民的审美心理,避免损伤畲族服饰中长期积淀下来的内在价值。

纵观畲族服饰170年来的发展变迁,尾随主流服饰变迁轨迹的同时珍视自身文化身份,从强权之下犹守旧制、清贫之下安着华服,到在政治肯定和文化尊重中逐步涵化,最后在文化全球化中发展出多元化格局。这一过程反映了畲族人民经济水平、文化程度、政治地位等各方面的提升,也透露岀文化全球化冲击之下保持自身文化根基的隐忧。传承畲族服饰文化的关键不是保留服饰本身,而是珍视畲族人民倾注其上的热爱和智慧。要弘扬民族服饰文化,不能仅靠行政力量,也不能单凭经济扶持,而需要发自内心的尊重和平等的交流。

知识出处

《畲族服饰文化变迁及传承》

出版者:中国纺织出版社

本书分为两部分,第一部分以历史文献为依据,以畲族服饰发展和演变的历程为经、不同时期畲族的生活文化背景为纬,梳理了从汉唐、宋元、明、清时期直至20世纪的畲族服饰文化变迁轨迹。分析不同历史时期畲族服饰在色彩、款式、装饰等方面所体现出的不同特色以及畲族文化生活背景对服饰发展变化的影响;本书第二部分从空间的维度对浙江、福建等地区的畲族服饰现状进行田野调査并做梳理.釆取田野调查和文献考据相结合以及个别研究、比较研究和整体研究相结合的方法,以求对近现代畲族服饰、工艺及其文化背景有全面的、科学的、系统的认识。

阅读