地方艺苑

| 内容出处: | 《漳州芗城文史资料》 图书 |

| 唯一号: | 130720020220004661 |

| 颗粒名称: | 地方艺苑 |

| 分类号: | J826 |

| 页数: | 13 |

| 页码: | 65-77 |

| 摘要: | 芗剧,原名歌仔戏,俗称子弟戏,是福建五大剧种之一,起源于漳州锦歌。由于芗剧的产生和盛行于九龙江下游的芗城(龙溪)一带,并成为当地的主要剧种,因而称为“芗剧”。芗剧流传于闽南九龙江流域和台湾、东南亚一带,它独具地方特色,蕴含乡音乡情,是漳州人民和港台同胞、海外侨胞喜闻乐见的戏曲,又是紧密联系海外侨胞的重要纽带。漳州芗剧与台湾歌仔戏同根同源、一脉相连,芗剧(歌仔戏)的发展史是两岸人民文化交流的历史见证。演出时,优雅曲调,方言道白,深受群众欢迎。在国内已拍摄了《掌中艺术》电影、电视,在国内各地放映和电视台播出,受到了普遍赞誉与好评。 |

| 关键词: | 地方 艺苑 漳州 |

内容

漳台同曲调芗剧

芗剧,原名歌仔戏,俗称子弟戏,是福建五大剧种之一,起源于漳州锦歌。由于芗剧的产生和盛行于九龙江下游的芗城(龙溪)一带,并成为当地的主要剧种,因而称为“芗剧”。

芗剧流传于闽南九龙江流域和台湾、东南亚一带,它独具地方特色,蕴含乡音乡情,是漳州人民和港台同胞、海外侨胞喜闻乐见的戏曲,又是紧密联系海外侨胞的重要纽带。漳州芗剧与台湾歌仔戏同根同源、一脉相连,芗剧(歌仔戏)的发展史是两岸人民文化交流的历史见证。

芗剧的音乐曲调富有地方色彩,方言俚语通俗易懂。其唱腔大致可分为5种:“七字调”、“哭调”、“杂念调”、“杂碎调”、“民歌小调”。场景音乐有:“串仔”、“吹牌”、“锣鼓经”。主要乐器有亮仔弦、大广弦、月琴、台湾笛、六角弦、洞箫、鸭母笛等。演出时,优雅曲调,方言道白,深受群众欢迎。

为了提高地方戏曲艺术水平,促进海峡两岸文化交流,1995年12月28日成立了“漳州市芗剧(歌仔戏)艺术中心”,对弘场两岸祖国优秀传统文化,提高芗剧曲调与表演艺术,促进海峡文化交流具有重要意义。

掌中艺术布袋木偶戏

芗城布袋木偶戏,流传于福建闽南地区,是用手掌和五指操纵,因此,也叫掌中戏。布袋木偶戏在漳州一带是以方言演唱,演出时,木偶在戏台上手舞足蹈、提刀弄枪、旋转跳跃,活龙活现,栩栩如生。它能够表现人物的唱、念、做、打,以至喜、怒、哀、乐的感情,加上唱曲道白简朴易懂,其艺术感染力特强,很受群众欢迎,尤其受到少年儿童的喜爱。

芗城布袋木偶戏的著名传统剧目有《大名府》、《雷万春打虎》、《孙悟空大闹天宫》等。著名老艺人杨胜、陈南田、郑福来等技艺高超,享誉海内外,曾被聘请到中央戏曲学院讲学。

1958年以来,漳州木偶剧团曾先后应邀到法国、瑞士、苏联、罗马尼亚、捷克斯洛伐克、波兰、匈牙利、南斯拉夫、印尼、澳大利亚等十多个国家访问演出。1966年参加布加勒斯特举行的第二届世界木偶与傀儡联欢节比赛,获得一等表演奖和两枚金质奖章,被誉为“世界第一流艺术”。在国内已拍摄了《掌中艺术》电影、电视,在国内各地放映和电视台播出,受到了普遍赞誉与好评。

为了弘扬这一传统艺术,使之推陈出新,并培植艺苑奇葩,提高掌中艺术水平。1958年在巷口中心小学组织起“红领巾木偶戏团”,该团由该校小学生组成,在木偶大师杨胜精心指导下,利用课余时间训练“劈指”、“抖手”、“腕功”等基本功,寒暑假期间更是集中苦练,可谓是冬练三九,夏练三伏,持之以恒。在民间艺人和学校老师指导下,小演员个个指腕灵活,技术精湛,先后排练了《打虎》、《拔萝卜》、《小猫钓鱼》、《下雨之前》等十多个节目。1985年以来,这个由小学生组成的木偶剧团先后接待来访的美国、日本木偶专家和国内的木偶艺术家。其中,有国际木偶协会美国分会主席梅尔·海尔斯坦及夫人,日本铜锣剧团木偶专家恭原大刀夫一行3人,中国木偶皮影艺术学会会长虞哲光,上海木偶剧团编导丁言昭等;中外专家盛赞小演员“训练有素,艺术精湛”。

巷口中心小学红领巾木偶剧团,虽然不是专业性质的剧团。演员又是逐批培养、生长和替换,但由于他们编演的剧目意义深刻,演技高超,在国内外都享有很高声誉。1988年剧团被评为福建省“十佳少先队活动阵地”,1989年福建省电视台把剧团演出活动拍成《艺苑小花》专题片,由中央电视台向全国播映。1993年7月和12月,红领巾木偶剧团接受中国文化部指派两度到香港演出,先后演出37场,场场掌声如潮,轰动了整个香港。香港议员丁毓珠女士题辞赞道:“艺术精湛,载誉香江”。

1995年10月,红领巾木偶剧团又应邀到上海参加“桂花节”文艺演出,当演出《喜洋洋》剧目时,舞台上一个个小木偶模仿真实杂技演员戏狮、舞绸、耍棍、顶瓮、弄盘等动作时,全场响起了雷鸣般掌声,小演员的高超技艺征服了上海的观众。许多老外观戏时,一会儿在前台看表演动

作,一会儿又跑到台后看小演员如何摆弄,无不感到神奇与激动,他们高高地伸出大拇指向小演员表示称赞。

芗城布袋木偶表演艺术,代代相传,技艺高超,誉满海内外。健步舞蹈大鼓凉伞大鼓凉伞舞流传于漳州九龙江流域一带。每逢传统节日或喜庆盛事,都可以看到这种独特的民间传统舞蹈。

大鼓凉伞在漳州地区已经流行了四百多年。这是一种百姓欢庆胜利的热闹场面,打大鼓的小伙子边打鼓边变换舞姿,动作矫健潇洒。少女舞动着造型别致的凉伞,翩翩起舞,其间还穿插着一个逗乐的老头和一位打俏的老太婆,动作滑稽诙谐,令人捧腹。

这种群众喜闻乐见的舞蹈,据说产生于明代嘉靖年间(1522—1566),独具闽南风味,浓郁的乡土气息,节奏明快,跳动灵活,鼓声点点,催人奋进。健壮的舞蹈,既可在广场表演,也能在衔道上边走边舞,还能在舞台演出。每当舞队在广场大道上表演时,总要吸引众多的老人和小孩,有的挥手打拍,有的还跟在舞队后面喝采跳跃,形成了群众同乐的大场面。

闽南古曲调锦歌

漳州的锦歌,历史悠久、音乐曲调优美动听,委婉缠绵,方言隅语、通俗易懂,具有浓郁的乡土气息和地方色彩,有很强的艺术魅力和研究价值,风靡盛行于闽南一带,且成为海外漳藉华人的思乡曲、恋情歌,显示了它顽强的生命力。五十年代锦歌老艺人林廷被推荐参加专区首届文代会,后来又偕同蔡鸥、赖耀山、王清吉等艺友赴上海参加华东民间音乐会演,使锦歌登上“大雅之堂”。锦歌的传统曲目有“海底反”、“秦宝梅”、“火烧楼”等。

漳州的龙眼营锦歌社,在挖掘传统节目的基础上曾培养了四十多位一代新人,使锦歌这一古老的艺术之花,重新焕发出沁人的芳香。

锦歌是我省民间优秀曲种,在闽南地区流传了近千年,目前,西桥文化站正以漳州龙眼营锦歌社为阵地,以西桥中心小学为依托,培养新一代的锦歌演唱员,宏扬民族文化、抢救文化遗产。

锦歌也是海峡两岸人民共同喜爱的曲艺,明末清初,随着郑成功收复台湾而流传到台湾。在台湾俗称“歌仔”,以后与当地民歌小调相结合,逐渐出现了坐唱形式的“歌仔馆”,又加上人物化妆与表演,成为“歌仔戏”。

中华灯谜第一馆

灯谜在历史名城的漳州,有着悠久传统和广泛的群众基础。1919年闽南护法区运动大会在漳州南较场举行,文体活动中灯谜也占有一席之地。四十年代开始由漳州酷爱灯谜艺术的黄松云、柯如瑛、温而理、陈燕贻、张胡山等学者组织谜社,除主持节庆灯谜活动外,还几次与石码锦江龙门两谜社交流竞技。1946年,漳州“闽南新报”和“大刀报”为庆祝抗日胜利,曾连续三夜“悬谜征射”,为芗城谜坛活动掀起了一股热潮。

新中国建立以来,灯谜作为一种文化艺术,政府多有提倡,井作为群众文艺加以组织活动。50年代漳州文化部门经常利用节日在中山公园组织猜谜,后扩为周末活动,並连续多次举行擂台赛。1981年5月漳州市灯谜协会正式成立,为国内第一个市级灯谜协会。1989年元宵节举办首届“漳州中华灯谜艺术节”,来自台湾的台北、台南、高雄与香港的16名谜友和国内十四省、市、区的151名代表欢聚一堂,同场竞技,开创了海峡两岸,海内外灯谜学交流的新里程。

1992年2月,元宵节那天,漳州灯谜艺术馆落成,省、市、区等领导亲临剪彩揭幕。台港和各省市谜友近二百多人参加开馆典礼、艺术馆藏品丰富,且有地方特色,雕刻艺术家陈日荣先生捐赠巨型端砚“国粹一号”和永定张起南宗亲捐献的起南兄弟撰句书写的楠木楹联,成为“镇馆之宝”。“近代谜圣”张起南铜像和仿汉代青石雕“曹娥碑”,还有“春灯源流图”石刻壁画和《历代谜家传略碑刻》,更使艺术馆增辉添彩。

艺术馆中收藏有灯谜书刊三千多册,照片九百张及其他奖品、纪念品达千件。

漳州灯谜协会多次到外地参加大型谜会、谜赛,多次获得团体、个人冠军及金奖。

1993年7月漳州谜协和台湾省高雄市谜学会结为姊妹会。1995年12月,由浙江金华电视台拍摄的专题片“谜城话谜”,把漳州各项灯谜活动和设施归为“漳州行”作为该片的片首映出,以弘扬中华灯谜的文化艺术,使这朵灯谜艺术之花更加茁长妍艳。

漳州民间文学

芗城民间文学丰富多采,1987年以来由芗城区“三集成”编委会,对41个街道和32个村进行普查、整理,收集了民间故事137篇、谚语2000条、歌谣264首。1992年2月,正式出版《中国民间故事·芗城区分卷》上、下集和《中国民间歌谣·芗城区分卷》、《中国民间谚语·芗城区分卷》。浦南镇又编辑出版《中国民间故事·芗城区浦南镇分卷》。

一、民间故事在民间文学集成中,内容最为丰

富,有民间神话、民间传说、动物故事等。其中属于民间神话的,有开天辟地神话,有图腾、祖先的神话,鬼、狐、精、怪的神话,例如:《弥勒与释迦争天地》、《烧灯猴精》、《司命灶君》、《漳州城尪相打》等。属于民间传说的有史事人物、地方、风俗等流传在芗城的传说,例如:《陈元光的传说》、《柳营江与唐化里》、《郑虎臣诛贾似道》、《李伯瑶娘子寨招亲》、《朱熹的传说》、《郑成功岳口埔纳贤》,《杨联芳与颜继祖的传说》、《南山寺与芝山“两钟幽会”》、《大石佛与东西塔》、《八卦楼与龙文塔》、《天宝的来历》、《圆山的由来》,还有《老鼠怕猫》、《虎姑婆》、《捉贼打虎要靠亲兄弟》《媒人嘴》、《面皮比城墙厚》、《抢灰输棺材》、《徐胡审石狮》、《千里马和万里牛》、《石狮漏米》、《龟笑鳖短尾》、《谢能舍的传说》、《死人不死猪》等等。

二、民间歌谣从远古的石器时代起,这里便有歌谣,其内容取材于生活,长短不一,是民间原始、朴实的劳动语言,歌唱人类与大自然斗争,歌颂自己勤劳、勇敢。随着人类文明的进步,这种流传在民间的歌谣也逐渐成熟。在形式上,句数有长有短,句与句之间的字数也有等与不等、句末押着方言韵调。内容涉及面十分广泛,如劳动歌、节令歌、生活歌、历史传说歌、情歌、童谣、礼俗歌等等。例如:“农民歌”(方言):听唱闽南农民歌,三百六十日受拖磨,有做无食白流汗,经风受雨忍夭官(即饥寒),年冬好收抵平过,旱涝失收大狼狈,田主收租掼贯(即提)布袋,无奈将子掠去卖。田主吃肉穿绸缎,大厝洋楼比天高,大某细姨查某嫺,(大某即大老婆、细姨小老婆、查某嫺即女婢)农民愈想愈呣愿。“鸦片毒”:鸦片本是土,煮了烂糊糊,初食还忠厚,愈食愈糊涂。倚东东倒,倚西西倒,倚皇帝死国母;亲戚断路,某囝(妻儿)无顾。北肚(即肚子)成水柜,排骨变楼梯,脚骨草蜢腿。“印纸字”:以前国民党,随便印纸字。即无一两年,物价直透(即一直)起。法币无人要,再印新纸字。换来又换去,愈变愈细钱(即贬值),十万银圆券,买无一斤鱼;十万金圆券,买无一斤米。顶晡(即上午)十万元、下晡(即下午)值无五占钱。百姓真吃亏,哀怨骂半死。“红军爱护咱农民”:红军爱护咱农民,打土豪,除劣绅,一点无留情。红军爱护咱农民,分田地给自家种,免受剥削大翻身。“破厝歌”:月照画龙虎,风来敲冬鼓;出日鸡蛋影,落雨滴笃笃。(滴笃笃,即漏雨声)“女儿嫁漳州”一串珠仔红丢丢,女儿要嫁嫁漳州;漳州有花也有果,四季如春拢总好(拢总即通通好)。“荔枝歌”:漳州市,出果子。最有名,是荔枝,荔枝肉,汁真甜。有营养,补血气。“天黑黑”:天黑黑、要落雨。提锄头,巡水路。巡着一尾鲤鱼要娶某,虾挑灯,蟳打鼓,三娟做新娘,土萨做公祖,水鸡扛轿大北肚(三娟、土萨都是鱼类,水鸡即田鸡)。“月光光”:月光光(读音为公),秀才郎,骑白马,过南塘,南塘水浑难得过,娘子撑船来渡郎。问郎长,问郎短,愿郎此去赴考英名金榜题。

三、民间谚语流传在芗城的民间谚语题材广

泛、语言生动,如:“想段人厚屎尿”(想段:闽南方言,指懒惰的意思);“生鸡蛋无、放鸡屎有”(喻成事不足、败事有余);“人面确好大印、烟支确好介绍信”(人面,指人情;确,意思是比;烟支,即香烟);“吃囝、确崎岭”(意为指望儿子来赡养比爬陡岭还难);“三日无溜爬上树”(溜,闽南方言教训的意思);“细汉偷割匏,大汉偷牵牛”(细汉:闽南方言指小时候,意为少儿不教育去偷别人匏子,长大了就成为强盗)。“人情准象锯,有来才有去”(准象:方言好象的意思,意为礼尚往来);“四两阮仔无除”(阮仔,盛东西上称的小篮子,除:扣除,喻指一味数落他人的短处,对自己的短处一点也不提);“风鼋短命”(风鼋:闽南方言:吹牛或出风头。意为不够谦虚谨慎的人容易遭受失败);“吃盐确多你吃米,过桥确多你走路”(确多:闽南方言:喻指长辈经验要比年轻的丰富)。此外还有农谚、渔谚、商谚等。

方言口语艺术说书

芗城的说书,俗称“讲古”(即讲故事),流传于漳州市区达数百年之久。它是以朴素简洁的形式,通俗易懂的方言,生动地讲述故事的口语艺术。在设备简单的说书场里(一般只有一个讲台或一张桌子,几十座位的条凳)由说书艺人口语讲述,虽然不使用任何道具,但通过说书艺人的语声轻、重、抑、扬,脸部的喜、怒、哀、乐,再加以手脚动作的起落挥动,使其讲述的人物与情节达到惟妙惟肖,引人入胜。

民国期间,芗城有固定说书场50多处,在澄观道一带就有七、八处,还有在府埕(今始兴北路)、大庙口(今厦门路)、草寮尾、巷口、岳口、西街、北桥、南市场……初时说书场(亦称讲古寮)只有说书,后来发展到卖茶兼售卖茶配(煎饼、瓜籽、花生)。三十年代,逐渐发展有专业说书艺术,按听讲一回故事(章回小说的回目为标准),由听客自愿给酬,一般投酬一个铜板或二、三个铜板(铜质硬辅币)不等,个别不给酬的,也不强要。抗日战争胜利后,通货膨胀,货币贬值,听说书者每回约五分钱,多至几角钱不等。解放后,说书场增设靠背椅或躺椅,并供应茶水,一般入场听讲者收费一元钱。芗城说书艺人,多由生平爱读小说而善于言谈者,其中比较闻的说书艺人有黄困崧、赵浩、汉沂、周北辰、李天赐、唐泗滨、林加禾、刘样等人,南江木偶艺人郑福来、陈南田也曾一度参与说书卖艺。

说书的讲本大部份选自旧版小说,以章回讲述。例如“四大公案”(彭公案、施公案、包公案、海公案)、《大五义》、《小五义》、《七侠五义》等武侠小说,还有《说岳》、《水浒》、《西游》、《聊斋》、《济公》、《平闽十八洞》、《白蛇传》、《封神榜》,以后又有剑侠小说的《火烧红莲寺》、《蜀山剑侠》等。

另外,在芗城,还有一种说书,名为“宣讲善书”,一般在每年的农历四月前后开始、八月中秋后谢场;每晚七点半至九点半进行。“宣讲善书”是由殷商、财主出自善举,请一位名人讲述名贤故事,免费请四邻群众听讲。宣讲时置有香案,悬挂观音或魁星神象,讲合上写着“宣讲善书”的中堂一幅,两旁对联“宣扬道德劝人为善,讲解礼义使众知书”。宣讲地点选择某个无夜市营业的商店门前;过去在旧府埕(今始兴北路)由于街面宽敞,每年就常有“宣讲善书”在此举行。听众座位多用商店门板临时铺设,用电灯、汽灯或煤油灯照明,听者多来自邻近的群众。

“宣讲善书”属民间的一种劝善活动,其内容是孝子、贤妇、善人、义士及因果报应之类的故事。原来有专门的讲本,后因失传,改为讲《聊斋志异》、《济公传》、《二十四孝》、《刘金晋瓜果》、《目莲救母》、三言两拍中的《警世通言》等,宣讲者多由老秀才、塾师或文人担任,他们在宣讲时身着长袍、道貌岸然、庄重肃穆、整个讲场显得静寂,属于一种寓教于乐的民间活动。抗日战争期间,宣讲善书仍盛行于集市街道,宣讲时还经常结合读报,报告抗日战争的消息,使广大听众也了解国事。后来由于抗战形势紧逼,宣讲善事逐渐消失。新中国建立后,芗城文化部门于1953年在中山公园设立大众说书场,恢复芗城说书艺术活动。十年动乱期问,被迫关闭停止活动。1978年以来,由于群众热爱这门艺术,原来的十多名说书艺人自发在中山公园内灯光球场东侧空地上和公园南门西侧(今区电影公司处)搭盖竹棚为说书场,后来场

址拆建,现在仍有几位说书艺人在公园东侧回廊和树阴底下为场地,作临时说书场,吸引着一大批喜爱说书艺术的听众。

漳州的木版年画

漳州民间木版年画是民族传统优秀文化艺苑中的一朵秀丽花朵,深受中外人士的喜爱。

木板年画始于宋代,兴于明而盛于清。明代初年,漳州就有以木版刻印小说、唱本、经典的书坊。其中有颜氏等几家书坊兼营印制木版年画,作为艺术品行销海内外。

漳州的木版年画,具有浓郁的地方特色,它以概括洗练的形象,短促厚实和粗细错落有致的线条,设色套印造成色块斑驳与互渗的效果,使木版年画富有拙朴的风格和乡土韵味,像《老鼠娶新娘》的画幅极受城乡群众的喜爱。

漳州民间木版年画种类很多,涉及到人们生活的各个方面,有神像、门画、吉祥如意、福禄寿喜、历史戏文、春牛图、葫芦榜……,用于逢年过节,或新婚喜庆、或冥事活动等等。

清末,木版年画逐渐为现代画册所替代而箫条,但木版年画的原版,被史学界人士视为珍贵文物。

芗剧,原名歌仔戏,俗称子弟戏,是福建五大剧种之一,起源于漳州锦歌。由于芗剧的产生和盛行于九龙江下游的芗城(龙溪)一带,并成为当地的主要剧种,因而称为“芗剧”。

芗剧流传于闽南九龙江流域和台湾、东南亚一带,它独具地方特色,蕴含乡音乡情,是漳州人民和港台同胞、海外侨胞喜闻乐见的戏曲,又是紧密联系海外侨胞的重要纽带。漳州芗剧与台湾歌仔戏同根同源、一脉相连,芗剧(歌仔戏)的发展史是两岸人民文化交流的历史见证。

芗剧的音乐曲调富有地方色彩,方言俚语通俗易懂。其唱腔大致可分为5种:“七字调”、“哭调”、“杂念调”、“杂碎调”、“民歌小调”。场景音乐有:“串仔”、“吹牌”、“锣鼓经”。主要乐器有亮仔弦、大广弦、月琴、台湾笛、六角弦、洞箫、鸭母笛等。演出时,优雅曲调,方言道白,深受群众欢迎。

为了提高地方戏曲艺术水平,促进海峡两岸文化交流,1995年12月28日成立了“漳州市芗剧(歌仔戏)艺术中心”,对弘场两岸祖国优秀传统文化,提高芗剧曲调与表演艺术,促进海峡文化交流具有重要意义。

掌中艺术布袋木偶戏

芗城布袋木偶戏,流传于福建闽南地区,是用手掌和五指操纵,因此,也叫掌中戏。布袋木偶戏在漳州一带是以方言演唱,演出时,木偶在戏台上手舞足蹈、提刀弄枪、旋转跳跃,活龙活现,栩栩如生。它能够表现人物的唱、念、做、打,以至喜、怒、哀、乐的感情,加上唱曲道白简朴易懂,其艺术感染力特强,很受群众欢迎,尤其受到少年儿童的喜爱。

芗城布袋木偶戏的著名传统剧目有《大名府》、《雷万春打虎》、《孙悟空大闹天宫》等。著名老艺人杨胜、陈南田、郑福来等技艺高超,享誉海内外,曾被聘请到中央戏曲学院讲学。

1958年以来,漳州木偶剧团曾先后应邀到法国、瑞士、苏联、罗马尼亚、捷克斯洛伐克、波兰、匈牙利、南斯拉夫、印尼、澳大利亚等十多个国家访问演出。1966年参加布加勒斯特举行的第二届世界木偶与傀儡联欢节比赛,获得一等表演奖和两枚金质奖章,被誉为“世界第一流艺术”。在国内已拍摄了《掌中艺术》电影、电视,在国内各地放映和电视台播出,受到了普遍赞誉与好评。

为了弘扬这一传统艺术,使之推陈出新,并培植艺苑奇葩,提高掌中艺术水平。1958年在巷口中心小学组织起“红领巾木偶戏团”,该团由该校小学生组成,在木偶大师杨胜精心指导下,利用课余时间训练“劈指”、“抖手”、“腕功”等基本功,寒暑假期间更是集中苦练,可谓是冬练三九,夏练三伏,持之以恒。在民间艺人和学校老师指导下,小演员个个指腕灵活,技术精湛,先后排练了《打虎》、《拔萝卜》、《小猫钓鱼》、《下雨之前》等十多个节目。1985年以来,这个由小学生组成的木偶剧团先后接待来访的美国、日本木偶专家和国内的木偶艺术家。其中,有国际木偶协会美国分会主席梅尔·海尔斯坦及夫人,日本铜锣剧团木偶专家恭原大刀夫一行3人,中国木偶皮影艺术学会会长虞哲光,上海木偶剧团编导丁言昭等;中外专家盛赞小演员“训练有素,艺术精湛”。

巷口中心小学红领巾木偶剧团,虽然不是专业性质的剧团。演员又是逐批培养、生长和替换,但由于他们编演的剧目意义深刻,演技高超,在国内外都享有很高声誉。1988年剧团被评为福建省“十佳少先队活动阵地”,1989年福建省电视台把剧团演出活动拍成《艺苑小花》专题片,由中央电视台向全国播映。1993年7月和12月,红领巾木偶剧团接受中国文化部指派两度到香港演出,先后演出37场,场场掌声如潮,轰动了整个香港。香港议员丁毓珠女士题辞赞道:“艺术精湛,载誉香江”。

1995年10月,红领巾木偶剧团又应邀到上海参加“桂花节”文艺演出,当演出《喜洋洋》剧目时,舞台上一个个小木偶模仿真实杂技演员戏狮、舞绸、耍棍、顶瓮、弄盘等动作时,全场响起了雷鸣般掌声,小演员的高超技艺征服了上海的观众。许多老外观戏时,一会儿在前台看表演动

作,一会儿又跑到台后看小演员如何摆弄,无不感到神奇与激动,他们高高地伸出大拇指向小演员表示称赞。

芗城布袋木偶表演艺术,代代相传,技艺高超,誉满海内外。健步舞蹈大鼓凉伞大鼓凉伞舞流传于漳州九龙江流域一带。每逢传统节日或喜庆盛事,都可以看到这种独特的民间传统舞蹈。

大鼓凉伞在漳州地区已经流行了四百多年。这是一种百姓欢庆胜利的热闹场面,打大鼓的小伙子边打鼓边变换舞姿,动作矫健潇洒。少女舞动着造型别致的凉伞,翩翩起舞,其间还穿插着一个逗乐的老头和一位打俏的老太婆,动作滑稽诙谐,令人捧腹。

这种群众喜闻乐见的舞蹈,据说产生于明代嘉靖年间(1522—1566),独具闽南风味,浓郁的乡土气息,节奏明快,跳动灵活,鼓声点点,催人奋进。健壮的舞蹈,既可在广场表演,也能在衔道上边走边舞,还能在舞台演出。每当舞队在广场大道上表演时,总要吸引众多的老人和小孩,有的挥手打拍,有的还跟在舞队后面喝采跳跃,形成了群众同乐的大场面。

闽南古曲调锦歌

漳州的锦歌,历史悠久、音乐曲调优美动听,委婉缠绵,方言隅语、通俗易懂,具有浓郁的乡土气息和地方色彩,有很强的艺术魅力和研究价值,风靡盛行于闽南一带,且成为海外漳藉华人的思乡曲、恋情歌,显示了它顽强的生命力。五十年代锦歌老艺人林廷被推荐参加专区首届文代会,后来又偕同蔡鸥、赖耀山、王清吉等艺友赴上海参加华东民间音乐会演,使锦歌登上“大雅之堂”。锦歌的传统曲目有“海底反”、“秦宝梅”、“火烧楼”等。

漳州的龙眼营锦歌社,在挖掘传统节目的基础上曾培养了四十多位一代新人,使锦歌这一古老的艺术之花,重新焕发出沁人的芳香。

锦歌是我省民间优秀曲种,在闽南地区流传了近千年,目前,西桥文化站正以漳州龙眼营锦歌社为阵地,以西桥中心小学为依托,培养新一代的锦歌演唱员,宏扬民族文化、抢救文化遗产。

锦歌也是海峡两岸人民共同喜爱的曲艺,明末清初,随着郑成功收复台湾而流传到台湾。在台湾俗称“歌仔”,以后与当地民歌小调相结合,逐渐出现了坐唱形式的“歌仔馆”,又加上人物化妆与表演,成为“歌仔戏”。

中华灯谜第一馆

灯谜在历史名城的漳州,有着悠久传统和广泛的群众基础。1919年闽南护法区运动大会在漳州南较场举行,文体活动中灯谜也占有一席之地。四十年代开始由漳州酷爱灯谜艺术的黄松云、柯如瑛、温而理、陈燕贻、张胡山等学者组织谜社,除主持节庆灯谜活动外,还几次与石码锦江龙门两谜社交流竞技。1946年,漳州“闽南新报”和“大刀报”为庆祝抗日胜利,曾连续三夜“悬谜征射”,为芗城谜坛活动掀起了一股热潮。

新中国建立以来,灯谜作为一种文化艺术,政府多有提倡,井作为群众文艺加以组织活动。50年代漳州文化部门经常利用节日在中山公园组织猜谜,后扩为周末活动,並连续多次举行擂台赛。1981年5月漳州市灯谜协会正式成立,为国内第一个市级灯谜协会。1989年元宵节举办首届“漳州中华灯谜艺术节”,来自台湾的台北、台南、高雄与香港的16名谜友和国内十四省、市、区的151名代表欢聚一堂,同场竞技,开创了海峡两岸,海内外灯谜学交流的新里程。

1992年2月,元宵节那天,漳州灯谜艺术馆落成,省、市、区等领导亲临剪彩揭幕。台港和各省市谜友近二百多人参加开馆典礼、艺术馆藏品丰富,且有地方特色,雕刻艺术家陈日荣先生捐赠巨型端砚“国粹一号”和永定张起南宗亲捐献的起南兄弟撰句书写的楠木楹联,成为“镇馆之宝”。“近代谜圣”张起南铜像和仿汉代青石雕“曹娥碑”,还有“春灯源流图”石刻壁画和《历代谜家传略碑刻》,更使艺术馆增辉添彩。

艺术馆中收藏有灯谜书刊三千多册,照片九百张及其他奖品、纪念品达千件。

漳州灯谜协会多次到外地参加大型谜会、谜赛,多次获得团体、个人冠军及金奖。

1993年7月漳州谜协和台湾省高雄市谜学会结为姊妹会。1995年12月,由浙江金华电视台拍摄的专题片“谜城话谜”,把漳州各项灯谜活动和设施归为“漳州行”作为该片的片首映出,以弘扬中华灯谜的文化艺术,使这朵灯谜艺术之花更加茁长妍艳。

漳州民间文学

芗城民间文学丰富多采,1987年以来由芗城区“三集成”编委会,对41个街道和32个村进行普查、整理,收集了民间故事137篇、谚语2000条、歌谣264首。1992年2月,正式出版《中国民间故事·芗城区分卷》上、下集和《中国民间歌谣·芗城区分卷》、《中国民间谚语·芗城区分卷》。浦南镇又编辑出版《中国民间故事·芗城区浦南镇分卷》。

一、民间故事在民间文学集成中,内容最为丰

富,有民间神话、民间传说、动物故事等。其中属于民间神话的,有开天辟地神话,有图腾、祖先的神话,鬼、狐、精、怪的神话,例如:《弥勒与释迦争天地》、《烧灯猴精》、《司命灶君》、《漳州城尪相打》等。属于民间传说的有史事人物、地方、风俗等流传在芗城的传说,例如:《陈元光的传说》、《柳营江与唐化里》、《郑虎臣诛贾似道》、《李伯瑶娘子寨招亲》、《朱熹的传说》、《郑成功岳口埔纳贤》,《杨联芳与颜继祖的传说》、《南山寺与芝山“两钟幽会”》、《大石佛与东西塔》、《八卦楼与龙文塔》、《天宝的来历》、《圆山的由来》,还有《老鼠怕猫》、《虎姑婆》、《捉贼打虎要靠亲兄弟》《媒人嘴》、《面皮比城墙厚》、《抢灰输棺材》、《徐胡审石狮》、《千里马和万里牛》、《石狮漏米》、《龟笑鳖短尾》、《谢能舍的传说》、《死人不死猪》等等。

二、民间歌谣从远古的石器时代起,这里便有歌谣,其内容取材于生活,长短不一,是民间原始、朴实的劳动语言,歌唱人类与大自然斗争,歌颂自己勤劳、勇敢。随着人类文明的进步,这种流传在民间的歌谣也逐渐成熟。在形式上,句数有长有短,句与句之间的字数也有等与不等、句末押着方言韵调。内容涉及面十分广泛,如劳动歌、节令歌、生活歌、历史传说歌、情歌、童谣、礼俗歌等等。例如:“农民歌”(方言):听唱闽南农民歌,三百六十日受拖磨,有做无食白流汗,经风受雨忍夭官(即饥寒),年冬好收抵平过,旱涝失收大狼狈,田主收租掼贯(即提)布袋,无奈将子掠去卖。田主吃肉穿绸缎,大厝洋楼比天高,大某细姨查某嫺,(大某即大老婆、细姨小老婆、查某嫺即女婢)农民愈想愈呣愿。“鸦片毒”:鸦片本是土,煮了烂糊糊,初食还忠厚,愈食愈糊涂。倚东东倒,倚西西倒,倚皇帝死国母;亲戚断路,某囝(妻儿)无顾。北肚(即肚子)成水柜,排骨变楼梯,脚骨草蜢腿。“印纸字”:以前国民党,随便印纸字。即无一两年,物价直透(即一直)起。法币无人要,再印新纸字。换来又换去,愈变愈细钱(即贬值),十万银圆券,买无一斤鱼;十万金圆券,买无一斤米。顶晡(即上午)十万元、下晡(即下午)值无五占钱。百姓真吃亏,哀怨骂半死。“红军爱护咱农民”:红军爱护咱农民,打土豪,除劣绅,一点无留情。红军爱护咱农民,分田地给自家种,免受剥削大翻身。“破厝歌”:月照画龙虎,风来敲冬鼓;出日鸡蛋影,落雨滴笃笃。(滴笃笃,即漏雨声)“女儿嫁漳州”一串珠仔红丢丢,女儿要嫁嫁漳州;漳州有花也有果,四季如春拢总好(拢总即通通好)。“荔枝歌”:漳州市,出果子。最有名,是荔枝,荔枝肉,汁真甜。有营养,补血气。“天黑黑”:天黑黑、要落雨。提锄头,巡水路。巡着一尾鲤鱼要娶某,虾挑灯,蟳打鼓,三娟做新娘,土萨做公祖,水鸡扛轿大北肚(三娟、土萨都是鱼类,水鸡即田鸡)。“月光光”:月光光(读音为公),秀才郎,骑白马,过南塘,南塘水浑难得过,娘子撑船来渡郎。问郎长,问郎短,愿郎此去赴考英名金榜题。

三、民间谚语流传在芗城的民间谚语题材广

泛、语言生动,如:“想段人厚屎尿”(想段:闽南方言,指懒惰的意思);“生鸡蛋无、放鸡屎有”(喻成事不足、败事有余);“人面确好大印、烟支确好介绍信”(人面,指人情;确,意思是比;烟支,即香烟);“吃囝、确崎岭”(意为指望儿子来赡养比爬陡岭还难);“三日无溜爬上树”(溜,闽南方言教训的意思);“细汉偷割匏,大汉偷牵牛”(细汉:闽南方言指小时候,意为少儿不教育去偷别人匏子,长大了就成为强盗)。“人情准象锯,有来才有去”(准象:方言好象的意思,意为礼尚往来);“四两阮仔无除”(阮仔,盛东西上称的小篮子,除:扣除,喻指一味数落他人的短处,对自己的短处一点也不提);“风鼋短命”(风鼋:闽南方言:吹牛或出风头。意为不够谦虚谨慎的人容易遭受失败);“吃盐确多你吃米,过桥确多你走路”(确多:闽南方言:喻指长辈经验要比年轻的丰富)。此外还有农谚、渔谚、商谚等。

方言口语艺术说书

芗城的说书,俗称“讲古”(即讲故事),流传于漳州市区达数百年之久。它是以朴素简洁的形式,通俗易懂的方言,生动地讲述故事的口语艺术。在设备简单的说书场里(一般只有一个讲台或一张桌子,几十座位的条凳)由说书艺人口语讲述,虽然不使用任何道具,但通过说书艺人的语声轻、重、抑、扬,脸部的喜、怒、哀、乐,再加以手脚动作的起落挥动,使其讲述的人物与情节达到惟妙惟肖,引人入胜。

民国期间,芗城有固定说书场50多处,在澄观道一带就有七、八处,还有在府埕(今始兴北路)、大庙口(今厦门路)、草寮尾、巷口、岳口、西街、北桥、南市场……初时说书场(亦称讲古寮)只有说书,后来发展到卖茶兼售卖茶配(煎饼、瓜籽、花生)。三十年代,逐渐发展有专业说书艺术,按听讲一回故事(章回小说的回目为标准),由听客自愿给酬,一般投酬一个铜板或二、三个铜板(铜质硬辅币)不等,个别不给酬的,也不强要。抗日战争胜利后,通货膨胀,货币贬值,听说书者每回约五分钱,多至几角钱不等。解放后,说书场增设靠背椅或躺椅,并供应茶水,一般入场听讲者收费一元钱。芗城说书艺人,多由生平爱读小说而善于言谈者,其中比较闻的说书艺人有黄困崧、赵浩、汉沂、周北辰、李天赐、唐泗滨、林加禾、刘样等人,南江木偶艺人郑福来、陈南田也曾一度参与说书卖艺。

说书的讲本大部份选自旧版小说,以章回讲述。例如“四大公案”(彭公案、施公案、包公案、海公案)、《大五义》、《小五义》、《七侠五义》等武侠小说,还有《说岳》、《水浒》、《西游》、《聊斋》、《济公》、《平闽十八洞》、《白蛇传》、《封神榜》,以后又有剑侠小说的《火烧红莲寺》、《蜀山剑侠》等。

另外,在芗城,还有一种说书,名为“宣讲善书”,一般在每年的农历四月前后开始、八月中秋后谢场;每晚七点半至九点半进行。“宣讲善书”是由殷商、财主出自善举,请一位名人讲述名贤故事,免费请四邻群众听讲。宣讲时置有香案,悬挂观音或魁星神象,讲合上写着“宣讲善书”的中堂一幅,两旁对联“宣扬道德劝人为善,讲解礼义使众知书”。宣讲地点选择某个无夜市营业的商店门前;过去在旧府埕(今始兴北路)由于街面宽敞,每年就常有“宣讲善书”在此举行。听众座位多用商店门板临时铺设,用电灯、汽灯或煤油灯照明,听者多来自邻近的群众。

“宣讲善书”属民间的一种劝善活动,其内容是孝子、贤妇、善人、义士及因果报应之类的故事。原来有专门的讲本,后因失传,改为讲《聊斋志异》、《济公传》、《二十四孝》、《刘金晋瓜果》、《目莲救母》、三言两拍中的《警世通言》等,宣讲者多由老秀才、塾师或文人担任,他们在宣讲时身着长袍、道貌岸然、庄重肃穆、整个讲场显得静寂,属于一种寓教于乐的民间活动。抗日战争期间,宣讲善书仍盛行于集市街道,宣讲时还经常结合读报,报告抗日战争的消息,使广大听众也了解国事。后来由于抗战形势紧逼,宣讲善事逐渐消失。新中国建立后,芗城文化部门于1953年在中山公园设立大众说书场,恢复芗城说书艺术活动。十年动乱期问,被迫关闭停止活动。1978年以来,由于群众热爱这门艺术,原来的十多名说书艺人自发在中山公园内灯光球场东侧空地上和公园南门西侧(今区电影公司处)搭盖竹棚为说书场,后来场

址拆建,现在仍有几位说书艺人在公园东侧回廊和树阴底下为场地,作临时说书场,吸引着一大批喜爱说书艺术的听众。

漳州的木版年画

漳州民间木版年画是民族传统优秀文化艺苑中的一朵秀丽花朵,深受中外人士的喜爱。

木板年画始于宋代,兴于明而盛于清。明代初年,漳州就有以木版刻印小说、唱本、经典的书坊。其中有颜氏等几家书坊兼营印制木版年画,作为艺术品行销海内外。

漳州的木版年画,具有浓郁的地方特色,它以概括洗练的形象,短促厚实和粗细错落有致的线条,设色套印造成色块斑驳与互渗的效果,使木版年画富有拙朴的风格和乡土韵味,像《老鼠娶新娘》的画幅极受城乡群众的喜爱。

漳州民间木版年画种类很多,涉及到人们生活的各个方面,有神像、门画、吉祥如意、福禄寿喜、历史戏文、春牛图、葫芦榜……,用于逢年过节,或新婚喜庆、或冥事活动等等。

清末,木版年画逐渐为现代画册所替代而箫条,但木版年画的原版,被史学界人士视为珍贵文物。

知识出处

《漳州芗城文史资料》

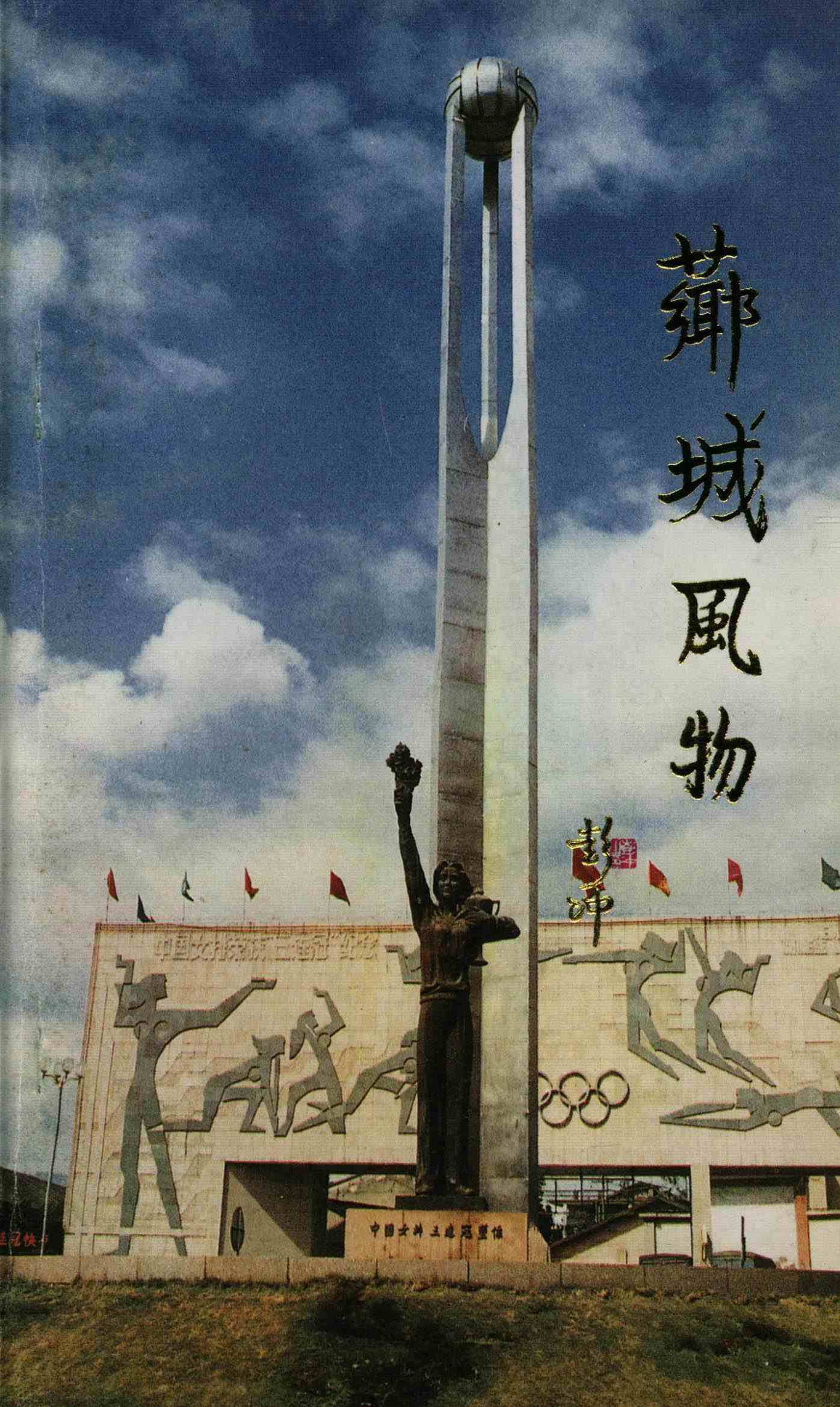

本书记述了漳州市文史资料,其中包括概况、历史遗迹、石雕牌坊、名寺古塔、名人古墓、烈士陵园、革命遗址、中国女排丰碑、名优特产、地方艺苑、花果之乡、侨台关系、风味小吃、民俗风情等。 为了弘扬中华民族传统的优秀文化,让更多的海内外同胞和友人增进对芗城的了解,我们编纂《芗城风物》一书,敬请原全国人大副委员长彭冲题书名。它溶历史、古迹、文化、风物于一炉,对于帮助了解芗城的历史与现状必有裨益。

阅读