内容

青田石雕的表现手法,从形式分有圆雕、镂雕、浮雕、线刻、镶嵌数种,以圆雕最常见,而以镂雕最具特色。从风格上分有写实与写意两类,而以写实为基本倾向。

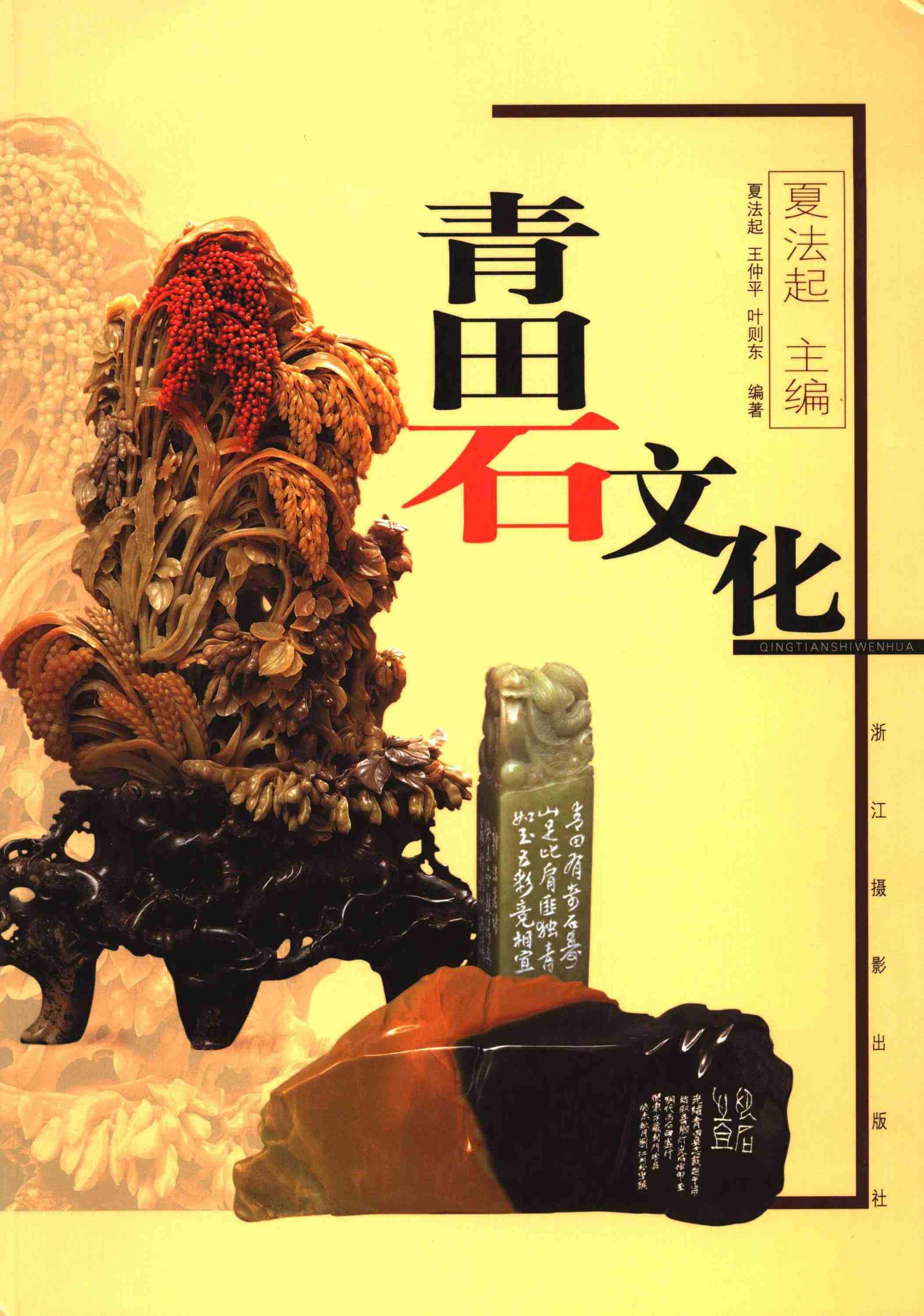

圆雕 圆雕作品的造型比较单纯,不追求丰富的层次,可以四面观赏。圆雕技法广泛应用于石雕人物、动物、炉瓶、印纽等作品。

圆雕亦称立体雕,由于构图单纯,很少有配景可以衬托、遮掩,所以在设计中特别讲究主体的动态。有的作品要刻画多个人物或动物,就更须精心处理其大小、高低、疏密、方向等关系,要从立体的角度,反复推敲。石料质佳而块大者罕见,同时石雕作品又全是室内陈设品,所以一般是小件作品,不宜表现壮阔的场面,而多以精巧取胜。偶有块大材质俱佳的石料,则不忍将其分解,而由艺高胆大的艺人进行呕心沥血的创作,产生难得的艺术作品。如民国初年的周旭卿,用一块重900多斤的石料,创作了表现辛亥革命时国民革命军攻打南京天堡山战斗情景的作品,场面壮阔,气势雄伟,雕刻精细,深受好评。80年代初,青田石雕厂组织艺人用一块重千余斤的石料创作的《西游记》,以其情节生动、形象逼真而轰动香港。但是,近年也出现盲目“求大”的不良倾向,不少作品构思平庸,雕技低下,石料粗劣,拼拼凑凑,以物大价廉哄人,实不可取。

镂雕 镂雕是青田石雕最具特色的技艺,它主要应用于山水、花卉等作品。镂雕可分单面镂雕、透空镂雕和立体镂雕。

青田石雕中许多作品都呈扁形,前后狭,左右阔,正面精雕细刻,背面略而不刻,仅供单面观赏,这样既符合人们的欣赏习惯,又省工省料,便于艺术处理。艺人集中精力镂雕好正面的景物,使其层次丰富,玲珑剔透,而将背部的石料有的雕成屏风,有的刻成高山、岩石,刚好成为前景的“体身”(依托)。如石雕书夹、插屏、普通山水、花山、葡萄山都属此类。有的大型作品,如《西湖全景》、《越王射潮》,由于场面大、景物多,也用单面镂雕法作了巧妙处理。

透空镂雕是在“体身”上镂出一些大洞,把“体身”变成太湖石的样子(只透无皱)。这样,一方面便于镂雕,以表现极为丰富的层次;另一方面给人以“透气”感,能使视线透过景物、穿过“体身”,感受到纵深空间,使作品更富于立体感。

在立体镂雕的作品上,已不觉“体身”的存在。把整片的“体身”化成了局部存在的岩石、树桩。这些岩石、树桩虽有“体身”的功能,但它本身的造型是完整的,已成了作品的有机组成部分。这类作品虽然在欣赏面上有主次之分,但在雕刻时四面都要精心雕刻,使每一个面都能给人以不同的美感。

浮雕 浮雕按表现景物立体度强弱分为高浮雕、浅浮雕和薄浮雕三种。高浮雕常用于炉瓶身上的装饰和一些质佳、有色层而厚度不足的石料上。青田近年为外地镶嵌大批生产的彩石浮雕片,根据厂方设计图稿,进行取材、锯形、浮雕、打光而成。艺人遇有料薄而石色绚丽、花纹奇特的石料时,也常用浅浮雕手法雕刻成插屏,十分精巧。薄浮雕亦称薄意,现代著名篆刻家邓散木曾说:“薄意之者,薄刻而具有画意之谓。”薄意主要用于石章的印身雕刻。

浮雕从高到浅到薄,其三度空间的雕塑感逐渐减弱,而二度空间的绘画意味则愈来愈浓,尤其是薄浮雕,从题材到构图都已颇具中国画的气韵。所以,浮雕不能过分追求景物的立体效果,也不宜表现景物重重叠叠的层次。浮雕景物的立体感十分微妙,有的凹凸仅差丝毫。艺人还常利用俏色,使景物更为鲜明生动。浮雕的底面都削刮平整,在布局后即用斜口刀尖勾勒出景物的轮廓,然后用平口刀削刮空余石面,再用刀浅刻,以表现景物的结构和层次。

线刻 线刻是以刀代笔在石雕上刻画出来的阴线。诸如人物的须发,服饰图案,动物的皮毛、鳞片,山水风景的屋宇瓦楞,花卉的叶筋,炉瓶、印盒上的装饰图案,都广泛应用线刻技法。线刻一般在作品完成前进行,有时亦在作品上蜡之后再刻线,并在线中嵌入白粉(此法俗称“白道”),以求达到鲜明醒目的效果。

线刻一般都用单刀法,不重复,不修改。它如中国画中的白描,十分讲究线条美。直线要刚劲挺拔,曲线要圆转流畅。运刀不浮不滞,能放得开收得住,所以要求艺人有一定的绘画修养和熟练的运刀技巧。

镶嵌 青田长期来曾为外地供应镶嵌用石片,后来为外地加工镶嵌浮雕片。80年代以来,青田逐渐生产镶嵌成品。与传统产品比较,它只拼贴不凿嵌,实际上是一种彩石浮雕拼贴画。因石色丰富加之彩绘,画面富丽堂皇。因可拼接贴于平板上,可表现大型复杂的场景,因而产品深受国外市场青睐,生产已具备一定规模。

在石雕上运用的镶嵌手法,有以石嵌石和玻璃制品嵌石两种。一般用于表现动物的眼睛,起“画龙点睛”作用。如在雕刻金鱼、狮球作品时,往往在其眼睛的眼球部位,用车钻车洞,再用黑色石料嵌入其中为眼珠。还有精细者先嵌入白色石料,再车洞留一白圈,然后嵌入黑色石料,使眼球黑白分明。有的则嵌入玻璃眼(一种特制的工艺配件),使动物显得十分生动逼真,不过此法不宜滥用,以免俗气。

写实 青田石雕作为社会文化的组成部分,在某种意义上说,也是一定社会的政治和经济在意识形态上的反映。它反映了时代的风尚和审美观念。青田石雕从实用品阶段发展到观赏品阶段,主要是在清代,与之相适应的时代审美观是“应物象形,随类赋彩”,要求作品“惟妙惟肖、栩栩如生”,致使青田石雕的风格基本倾向于写实。

青田石雕中的大部分作品追求形似、色像。刻画景物时,尽量按照其真实面貌,如结构比例、动态表情、生长状况,直至须发、鳞片、叶筋、羽毛,无不一一模写。同时,还尽量利用天然俏色去模拟近似景物的色彩,使作品具有逼真动人的艺术效果。

写意 历史上青田石雕中也不乏写意之作。艺人通过变形、夸张、装饰等手法,使作品别具一格。这些作品的艺术渊源,其一是古代,其二是民间。

我国在封建社会有过灿烂的古代艺术。战国时的青铜器,精巧实用;秦代的陶俑,造型洗练;汉代的石刻,深沉雄大。青田石雕不断从古代艺术中汲取养分,从石雕炉瓶的造型到印纽的装饰,无不闪耀着古代艺术的火花。特别像龙、凤这些古代艺术的骄子,理想化的形象,定将永远保留在青田石雕艺术之中。

在民间艺术中,亦有许多造型简练、风格浑厚,不求细节真实而注意“神似”的作品。艺人们对此更是兼收并蓄。如石雕作品中的《九老》,雕件全身仅有3个头高,其头部刻画细腻、表情丰富,而身体表现却极简括。《狮球》上的狮子形象驯良可亲,有很浓的泥塑味。再如许多石雕小动物,仅寥寥数刀,就刻画出调皮的猴子、高傲的公鸡、威武的狮子、憨厚的小象,具有民间玩具的气息。有些石雕座垫像树桩,似蛟龙,又有木雕的韵味。

四、技艺特色

青田石雕是特种工艺品之一,它与同类的牙雕、玉雕、木雕相比,在技艺上有着鲜明的特色。象牙质细而韧,适于精雕细镂,但色调单纯,材料局限;玉料质地高雅,有的色彩丰富,因色取俏,但质地坚硬,难以镂雕出丰富的层次;木质较粗脆,色调又单一,仅宜于圆雕、浮雕。而青田石的色彩丰富,脆软相宜,既可取俏色,又能精镂雕,在某种程度上兼备以上各种材料的优点。这些雕刻物质材料的不同性能,并不决定作品艺术价值的高下,但却深刻影响着其技艺特色的形成。

此外,在石雕工艺中,即使物质材料相近,也因地域之不同,而呈现出各不相同的地方特色。如福建寿山石雕向以薄意、圆雕见长,50年代以后,才“发展了透雕、镂空雕和镶嵌等新技法”。

从比较中可见青田石雕的技艺特色是:因材施艺、形象逼真,镂雕精细、层次丰富。

因材施艺 形象逼真 如果说世界上没有两片完全相同的树叶,那么,就更不会有两块形态、质地、色彩相同的青田石了。艺人面对千姿百态的石料,必须运用其艺术素养和雕刻技艺,才能将石料利用、改造成一件件精美的工艺品。这种利用改造可概括为:取势造型,依质布局,因色取俏。

取势造型,是依照石料的自然形态进行构思与构图。它着眼于对石料形态的利用,而尽量不作过多的改造。这样既可以充分利用石料,又可以从千姿百态的石料自然形态中受到启迪,创造出新颖的作品来。有时巧妙的构思就在“取势”中孕育,就像人们对名山中奇峰异石的命名一样。浙南名山——雁荡山上有“合掌峰”、“展旗峰”、“犀牛望月”、“美女梳妆”、“老猴披衣”、“老僧迎客”……这些美妙的景名,既富于想像,又十分传神,迸发出灵感的火花,凝聚着智慧的结晶。在“取势构思”的同时又酝酿并确立作品的构图。各具形态的石料从外轮廓上又可概括为几种简单的几何图形,如正方形、长方形、三角形、圆柱形、扇形、菱形,等等。各种类型的构图会带来各不相同的感觉,如挺拔、开阔、严肃、活跃、稳定、惊险、静止、运动,等等。所以,要根据构思,对作品的基本结构、整体效果作出合理的安排。

依质布局,是审察石料质地,扬长避短,依据石质进行构图。石质主要考虑冻石(不是俏色冻)、硬钉、裂纹。一块石料上某部分石质特佳甚至“冻”,就要把这部分石料加以充分利用。石料上往往有难以奏刀的硬钉,艺人对此用“去、避、用”三法处理。对处于石料边缘和表层不影响作品实体的硬钉,则用凿钉将其挖去。对不能挖去的硬钉则在构图时有意避开,不安排雕刻部位。最妙的是“用”,将硬钉凿作假山、岩石,其质感特强。有的艺人甚至将大块的蓝色硬钉(即“蓝钉”石),凿成嶙峋的岩石或矗立的高峰,而将夹生在“蓝钉”中的冻石,雕成花卉或树木或亭榭,使之成为艺术性颇高的作品。石料上有的还有一些裂纹,对此能去的就去,更多的是用“化”法,将裂纹雕成景物的边线,或雕成云、水、花纹、图案等,将其隐没其中。

因色取俏,是根据石料的天然色彩进行构思、构图。青田石的天然色彩十分丰富,因此青田石雕的因材施艺主要是因“色”施艺。对石色的利用主要有模拟、对比、渲染三种方式。

有的根据石色设计,雕刻成类似色的景物,如红色的花、辣椒、红旗,黄色的枇杷、春笋,黑色的松鼠,白色的冰凌,等等。石雕名作《高粱》、《谷子》,都是巧妙地利用青白色料上的红色或黄色,将青白色石雕成秆、叶,将红色、黄色分别雕成高粱穗、谷穗,感觉自然逼真。有的不追求色彩的类似,而是强调色彩的对比效果,如将黑色、深紫檀色石料雕成荷叶、花叶,而将其中的白色雕成荷花、绣球花,显得十分淡雅而响亮。石雕名作《葡萄山》则运用此法,使葡萄显得分外晶莹透亮,惹人喜爱。此类作品富有中国彩墨画的韵味。有的石料色彩比较单纯,但利用得好也可以渲染基调,制造氛围,起到“俏色”的效果。如《千里雄风》,就是用红色石料雕刻成的,它既有红脸关公、枣红马作依据,又与作品的人物性格、情调相吻合,所以也成了一件成功之作。在俏色的利用上既要充分,又要防杂。对未能被利用的部分俏色要剔除,以突出俏色之“巧”。对石料上的俏色要从构思、构图出发分清主次、考虑疏密,既要“惜色如金”,充分利用,又要“色为我用”,大胆取舍。不可被俏色牵着鼻子走,而使作品显得杂乱、松散,影响艺术效果。

石料的形态、质地、色彩在作品构思、布局过程中都可能产生影响,而影响的大小却因石而异,因人而异,从而有可能产生出千变万化、多姿多彩的石雕作品。

镂雕精细 层次丰富 镂雕精细、层次丰富,是青田石雕的又一技艺特色,在石雕山水、花卉作品中尤见明显。石雕作品的层次有赖于精细的镂雕,而精细的镂雕又依靠高超的镂雕技艺。这种技艺主要有放洞镂空和带筋两点。

放洞是镂空的基础,因而艺人十分讲究放洞的技巧——洞法。虽然放洞都具有镂空与造型两种功能,但按其侧重点之不同,又可分为放空洞与造型洞两类。

放空洞有间隔洞、背洞、底洞等类型。间隔洞放在景物本身或景物之间较大的空隙处,以及景物与体身之间。洞向以从上往下和侧面洞居多。背洞是在作品背面放的洞,一般洞口大、洞道浅,以便于镂雕而又不致损坏景物实体。底洞是从作品底部往上放的洞,如炉瓶作品底部放的洞,目的是为了便于将炉瓶内部雕空,以减轻其重量。艺人也常在山水作品底部放洞,以便镂雕某些建筑物。放了底洞,要用石料“补底”或者设计景物“遮底”,才不致使洞口显露而“漏底”。

造型洞有点洞、带路洞、套洞、皮洞等类型。这类洞有明确的造型观念,一般都紧靠着景物放洞,洞的大小、深浅、走向完全根据造型的需要。点洞是作品表层的单洞,稍加改造就成了表层景物的空间。带路洞也始于作品表层,具有表层景物造型的功能,但它深入里层,为表现景物内部复杂的结构和层次服务,主要起“带路”作用。套洞是在放空洞或带路洞中放的“洞中洞”。通过一个洞口,而向上、下、左、右、后放各种斜度的洞,以刻画景物和层次。这样,作品外观整体完整,而内蕴却细腻丰富。皮洞是一些较浅而不透的洞,如老干树桩、假山岩、水泡等,都可以用此种洞法表现其质感。

放洞中要注意洞向、避裂,防败洞。洞的方向,要控制前后对穿的透洞,才不致一目透底,缺乏回味。斜向洞要依据景物的生长规律确定洞向。在石料的裂纹处,要尽量避免放洞,以防石料断裂、崩碎。还要注意防止出现败洞,如在不该放洞的部位而误放的“死洞”,洞深没控制好而误伤作品实体的“伤洞”,洞径受损坏而出现的“破洞”,等等。

在放洞的基础上,再经过凿、刀、刺的镂雕,就能使作品层次丰富,玲珑剔透。但是,青田石的质地脆软,在镂雕中必须掌握好分寸,既要使作品“空”,又要使作品“牢”。对此艺人十分重视带筋、化筋技艺。

带筋是在石雕作品中保留的连带体。它像房屋中的柱、梁,起固牢作品的作用。带筋的部位、粗细要根据作品构图的景物的具体状态而设置。

在批量产品中,带筋是十分外露的,许多产品的体身与景物之间有许多小石柱,在花枝叶背下有许多“蜈蚣脚”,这些都是为支撑景物而保留的“带筋”。而在精品中,带筋就显得十分含蓄,艺人已把带筋“化”成了景物实体的一部分,把“空”与“牢”这对矛盾巧妙地统一起来,使作品既玲珑剔透又结实牢固。

因材施艺、镂雕精细,显示了青田石雕的高超技艺及特有的工艺美。但是,在运用镂雕技艺时必须适可而止,切忌滥用。镂雕是表现手段,是技术,是为表现艺术构思服务的,一味追求镂雕精细而缺少艺术内涵的作品难以脱离俗气、匠气,只能是一件平庸之作。同样,在俏色利用上,也不应以追求“栩栩如生”为惟一目标。模仿别人的作品不是创造,模仿自然同样是缺乏创造力、想像力的表现。虽然作品很像自然物体,但若缺乏意境、情趣,格调不高,同样不能给人以美感。为此,既要继承发扬青田石雕的传统特色,又要认识并尽量避免自身可能产生的局限性,不断提高艺术素养,勇于走探索创新之路,把青田石雕艺术推向前进。

圆雕 圆雕作品的造型比较单纯,不追求丰富的层次,可以四面观赏。圆雕技法广泛应用于石雕人物、动物、炉瓶、印纽等作品。

圆雕亦称立体雕,由于构图单纯,很少有配景可以衬托、遮掩,所以在设计中特别讲究主体的动态。有的作品要刻画多个人物或动物,就更须精心处理其大小、高低、疏密、方向等关系,要从立体的角度,反复推敲。石料质佳而块大者罕见,同时石雕作品又全是室内陈设品,所以一般是小件作品,不宜表现壮阔的场面,而多以精巧取胜。偶有块大材质俱佳的石料,则不忍将其分解,而由艺高胆大的艺人进行呕心沥血的创作,产生难得的艺术作品。如民国初年的周旭卿,用一块重900多斤的石料,创作了表现辛亥革命时国民革命军攻打南京天堡山战斗情景的作品,场面壮阔,气势雄伟,雕刻精细,深受好评。80年代初,青田石雕厂组织艺人用一块重千余斤的石料创作的《西游记》,以其情节生动、形象逼真而轰动香港。但是,近年也出现盲目“求大”的不良倾向,不少作品构思平庸,雕技低下,石料粗劣,拼拼凑凑,以物大价廉哄人,实不可取。

镂雕 镂雕是青田石雕最具特色的技艺,它主要应用于山水、花卉等作品。镂雕可分单面镂雕、透空镂雕和立体镂雕。

青田石雕中许多作品都呈扁形,前后狭,左右阔,正面精雕细刻,背面略而不刻,仅供单面观赏,这样既符合人们的欣赏习惯,又省工省料,便于艺术处理。艺人集中精力镂雕好正面的景物,使其层次丰富,玲珑剔透,而将背部的石料有的雕成屏风,有的刻成高山、岩石,刚好成为前景的“体身”(依托)。如石雕书夹、插屏、普通山水、花山、葡萄山都属此类。有的大型作品,如《西湖全景》、《越王射潮》,由于场面大、景物多,也用单面镂雕法作了巧妙处理。

透空镂雕是在“体身”上镂出一些大洞,把“体身”变成太湖石的样子(只透无皱)。这样,一方面便于镂雕,以表现极为丰富的层次;另一方面给人以“透气”感,能使视线透过景物、穿过“体身”,感受到纵深空间,使作品更富于立体感。

在立体镂雕的作品上,已不觉“体身”的存在。把整片的“体身”化成了局部存在的岩石、树桩。这些岩石、树桩虽有“体身”的功能,但它本身的造型是完整的,已成了作品的有机组成部分。这类作品虽然在欣赏面上有主次之分,但在雕刻时四面都要精心雕刻,使每一个面都能给人以不同的美感。

浮雕 浮雕按表现景物立体度强弱分为高浮雕、浅浮雕和薄浮雕三种。高浮雕常用于炉瓶身上的装饰和一些质佳、有色层而厚度不足的石料上。青田近年为外地镶嵌大批生产的彩石浮雕片,根据厂方设计图稿,进行取材、锯形、浮雕、打光而成。艺人遇有料薄而石色绚丽、花纹奇特的石料时,也常用浅浮雕手法雕刻成插屏,十分精巧。薄浮雕亦称薄意,现代著名篆刻家邓散木曾说:“薄意之者,薄刻而具有画意之谓。”薄意主要用于石章的印身雕刻。

浮雕从高到浅到薄,其三度空间的雕塑感逐渐减弱,而二度空间的绘画意味则愈来愈浓,尤其是薄浮雕,从题材到构图都已颇具中国画的气韵。所以,浮雕不能过分追求景物的立体效果,也不宜表现景物重重叠叠的层次。浮雕景物的立体感十分微妙,有的凹凸仅差丝毫。艺人还常利用俏色,使景物更为鲜明生动。浮雕的底面都削刮平整,在布局后即用斜口刀尖勾勒出景物的轮廓,然后用平口刀削刮空余石面,再用刀浅刻,以表现景物的结构和层次。

线刻 线刻是以刀代笔在石雕上刻画出来的阴线。诸如人物的须发,服饰图案,动物的皮毛、鳞片,山水风景的屋宇瓦楞,花卉的叶筋,炉瓶、印盒上的装饰图案,都广泛应用线刻技法。线刻一般在作品完成前进行,有时亦在作品上蜡之后再刻线,并在线中嵌入白粉(此法俗称“白道”),以求达到鲜明醒目的效果。

线刻一般都用单刀法,不重复,不修改。它如中国画中的白描,十分讲究线条美。直线要刚劲挺拔,曲线要圆转流畅。运刀不浮不滞,能放得开收得住,所以要求艺人有一定的绘画修养和熟练的运刀技巧。

镶嵌 青田长期来曾为外地供应镶嵌用石片,后来为外地加工镶嵌浮雕片。80年代以来,青田逐渐生产镶嵌成品。与传统产品比较,它只拼贴不凿嵌,实际上是一种彩石浮雕拼贴画。因石色丰富加之彩绘,画面富丽堂皇。因可拼接贴于平板上,可表现大型复杂的场景,因而产品深受国外市场青睐,生产已具备一定规模。

在石雕上运用的镶嵌手法,有以石嵌石和玻璃制品嵌石两种。一般用于表现动物的眼睛,起“画龙点睛”作用。如在雕刻金鱼、狮球作品时,往往在其眼睛的眼球部位,用车钻车洞,再用黑色石料嵌入其中为眼珠。还有精细者先嵌入白色石料,再车洞留一白圈,然后嵌入黑色石料,使眼球黑白分明。有的则嵌入玻璃眼(一种特制的工艺配件),使动物显得十分生动逼真,不过此法不宜滥用,以免俗气。

写实 青田石雕作为社会文化的组成部分,在某种意义上说,也是一定社会的政治和经济在意识形态上的反映。它反映了时代的风尚和审美观念。青田石雕从实用品阶段发展到观赏品阶段,主要是在清代,与之相适应的时代审美观是“应物象形,随类赋彩”,要求作品“惟妙惟肖、栩栩如生”,致使青田石雕的风格基本倾向于写实。

青田石雕中的大部分作品追求形似、色像。刻画景物时,尽量按照其真实面貌,如结构比例、动态表情、生长状况,直至须发、鳞片、叶筋、羽毛,无不一一模写。同时,还尽量利用天然俏色去模拟近似景物的色彩,使作品具有逼真动人的艺术效果。

写意 历史上青田石雕中也不乏写意之作。艺人通过变形、夸张、装饰等手法,使作品别具一格。这些作品的艺术渊源,其一是古代,其二是民间。

我国在封建社会有过灿烂的古代艺术。战国时的青铜器,精巧实用;秦代的陶俑,造型洗练;汉代的石刻,深沉雄大。青田石雕不断从古代艺术中汲取养分,从石雕炉瓶的造型到印纽的装饰,无不闪耀着古代艺术的火花。特别像龙、凤这些古代艺术的骄子,理想化的形象,定将永远保留在青田石雕艺术之中。

在民间艺术中,亦有许多造型简练、风格浑厚,不求细节真实而注意“神似”的作品。艺人们对此更是兼收并蓄。如石雕作品中的《九老》,雕件全身仅有3个头高,其头部刻画细腻、表情丰富,而身体表现却极简括。《狮球》上的狮子形象驯良可亲,有很浓的泥塑味。再如许多石雕小动物,仅寥寥数刀,就刻画出调皮的猴子、高傲的公鸡、威武的狮子、憨厚的小象,具有民间玩具的气息。有些石雕座垫像树桩,似蛟龙,又有木雕的韵味。

四、技艺特色

青田石雕是特种工艺品之一,它与同类的牙雕、玉雕、木雕相比,在技艺上有着鲜明的特色。象牙质细而韧,适于精雕细镂,但色调单纯,材料局限;玉料质地高雅,有的色彩丰富,因色取俏,但质地坚硬,难以镂雕出丰富的层次;木质较粗脆,色调又单一,仅宜于圆雕、浮雕。而青田石的色彩丰富,脆软相宜,既可取俏色,又能精镂雕,在某种程度上兼备以上各种材料的优点。这些雕刻物质材料的不同性能,并不决定作品艺术价值的高下,但却深刻影响着其技艺特色的形成。

此外,在石雕工艺中,即使物质材料相近,也因地域之不同,而呈现出各不相同的地方特色。如福建寿山石雕向以薄意、圆雕见长,50年代以后,才“发展了透雕、镂空雕和镶嵌等新技法”。

从比较中可见青田石雕的技艺特色是:因材施艺、形象逼真,镂雕精细、层次丰富。

因材施艺 形象逼真 如果说世界上没有两片完全相同的树叶,那么,就更不会有两块形态、质地、色彩相同的青田石了。艺人面对千姿百态的石料,必须运用其艺术素养和雕刻技艺,才能将石料利用、改造成一件件精美的工艺品。这种利用改造可概括为:取势造型,依质布局,因色取俏。

取势造型,是依照石料的自然形态进行构思与构图。它着眼于对石料形态的利用,而尽量不作过多的改造。这样既可以充分利用石料,又可以从千姿百态的石料自然形态中受到启迪,创造出新颖的作品来。有时巧妙的构思就在“取势”中孕育,就像人们对名山中奇峰异石的命名一样。浙南名山——雁荡山上有“合掌峰”、“展旗峰”、“犀牛望月”、“美女梳妆”、“老猴披衣”、“老僧迎客”……这些美妙的景名,既富于想像,又十分传神,迸发出灵感的火花,凝聚着智慧的结晶。在“取势构思”的同时又酝酿并确立作品的构图。各具形态的石料从外轮廓上又可概括为几种简单的几何图形,如正方形、长方形、三角形、圆柱形、扇形、菱形,等等。各种类型的构图会带来各不相同的感觉,如挺拔、开阔、严肃、活跃、稳定、惊险、静止、运动,等等。所以,要根据构思,对作品的基本结构、整体效果作出合理的安排。

依质布局,是审察石料质地,扬长避短,依据石质进行构图。石质主要考虑冻石(不是俏色冻)、硬钉、裂纹。一块石料上某部分石质特佳甚至“冻”,就要把这部分石料加以充分利用。石料上往往有难以奏刀的硬钉,艺人对此用“去、避、用”三法处理。对处于石料边缘和表层不影响作品实体的硬钉,则用凿钉将其挖去。对不能挖去的硬钉则在构图时有意避开,不安排雕刻部位。最妙的是“用”,将硬钉凿作假山、岩石,其质感特强。有的艺人甚至将大块的蓝色硬钉(即“蓝钉”石),凿成嶙峋的岩石或矗立的高峰,而将夹生在“蓝钉”中的冻石,雕成花卉或树木或亭榭,使之成为艺术性颇高的作品。石料上有的还有一些裂纹,对此能去的就去,更多的是用“化”法,将裂纹雕成景物的边线,或雕成云、水、花纹、图案等,将其隐没其中。

因色取俏,是根据石料的天然色彩进行构思、构图。青田石的天然色彩十分丰富,因此青田石雕的因材施艺主要是因“色”施艺。对石色的利用主要有模拟、对比、渲染三种方式。

有的根据石色设计,雕刻成类似色的景物,如红色的花、辣椒、红旗,黄色的枇杷、春笋,黑色的松鼠,白色的冰凌,等等。石雕名作《高粱》、《谷子》,都是巧妙地利用青白色料上的红色或黄色,将青白色石雕成秆、叶,将红色、黄色分别雕成高粱穗、谷穗,感觉自然逼真。有的不追求色彩的类似,而是强调色彩的对比效果,如将黑色、深紫檀色石料雕成荷叶、花叶,而将其中的白色雕成荷花、绣球花,显得十分淡雅而响亮。石雕名作《葡萄山》则运用此法,使葡萄显得分外晶莹透亮,惹人喜爱。此类作品富有中国彩墨画的韵味。有的石料色彩比较单纯,但利用得好也可以渲染基调,制造氛围,起到“俏色”的效果。如《千里雄风》,就是用红色石料雕刻成的,它既有红脸关公、枣红马作依据,又与作品的人物性格、情调相吻合,所以也成了一件成功之作。在俏色的利用上既要充分,又要防杂。对未能被利用的部分俏色要剔除,以突出俏色之“巧”。对石料上的俏色要从构思、构图出发分清主次、考虑疏密,既要“惜色如金”,充分利用,又要“色为我用”,大胆取舍。不可被俏色牵着鼻子走,而使作品显得杂乱、松散,影响艺术效果。

石料的形态、质地、色彩在作品构思、布局过程中都可能产生影响,而影响的大小却因石而异,因人而异,从而有可能产生出千变万化、多姿多彩的石雕作品。

镂雕精细 层次丰富 镂雕精细、层次丰富,是青田石雕的又一技艺特色,在石雕山水、花卉作品中尤见明显。石雕作品的层次有赖于精细的镂雕,而精细的镂雕又依靠高超的镂雕技艺。这种技艺主要有放洞镂空和带筋两点。

放洞是镂空的基础,因而艺人十分讲究放洞的技巧——洞法。虽然放洞都具有镂空与造型两种功能,但按其侧重点之不同,又可分为放空洞与造型洞两类。

放空洞有间隔洞、背洞、底洞等类型。间隔洞放在景物本身或景物之间较大的空隙处,以及景物与体身之间。洞向以从上往下和侧面洞居多。背洞是在作品背面放的洞,一般洞口大、洞道浅,以便于镂雕而又不致损坏景物实体。底洞是从作品底部往上放的洞,如炉瓶作品底部放的洞,目的是为了便于将炉瓶内部雕空,以减轻其重量。艺人也常在山水作品底部放洞,以便镂雕某些建筑物。放了底洞,要用石料“补底”或者设计景物“遮底”,才不致使洞口显露而“漏底”。

造型洞有点洞、带路洞、套洞、皮洞等类型。这类洞有明确的造型观念,一般都紧靠着景物放洞,洞的大小、深浅、走向完全根据造型的需要。点洞是作品表层的单洞,稍加改造就成了表层景物的空间。带路洞也始于作品表层,具有表层景物造型的功能,但它深入里层,为表现景物内部复杂的结构和层次服务,主要起“带路”作用。套洞是在放空洞或带路洞中放的“洞中洞”。通过一个洞口,而向上、下、左、右、后放各种斜度的洞,以刻画景物和层次。这样,作品外观整体完整,而内蕴却细腻丰富。皮洞是一些较浅而不透的洞,如老干树桩、假山岩、水泡等,都可以用此种洞法表现其质感。

放洞中要注意洞向、避裂,防败洞。洞的方向,要控制前后对穿的透洞,才不致一目透底,缺乏回味。斜向洞要依据景物的生长规律确定洞向。在石料的裂纹处,要尽量避免放洞,以防石料断裂、崩碎。还要注意防止出现败洞,如在不该放洞的部位而误放的“死洞”,洞深没控制好而误伤作品实体的“伤洞”,洞径受损坏而出现的“破洞”,等等。

在放洞的基础上,再经过凿、刀、刺的镂雕,就能使作品层次丰富,玲珑剔透。但是,青田石的质地脆软,在镂雕中必须掌握好分寸,既要使作品“空”,又要使作品“牢”。对此艺人十分重视带筋、化筋技艺。

带筋是在石雕作品中保留的连带体。它像房屋中的柱、梁,起固牢作品的作用。带筋的部位、粗细要根据作品构图的景物的具体状态而设置。

在批量产品中,带筋是十分外露的,许多产品的体身与景物之间有许多小石柱,在花枝叶背下有许多“蜈蚣脚”,这些都是为支撑景物而保留的“带筋”。而在精品中,带筋就显得十分含蓄,艺人已把带筋“化”成了景物实体的一部分,把“空”与“牢”这对矛盾巧妙地统一起来,使作品既玲珑剔透又结实牢固。

因材施艺、镂雕精细,显示了青田石雕的高超技艺及特有的工艺美。但是,在运用镂雕技艺时必须适可而止,切忌滥用。镂雕是表现手段,是技术,是为表现艺术构思服务的,一味追求镂雕精细而缺少艺术内涵的作品难以脱离俗气、匠气,只能是一件平庸之作。同样,在俏色利用上,也不应以追求“栩栩如生”为惟一目标。模仿别人的作品不是创造,模仿自然同样是缺乏创造力、想像力的表现。虽然作品很像自然物体,但若缺乏意境、情趣,格调不高,同样不能给人以美感。为此,既要继承发扬青田石雕的传统特色,又要认识并尽量避免自身可能产生的局限性,不断提高艺术素养,勇于走探索创新之路,把青田石雕艺术推向前进。