内容

䇿

兩漢興亡

愚嘗謂國家之興亡天也非人所能為也一歸于人不可也雖

然因是人之言而興則是人之功也因是人之言而亡則是人

之罪也一歸于天不可也攷諸兩漢之興亡則斷可知矣何也

夫西漢之興始于韓信之一言其亡也始于張禹之一言然而

西漢之興亡亦非二人者能為之也東漢之興始于邳彤之一

言其亡也始于胡廣之一言然而東漢之興亡亦非二人者能

為之也請捨羣按捨當爲推其説而備言之夫漢興之初劉項雌雄之

未判髙祖猶豫而未决得韓信一言遂任武勇封功臣决䇿東

向傳檄而天下定矣世祖方得二郡之助而衆兵未合議者欲

因二郡之衆建策入闗向使從其言是委成業而臨不測漢之

為漢未可知也邳彤廷爭光武一悟而大功立矣夫二京之興

是二人之力也孝成之世日食地震災異洊臻吏民上書皆言

王氏之盛張禹以國之元老天子猶豫躬萬乘而下問焉禹乃

私已畏禍不斥言其弊反引春秋之事以為詭説王氏既固而

漢祚之基絶于此矣質帝之没建立之權係于大臣胡廣以國

之舊臣朝廷倚重不從李固之忠言而茍合梁冀之邪謀昏主

立而漢室衰矣二京之亡此二人者實任其責也故曰由是人

之言而興則是人之功也由是人之言而亡則是人之罪也一

歸于天者非也然而兩漢之興亡雖因是四人者而求其所以

興亡蓋亦乆矣周之於穆不已詩人以為天之命夏禹之立啓

孟子以為天與之則夫社稷之興亡豈一人之力哉且以秦失

其鹿天下共逐之智者用其謀勇者用其力人人皆以為可立

取也陳項之鋒鋭不可嬰髙祖非有祖宗積累之休徳澤施于

民之乆也然而奮衣提劔七年而成帝業成功之速抑何由而

致之哉新室之亂盗賊强梗羣聚山谷磨牙搖毒以相噬螫世

祖之興語其才非若髙祖之英雄也語其謀非若髙祖之洪逺

也然而奮臂一呼四方響應昆陽之役一舉而天下為漢宜陽

之師不戰而赤眉束手者此豈一人之力哉及其衰也西京自

成帝而東京自桓靈之後庸君繼出禮樂政教不足以維持國

家恩惠徳澤不足以浹洽生靈委政外家權臣擅命因縁積習

以厎于亡其間略無一君聰明睿斷為之扶衰振朽此又豈人

之所能為哉故曰國家之興亡天也非人之所為也一歸于人

不可也雖然人臣之言不可不慎也兩漢之興後世必歸其功

于韓信邳彤故讀其史則有深嘉而屢歎者矣兩漢之亡後世

必歸罪于張禹胡廣故讀其史則有憤懣而謾罵者矣皆不可

逃于後世也嗚呼人臣之言不可不慎如此昔唐髙宗之世幃

房昜奪大臣不從李勣以老臣輔少主天子委誠取决勣乃畏

禍從而道之武氏奮而唐之宗族戕滅殆盡國祚幾絶議者以

幾千一言喪邦此張禹胡廣之類哉然而國家之有是事也是

人也亦天之為也故學者讀其史而泥其迹亦何異于指釡為

魚哉愚所以推其意而併以獻焉

風俗盛衰

今之天下古之天下也一何異于古乎古之民今之民也一何

乖于今乎豈九重睿聖不迨堯舜禹湯之隆而二府登賢非禹

稷臯陶之盛耶然則十八路之地數百州之民倉廩實而禮節

或未治既庶富而教化或未及積習之俗未革于忠厚漸漬之

風尚溺于偷薄將誰責之而可百里之縣未得其令也千里之

郡未得其守也是以主徳不宣恩澤不流而民之利害壅于上

聞也則雖吾君吾相相與願治之勤竊病下民之未盡知也豈

非為吏者鄙不足以推君之治而致之民則所以治者未必治

歟嗚呼甚哉民之無知習見善則安于為善習見惡則安于為

惡郡守縣令民之師帥而風化之所瞻也道民之道可不慎哉

攷自載籍之傳其治道之得失習俗之美惡流風遺烈百姓猶

有存者故太王好仁而邠之人貴恕僖公好儉而晉之人蓄聚

燕之人敢于急羣按急下脫人字漢書地理志敢於急人燕丹遣風也召公之遺風也朝

鮮之人至于有禮箕子之教也長纓鄙好且變鄒俗紫衣賤服

猶化齊風故聖人之于仁義深矣其于教也勤而不怠緩而不

廹欲民漸習而趨之至于乆安而成俗也故三代御俗有風化

有法制君仁莫不仁君義莫不義汙者修悍者愿躁者慤農莫

不以力盡田賈莫不以察盡財工莫不以功盡器士莫不以道

盡學此風化之至也分地以建國度土以居民正井邑均賦税

宮室器用各有制衣服飲食各有度此法制之行也風化所以

動民之心法制所以定民之志法制立而風化行故亷恥興而

忠厚之俗成薫為太平垂祀八百年而傳三十六王後世雖法

制之去而暴君汙吏毒民以苛刻民有畔心則思先王之仁而

不忍去欲為亂則思先王之義而不敢作蓋其所以宥民者深

而禮義之風未衰亷恥之心未盡也後世欲治之主欲所以治

天下者莫不有法制亦莫不有風化然一授非其吏則刑罰勝

而仁義之道不行故法制壞而風化不宣于下國異政家殊俗

賈誼所謂移風昜俗使天下囘心而向道類非俗吏之所為者

此也故有偏舉之政有不勝之俗得良吏則敦厚之俗勝矣得

健吏則節義之俗勝矣得貪吏則盗竊之俗勝矣得酷吏則忮

暴之俗勝矣故盗賊所以未息刑罰所以未省庸吏擾之也欲

善俗莫若擇吏然良吏之所施設則各論俗而尚教奚必同條

而共貫哉若龔遂為渤海首率以儉約文翁為蜀先化以學校

南陽好商賈召公富以本業潁川好爭訟分異黄覇化以篤厚

若是皆救民風之失起不舉之教何必華山之騄耳然後行逺

乎竊惟今日之盛豈無若是數人者足以治天下而郡縣簿書

期㑹為務而風俗壞敗則因循而不為慮此所以積習之俗未

革為忠厚漸漬之風尚溺于偷薄盗賊或未息刑罰或未省也

為今之説莫如除汰珪符妙簡銅墨以是重其任至其黜陟亦

以是則何患乎不若三代之盛時哉

孔門四科兩漢孰可比

嘗謂有聖人之學而無不可成就之才然古之常人毎足以過

人而後世卓犖髙才有不及焉何也是非出于天者不同而所

以成就之者異也古之人其所以學于聖人者吾不知其果何

事而昔之人嘗以管仲許人者彼乃愀然見于顔色而甚不取

之至于子路則曰吾先子之所畏也夫子路之才不過足以宰

百里而管仲相桓公覇天下其功烈赫赫如此是人也乃獨羞

其所大者而深畏其所小者此其志豈不欲為管仲之所已成

者而進夫子路之所未就者歟蓋其學不同也是以劉向比仲

舒于伊尹而歆以謂師友淵源未及孔門游夏此誠知言故為

羣按爲應作惟樂正子得聖人所學之要孟子曰樂正子善人也信人

也夫學者至于自信則本立矣積而充之以至于聖人無疑也

然則士之學亦必先正其本而成就其大則必有大過人者矣

此孔門之學其見于答問之間雖循循有序而不相躐然自洒

掃應對以上要皆所以去其養心之害而導夫至正之路必使

至于確然自得而後已夫是故雖愚必明雖柔必强而孔孟之

徒所尊畏者不過四科至于他所學存于已亦皆有過人者是

非謂其才皆足以過人謂其得聖人之學者亦各因其仁智之

見而成就其才此學不傳而道不明于天下士之習尚又或蔽

于一時之俗而激于當世之風若西漢之尚功名東漢之尚名

節及方之孔門四科則不可同日而論蓋嘗觀其名實班班為

史氏所稱道者多矣然而齷齪亷謹無能往來當時以為徳行

而不可方之顔閔從容平勃遨遊二帝當時以為言語而不可

比之宰我子貢附㑹陰陽之説牽合異同之論當時以為文學

而不可比之游夏發奸摘伏條秩可觀當時以為政事而不可

比之冉有季路又其間卓然為學聖人者如揚雄蓋後之人嘗

比之孟子則四科之列優為之也而觀廹于禍患曾微顔子之

樂其貧賤而著之于書乃不如子貢之足以知聖人也又况其

餘乎嗚呼觀人者亦必求其所以存于心者而不必事為已效

若顔子之學孔子蓋嘗存心于視聽言動之間而得之于哀樂

未發之際其所以未至于聖人一間者特有見于所立卓爾之

故孔子已許之可以共其出處則得其所施設又可知矣若夫

宰我子貢冉有學聖人之道者也雖于孔子之道有所未至而

皆足以知聖人之要故其所謂徳行言語文學政事也非後世

所謂徳行言語文學政事也雖然是數子雖不得盡用于世得

夫聖人明之以有聞于後世故學者因以得其言而攷之若兩

漢數百載間豈無豪傑特立之士能傳聖人之學于千百載不

傳之後不幸不得有為于世而又不幸不得聖人發明而雜出

于傳記猥與下概同流亦不無其人而愚亦謂黄憲徐孺子真

顔子之流至于沈其光耀而不得聞者夫豈少哉

兩漢興亡

愚嘗謂國家之興亡天也非人所能為也一歸于人不可也雖

然因是人之言而興則是人之功也因是人之言而亡則是人

之罪也一歸于天不可也攷諸兩漢之興亡則斷可知矣何也

夫西漢之興始于韓信之一言其亡也始于張禹之一言然而

西漢之興亡亦非二人者能為之也東漢之興始于邳彤之一

言其亡也始于胡廣之一言然而東漢之興亡亦非二人者能

為之也請捨羣按捨當爲推其説而備言之夫漢興之初劉項雌雄之

未判髙祖猶豫而未决得韓信一言遂任武勇封功臣决䇿東

向傳檄而天下定矣世祖方得二郡之助而衆兵未合議者欲

因二郡之衆建策入闗向使從其言是委成業而臨不測漢之

為漢未可知也邳彤廷爭光武一悟而大功立矣夫二京之興

是二人之力也孝成之世日食地震災異洊臻吏民上書皆言

王氏之盛張禹以國之元老天子猶豫躬萬乘而下問焉禹乃

私已畏禍不斥言其弊反引春秋之事以為詭説王氏既固而

漢祚之基絶于此矣質帝之没建立之權係于大臣胡廣以國

之舊臣朝廷倚重不從李固之忠言而茍合梁冀之邪謀昏主

立而漢室衰矣二京之亡此二人者實任其責也故曰由是人

之言而興則是人之功也由是人之言而亡則是人之罪也一

歸于天者非也然而兩漢之興亡雖因是四人者而求其所以

興亡蓋亦乆矣周之於穆不已詩人以為天之命夏禹之立啓

孟子以為天與之則夫社稷之興亡豈一人之力哉且以秦失

其鹿天下共逐之智者用其謀勇者用其力人人皆以為可立

取也陳項之鋒鋭不可嬰髙祖非有祖宗積累之休徳澤施于

民之乆也然而奮衣提劔七年而成帝業成功之速抑何由而

致之哉新室之亂盗賊强梗羣聚山谷磨牙搖毒以相噬螫世

祖之興語其才非若髙祖之英雄也語其謀非若髙祖之洪逺

也然而奮臂一呼四方響應昆陽之役一舉而天下為漢宜陽

之師不戰而赤眉束手者此豈一人之力哉及其衰也西京自

成帝而東京自桓靈之後庸君繼出禮樂政教不足以維持國

家恩惠徳澤不足以浹洽生靈委政外家權臣擅命因縁積習

以厎于亡其間略無一君聰明睿斷為之扶衰振朽此又豈人

之所能為哉故曰國家之興亡天也非人之所為也一歸于人

不可也雖然人臣之言不可不慎也兩漢之興後世必歸其功

于韓信邳彤故讀其史則有深嘉而屢歎者矣兩漢之亡後世

必歸罪于張禹胡廣故讀其史則有憤懣而謾罵者矣皆不可

逃于後世也嗚呼人臣之言不可不慎如此昔唐髙宗之世幃

房昜奪大臣不從李勣以老臣輔少主天子委誠取决勣乃畏

禍從而道之武氏奮而唐之宗族戕滅殆盡國祚幾絶議者以

幾千一言喪邦此張禹胡廣之類哉然而國家之有是事也是

人也亦天之為也故學者讀其史而泥其迹亦何異于指釡為

魚哉愚所以推其意而併以獻焉

風俗盛衰

今之天下古之天下也一何異于古乎古之民今之民也一何

乖于今乎豈九重睿聖不迨堯舜禹湯之隆而二府登賢非禹

稷臯陶之盛耶然則十八路之地數百州之民倉廩實而禮節

或未治既庶富而教化或未及積習之俗未革于忠厚漸漬之

風尚溺于偷薄將誰責之而可百里之縣未得其令也千里之

郡未得其守也是以主徳不宣恩澤不流而民之利害壅于上

聞也則雖吾君吾相相與願治之勤竊病下民之未盡知也豈

非為吏者鄙不足以推君之治而致之民則所以治者未必治

歟嗚呼甚哉民之無知習見善則安于為善習見惡則安于為

惡郡守縣令民之師帥而風化之所瞻也道民之道可不慎哉

攷自載籍之傳其治道之得失習俗之美惡流風遺烈百姓猶

有存者故太王好仁而邠之人貴恕僖公好儉而晉之人蓄聚

燕之人敢于急羣按急下脫人字漢書地理志敢於急人燕丹遣風也召公之遺風也朝

鮮之人至于有禮箕子之教也長纓鄙好且變鄒俗紫衣賤服

猶化齊風故聖人之于仁義深矣其于教也勤而不怠緩而不

廹欲民漸習而趨之至于乆安而成俗也故三代御俗有風化

有法制君仁莫不仁君義莫不義汙者修悍者愿躁者慤農莫

不以力盡田賈莫不以察盡財工莫不以功盡器士莫不以道

盡學此風化之至也分地以建國度土以居民正井邑均賦税

宮室器用各有制衣服飲食各有度此法制之行也風化所以

動民之心法制所以定民之志法制立而風化行故亷恥興而

忠厚之俗成薫為太平垂祀八百年而傳三十六王後世雖法

制之去而暴君汙吏毒民以苛刻民有畔心則思先王之仁而

不忍去欲為亂則思先王之義而不敢作蓋其所以宥民者深

而禮義之風未衰亷恥之心未盡也後世欲治之主欲所以治

天下者莫不有法制亦莫不有風化然一授非其吏則刑罰勝

而仁義之道不行故法制壞而風化不宣于下國異政家殊俗

賈誼所謂移風昜俗使天下囘心而向道類非俗吏之所為者

此也故有偏舉之政有不勝之俗得良吏則敦厚之俗勝矣得

健吏則節義之俗勝矣得貪吏則盗竊之俗勝矣得酷吏則忮

暴之俗勝矣故盗賊所以未息刑罰所以未省庸吏擾之也欲

善俗莫若擇吏然良吏之所施設則各論俗而尚教奚必同條

而共貫哉若龔遂為渤海首率以儉約文翁為蜀先化以學校

南陽好商賈召公富以本業潁川好爭訟分異黄覇化以篤厚

若是皆救民風之失起不舉之教何必華山之騄耳然後行逺

乎竊惟今日之盛豈無若是數人者足以治天下而郡縣簿書

期㑹為務而風俗壞敗則因循而不為慮此所以積習之俗未

革為忠厚漸漬之風尚溺于偷薄盗賊或未息刑罰或未省也

為今之説莫如除汰珪符妙簡銅墨以是重其任至其黜陟亦

以是則何患乎不若三代之盛時哉

孔門四科兩漢孰可比

嘗謂有聖人之學而無不可成就之才然古之常人毎足以過

人而後世卓犖髙才有不及焉何也是非出于天者不同而所

以成就之者異也古之人其所以學于聖人者吾不知其果何

事而昔之人嘗以管仲許人者彼乃愀然見于顔色而甚不取

之至于子路則曰吾先子之所畏也夫子路之才不過足以宰

百里而管仲相桓公覇天下其功烈赫赫如此是人也乃獨羞

其所大者而深畏其所小者此其志豈不欲為管仲之所已成

者而進夫子路之所未就者歟蓋其學不同也是以劉向比仲

舒于伊尹而歆以謂師友淵源未及孔門游夏此誠知言故為

羣按爲應作惟樂正子得聖人所學之要孟子曰樂正子善人也信人

也夫學者至于自信則本立矣積而充之以至于聖人無疑也

然則士之學亦必先正其本而成就其大則必有大過人者矣

此孔門之學其見于答問之間雖循循有序而不相躐然自洒

掃應對以上要皆所以去其養心之害而導夫至正之路必使

至于確然自得而後已夫是故雖愚必明雖柔必强而孔孟之

徒所尊畏者不過四科至于他所學存于已亦皆有過人者是

非謂其才皆足以過人謂其得聖人之學者亦各因其仁智之

見而成就其才此學不傳而道不明于天下士之習尚又或蔽

于一時之俗而激于當世之風若西漢之尚功名東漢之尚名

節及方之孔門四科則不可同日而論蓋嘗觀其名實班班為

史氏所稱道者多矣然而齷齪亷謹無能往來當時以為徳行

而不可方之顔閔從容平勃遨遊二帝當時以為言語而不可

比之宰我子貢附㑹陰陽之説牽合異同之論當時以為文學

而不可比之游夏發奸摘伏條秩可觀當時以為政事而不可

比之冉有季路又其間卓然為學聖人者如揚雄蓋後之人嘗

比之孟子則四科之列優為之也而觀廹于禍患曾微顔子之

樂其貧賤而著之于書乃不如子貢之足以知聖人也又况其

餘乎嗚呼觀人者亦必求其所以存于心者而不必事為已效

若顔子之學孔子蓋嘗存心于視聽言動之間而得之于哀樂

未發之際其所以未至于聖人一間者特有見于所立卓爾之

故孔子已許之可以共其出處則得其所施設又可知矣若夫

宰我子貢冉有學聖人之道者也雖于孔子之道有所未至而

皆足以知聖人之要故其所謂徳行言語文學政事也非後世

所謂徳行言語文學政事也雖然是數子雖不得盡用于世得

夫聖人明之以有聞于後世故學者因以得其言而攷之若兩

漢數百載間豈無豪傑特立之士能傳聖人之學于千百載不

傳之後不幸不得有為于世而又不幸不得聖人發明而雜出

于傳記猥與下概同流亦不無其人而愚亦謂黄憲徐孺子真

顔子之流至于沈其光耀而不得聞者夫豈少哉

知识出处

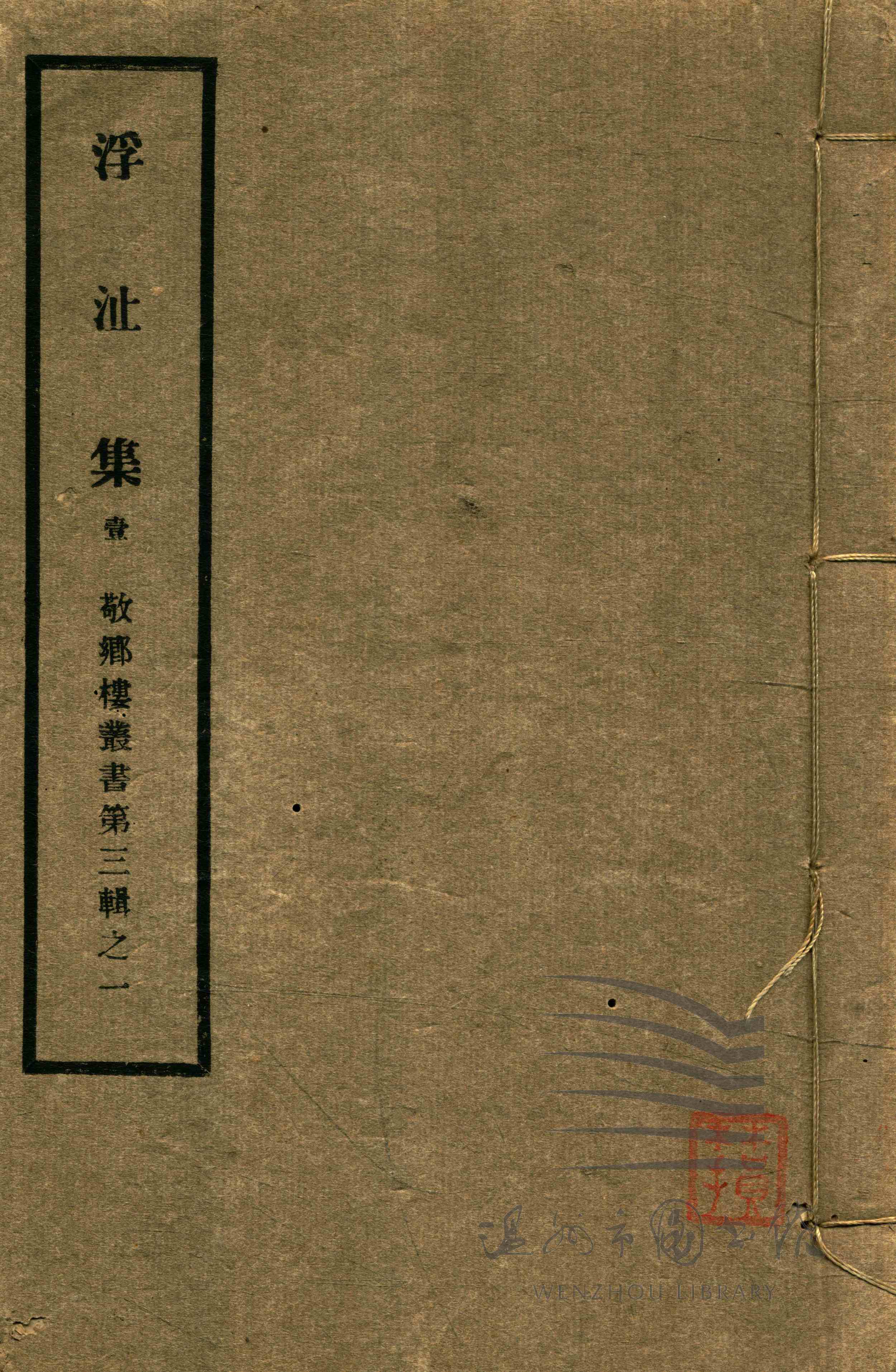

《浮沚集九卷》

出版地:温州

南宋哲学家周行己著。陈振孙收编时有集十六卷,后集三卷,共十九卷。集久失传,从《永乐大典》所载,搜罗排比,共得九卷。诗二卷,文七卷。行己之学源于程颐,故集中在理气关系上有所反映。认为万物皆有太极,皆有两仪。太极为“道之大本”。太极与两仪是“一而二”的关系,“太极即两以成体,两仪即一以成用”。太虚之中,“絪缊相荡,升降浮沉,动静屈伸”,“二端散殊”而形成可象之物,“物者阴阳之迹”。又认为,“天下之民目视耳听、手举足运,无非道者;朝作暮息、渴饮饥食,无非道者。”这些思想都具有合理的因素,表明他试图把理学引向合理的轨道。由此引出他的修养论,认为“太极即中”,“中即胜”,君子之道应以“中”作为道德修养的准则,即不偏于“仁”,也不偏于“知”。学者应从亲贤开始,“能亲贤然后能明善,能明善然后能至公,能至公然后能无累,能无累然后能自立,能自立然后能与人,能与人然后能善世,此学者本末之序也”。还认为“洒扫应对”、“耕稼陶渔”皆可以成圣(以上皆出自卷二)。集中也表达了作者的经世思想,认为“守位莫大于得人心,聚人莫先于经国用”(卷一)。得人心有四:“广恩宥”、“解朋党”、“用有德”、“重守令”。经国用则有六:“修钱货之法”、“修吏役之法”、“修转轮之法”、“修居养安济漏泽之法”、“修学校之法”等。该集为研究永嘉学派的源起及理学的发展提供丰富的思想资料。《四库全书》、《丛书集成初编》、《敬乡楼丛书》均收录。另有武英殿聚珍版。

阅读

相关人物

周行已

责任者