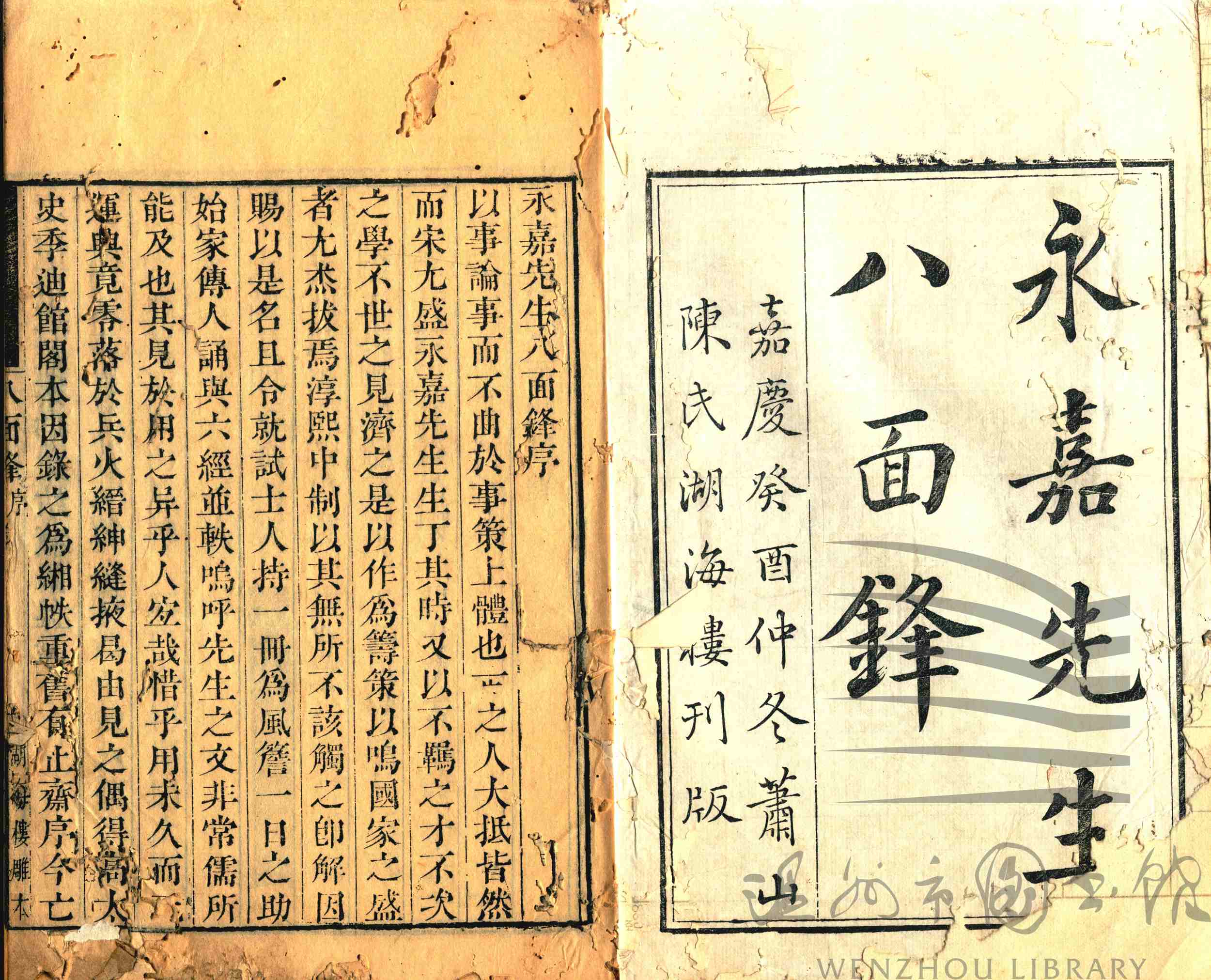

永嘉先生八面鋒卷之十

| 内容出处: | 《永嘉先生八面鋒十三卷》 古籍 |

| 唯一号: | 110320020210013082 |

| 颗粒名称: | 永嘉先生八面鋒卷之十 |

| 分类号: | I214.422 |

| 页数: | 10 |

| 页码: | 一至九 |

| 摘要: | 陳傅良在《永嘉先生八面鋒》中所寫的第十卷。 |

| 关键词: | 古典文学 作品集 政治谋略 |

内容

永嘉先生八面鋒卷之十

汎取者乃精取之法

取士 擇將

汎取者専取之法輕任者重任之法吾之所謂汎取

者非無所決擇也始而求之致其廣終而拔之致其

精是吾之汎取也汎取於方取之初而専取於旣取

之後也吾之所謂輕任者非有所慢易也始而進之

致其畧然後委之致其詳是吾之輕任者輕任於始

任之初而重任於必可用之後也此豈吾之臆說哉

葢駿骨旣市驥足焉徃九九獲用竒謀踵至此固世

所共知也是故論諫者賞則天下不患無比干廬墓

者旌則天下不患無曽子恬退者進則天下不患無

嚴光淸儉者擢則天下不患無伯夷明法者升則任

廷尉者不患無于定國張釋之愛民者遷則居郡守

者不患無龔遂黄霸夫然後賞之旌之擢之升之進

之遷之吾恐天下無復有是人也何者盛名之下人

不敢居故也漢高明此說以取人故其得信越平勃

也不在於得信越平勃之日而在於販繒屠狗雜進

之時孝武明此說以取人故其得桑孔衛霍也不在

於得桑孔衛霍之時而在於賈孺奴虜並用之日汎

取輕任豈不足以致天下之忠勇賢智哉求金於沙

則併於沙歛之而無擇夫其始之所以歛之者非不

欲擇之也勢不可也龔遂黄霸下疑有闕文

法令不信則吏民惑

商君之治秦所以令行禁止者惟其信爾徙木細事

也必賜之金是以人之有功者知其無有不賞棄灰

微譴也必寘之刑是以人之有罪者知其無有不罰

商君賞罰未必當於理而卒以強秦者在是也唐太

宗詔蠲逋負官物而負秦府官物者督責如故詔免

闗中租調二年已而勅已輸者以來年爲始故失信

者數魏徴得以爲言德宗令兩稅之外悉無他徭後

非稅而追求者殆過於稅詔所在和糴粟麥於道次

後遣至京西行營動數百里故詔令不信趙光奇得

以爲言嗚呼誠信國之大綱也徇目前之小利而傷

國家之大綱無乃謀之不逺乎治平之政揀刺義勇

當時詔諭永不戍邊未幾或以代還東軍或以抵換

弓手東南買絹當時著令一用見錢未幾買絹又爲

之折鹽

下之慢令生於自慢

信賞 必罰 吏慢 奔競 聚歛

政以令而行亦以令而不行令焉而政不行非天下

眞敢慢天子之令以違天子之政也或者天子有令

而自慢之爾人惟不自慢也人而自慢則天下孰不

慢之夫固有以召之也發而悔悔而反今日而發者

至明日而反者至將欲從其發者乎從其反者乎指

千蹊萬徑以導人而責其皆詣焉不可也周家之盛

也天子深拱於京師而象魏所揭木鐸所振誥命所

被衆至於六服羣辟外至於九夷八蠻極而至於海

隅出日奔走俯伏以聽王命至其衰則犬戎所攻鄭

伯所射子頺子朝之所逼而四方諸侯閉戶高枕而

莫之救召之而不至諭之而不聞賞之而不恩誥之

而不威此四者何爲其然也葢嘗求之成王以翦桐

興而幽王以舉烽亡如此而已剪桐戯也舉烽亦戯

也而興亡異焉則信與不信之異也夫不以㓜而忽

不以戯而誑則天子豈有一言而欺天下哉而天下

亦豈敢忽天子之一言哉彼烽者警急者之耳目也

無警而舉之召諸侯而悞之後能終無警乎後而警

警而非誤則孰不以有警爲非警非誤爲眞誤歟一

令之自慢乃至於殺其身以亡其國慢令之禍一至

於此哉

〓添差矣未幾而添差如故嘗罷不釐務矣

〓而不釐務如故則何以使人之不奔競乎甲葉

〓羽䈥角之敷名曰用係省錢而錢未嘗給和糴責

百萬之輸名曰不許抑配而緡降不能半直則何以

使人之不聚歛乎

守法度所以繋民心

修國史 遵祖宗 編聖政

漢時儀注大抵率意改造不應古誼者十常八九其

來法度略矣然而天下之人見卽喜不見卽悲中更

王氏之禍廢而不用者十餘年光武入洛東郊之民

始見司隸僚屬歡喜踴躍父老至於垂泣曰不圖今

日復見漢官威儀自是天下翕然歸之相與出力鋤

去新室以成中興之業而復其祖宗社稷葢二百餘

年唐之軍法葢自太宗府衛之立無復古制中閒又

變者屢矣郭子儀掃祿山之亂率騎五百赴行在時

衆單寡軍容缺然及尚父入京城老幼夾道呼曰不

圖今日復見唐之軍容卒能殄滅醜虜再造王室夫

漢之官儀唐之軍容此所屬抑末矣而當時之遺民

見於國勢搶攘之際而其感激眷慕如此其極也況

以聖祖神宗所垂之訓按而行之今日之民當何如

耶是故國家之典章法度宜使斯民常見而熟識之

以習其耳目而係其心自非不得己者不宜輕有改

易變置以自絶於民也向使今日變其一明日變其

二祖宗餘澤日益就盡不在目前不幸姦人撼之則

人心揺而天下亡矣古者公卿大夫猶知世守其家

法至數十世不易其衣冠閥閲豈無隆替而國人信

服終莫敢抗謂之名家舊族而況數百年爲天下國

家哉

昔者蕭何削秦之法以爲九章天下便其簡當謂之

畫一之法守之以曹參之淸淨鎭之以孝文之元默

無增無損也孝武親崇捷給之士講武改制侈以生

事相高張湯杜周因得舞其智巧敢爲紛更而無憚

其言曰三尺律令安出哉前王取是著爲律後王取

是疏爲令宜世是爲何古之法乎斯言一出向之畫

一者蓋岐中又有岐矣而不止乎二三也魏相之相

宣帝也數陳國家便宜故事以爲古今異制當今〓

在奉行故事而已夫故事卽畫一以來承襲之舊而

武帝之所紛更者也以一漢世而有所謂高帝之法

焉有所謂武帝之法焉爲吏與民奚從乎相之専行

漢家故事也所以懲武遵高定法制而繋民心也

立事不必執事之名

屯田 鄉兵 郊賞 任子 省官

事之不立也我知之矣執之者敗之也然則不可以

執乎夫甚弊之俗不懲不可也茍懲也不執不可也

然則曷敗之天下之事其動有機夫機者發於至密

而藏於不可臆料今夫一事之立昭然若揭而行之

立的於此使過者皆得引弓而射之也吾知其不可

以成之也何者天下之情不一衆多之口難制欲者

不止而議者無窮則吾心不得不徇吾說不得不揺

事垂立而徇且揺者繼之則宜其不足以成也昔漢

之患諸侯之強也賈誼欲削之鼂錯又欲削之二子

發其謀而皆不享其成彼其持必削之說以與之相

抗於必争之中且以事未發而迹已暴於天下至主

父偃之䇿則不然予之以意之所欲而吾無削之之

名使之有不能不分之心而有不得不弱之勢嗚呼

機之所動乃在於此故夫昔之持必然之說以律天

下者未有能濟者也愚觀今之世上欲立一事革一

弊則羣起而議之不勝則極力而撼之上之人亦極

力而捍之捍而不勝則終舉而縱之若然者是未得

其機之說也郊賞之汰也任子之濫也庶官之冘且

蠧也當世之君子未嘗不悒悒於此然其說大扺皆

曰必去是否則必省夫上之祖宗之已行下之人情

之不順則吾之說不直矣惟其不直也故其隙之易

破君子思其事機之發不在於灼灼明辯之日亦不

在於斷斷乖違之際郊賞不必廢省乎郊以遷其賞

如蘇文忠公之云是機也任子不必廢嚴乎銓以難

其任如近日之議是機也夫三者之實不廢而吾之

說獨行於其間人不得而議我不得而揺若是者可

以立乎天下之事不可名之以無故之大也名之以

無故之大則將待之以甚難之舉名之以大而待之

以難則上之人彷徨睥睨而不敢決下之士畏懦沮

喪而不敢議始乎不敢議卒乎廢其議始乎不敢決

終乎寢其決事之難行古之難復而天下之難治皆

出乎此而今之尤紛紛者鄉兵屯田之議也是鄉兵

屯田之事其實甚少而其名甚大者執鄉兵屯田之

名大也鄉兵之名不去終不可以行鄉兵屯田之名

不去終不可以舉屯田爲今之計莫若使縁淮郡縣

不禁土豪之聚衆挾兵而又隂察其才且強者禮而

厚之時有以蠲其征役或因使之除盜而捐一官以

報其功則邊地之兵皆樂於戰而鄉兵之實自見矣

治兩淮之漕臣與守臣以兵火之後招集流民其民

存者以其田復之其亡者許他人承之其爲田之在

官者曰屯者曰營者沒入者舉而一之爲世業以授

民之無田者又詔於內地諸路有民稠地狹而願遷

則遷之淮有水旱饑民之就食於淮檢校經界之舊

籍以爲均稅之額盡鬻內地之屯田以爲牛種之資

不出十年兩淮無餘田而有餘榖朝廷有兵食而無

兵費邊上之粟如山而內地之餉漸可減省而屯田

之實自見矣辭鄉兵屯田之名以享鄉兵屯田之實

不在此耶

蘇文忠公有言智者所圖貴於無跡事已立而跡不

見功已成而人不知

書生太高公卿太卑

天下之利害其議論相持而不定者皆起於書生徇

名而過高而公卿大夫徇利而過卑徇名而過高則

必將措於古舉夫事盡如吾意而後慊徇利而過卑

則茍無病於吾身而非須臾之急者皆略之而不暇

計是故書生之論患在於責治之已詳而公卿大夫

之論患在於論治之己卑果不知何時而定也昔者

漢文帝時干戈戢息刑措不用帑廩之間貫朽粟陳

而家給人足周於天下蓋三代以還治之至盛者也

而賈誼乃曰安且治者非愚則諛於是有流涕痛哭

之說有厝火積薪之說凛凛乎若危亡之憂近在朝

夕者何耶唐文宗時藩鎭方命於外閹寺撓權於內

王威不行皇綱日隳駸駸乎趨於大壊極亂之域而

牛僧孺乃曰太平無象今四夷不內擾百姓安生業

私室無強家上不壅蔽下不怨讟雖未及至盛亦足

爲治矣其言似以文宗爲旣治又何耶賈生之論過

高而責治爲已詳牛僧孺之論過卑而失之於可爲

而不敢也

永嘉先生八面鋒卷之十終

汎取者乃精取之法

取士 擇將

汎取者専取之法輕任者重任之法吾之所謂汎取

者非無所決擇也始而求之致其廣終而拔之致其

精是吾之汎取也汎取於方取之初而専取於旣取

之後也吾之所謂輕任者非有所慢易也始而進之

致其畧然後委之致其詳是吾之輕任者輕任於始

任之初而重任於必可用之後也此豈吾之臆說哉

葢駿骨旣市驥足焉徃九九獲用竒謀踵至此固世

所共知也是故論諫者賞則天下不患無比干廬墓

者旌則天下不患無曽子恬退者進則天下不患無

嚴光淸儉者擢則天下不患無伯夷明法者升則任

廷尉者不患無于定國張釋之愛民者遷則居郡守

者不患無龔遂黄霸夫然後賞之旌之擢之升之進

之遷之吾恐天下無復有是人也何者盛名之下人

不敢居故也漢高明此說以取人故其得信越平勃

也不在於得信越平勃之日而在於販繒屠狗雜進

之時孝武明此說以取人故其得桑孔衛霍也不在

於得桑孔衛霍之時而在於賈孺奴虜並用之日汎

取輕任豈不足以致天下之忠勇賢智哉求金於沙

則併於沙歛之而無擇夫其始之所以歛之者非不

欲擇之也勢不可也龔遂黄霸下疑有闕文

法令不信則吏民惑

商君之治秦所以令行禁止者惟其信爾徙木細事

也必賜之金是以人之有功者知其無有不賞棄灰

微譴也必寘之刑是以人之有罪者知其無有不罰

商君賞罰未必當於理而卒以強秦者在是也唐太

宗詔蠲逋負官物而負秦府官物者督責如故詔免

闗中租調二年已而勅已輸者以來年爲始故失信

者數魏徴得以爲言德宗令兩稅之外悉無他徭後

非稅而追求者殆過於稅詔所在和糴粟麥於道次

後遣至京西行營動數百里故詔令不信趙光奇得

以爲言嗚呼誠信國之大綱也徇目前之小利而傷

國家之大綱無乃謀之不逺乎治平之政揀刺義勇

當時詔諭永不戍邊未幾或以代還東軍或以抵換

弓手東南買絹當時著令一用見錢未幾買絹又爲

之折鹽

下之慢令生於自慢

信賞 必罰 吏慢 奔競 聚歛

政以令而行亦以令而不行令焉而政不行非天下

眞敢慢天子之令以違天子之政也或者天子有令

而自慢之爾人惟不自慢也人而自慢則天下孰不

慢之夫固有以召之也發而悔悔而反今日而發者

至明日而反者至將欲從其發者乎從其反者乎指

千蹊萬徑以導人而責其皆詣焉不可也周家之盛

也天子深拱於京師而象魏所揭木鐸所振誥命所

被衆至於六服羣辟外至於九夷八蠻極而至於海

隅出日奔走俯伏以聽王命至其衰則犬戎所攻鄭

伯所射子頺子朝之所逼而四方諸侯閉戶高枕而

莫之救召之而不至諭之而不聞賞之而不恩誥之

而不威此四者何爲其然也葢嘗求之成王以翦桐

興而幽王以舉烽亡如此而已剪桐戯也舉烽亦戯

也而興亡異焉則信與不信之異也夫不以㓜而忽

不以戯而誑則天子豈有一言而欺天下哉而天下

亦豈敢忽天子之一言哉彼烽者警急者之耳目也

無警而舉之召諸侯而悞之後能終無警乎後而警

警而非誤則孰不以有警爲非警非誤爲眞誤歟一

令之自慢乃至於殺其身以亡其國慢令之禍一至

於此哉

〓添差矣未幾而添差如故嘗罷不釐務矣

〓而不釐務如故則何以使人之不奔競乎甲葉

〓羽䈥角之敷名曰用係省錢而錢未嘗給和糴責

百萬之輸名曰不許抑配而緡降不能半直則何以

使人之不聚歛乎

守法度所以繋民心

修國史 遵祖宗 編聖政

漢時儀注大抵率意改造不應古誼者十常八九其

來法度略矣然而天下之人見卽喜不見卽悲中更

王氏之禍廢而不用者十餘年光武入洛東郊之民

始見司隸僚屬歡喜踴躍父老至於垂泣曰不圖今

日復見漢官威儀自是天下翕然歸之相與出力鋤

去新室以成中興之業而復其祖宗社稷葢二百餘

年唐之軍法葢自太宗府衛之立無復古制中閒又

變者屢矣郭子儀掃祿山之亂率騎五百赴行在時

衆單寡軍容缺然及尚父入京城老幼夾道呼曰不

圖今日復見唐之軍容卒能殄滅醜虜再造王室夫

漢之官儀唐之軍容此所屬抑末矣而當時之遺民

見於國勢搶攘之際而其感激眷慕如此其極也況

以聖祖神宗所垂之訓按而行之今日之民當何如

耶是故國家之典章法度宜使斯民常見而熟識之

以習其耳目而係其心自非不得己者不宜輕有改

易變置以自絶於民也向使今日變其一明日變其

二祖宗餘澤日益就盡不在目前不幸姦人撼之則

人心揺而天下亡矣古者公卿大夫猶知世守其家

法至數十世不易其衣冠閥閲豈無隆替而國人信

服終莫敢抗謂之名家舊族而況數百年爲天下國

家哉

昔者蕭何削秦之法以爲九章天下便其簡當謂之

畫一之法守之以曹參之淸淨鎭之以孝文之元默

無增無損也孝武親崇捷給之士講武改制侈以生

事相高張湯杜周因得舞其智巧敢爲紛更而無憚

其言曰三尺律令安出哉前王取是著爲律後王取

是疏爲令宜世是爲何古之法乎斯言一出向之畫

一者蓋岐中又有岐矣而不止乎二三也魏相之相

宣帝也數陳國家便宜故事以爲古今異制當今〓

在奉行故事而已夫故事卽畫一以來承襲之舊而

武帝之所紛更者也以一漢世而有所謂高帝之法

焉有所謂武帝之法焉爲吏與民奚從乎相之専行

漢家故事也所以懲武遵高定法制而繋民心也

立事不必執事之名

屯田 鄉兵 郊賞 任子 省官

事之不立也我知之矣執之者敗之也然則不可以

執乎夫甚弊之俗不懲不可也茍懲也不執不可也

然則曷敗之天下之事其動有機夫機者發於至密

而藏於不可臆料今夫一事之立昭然若揭而行之

立的於此使過者皆得引弓而射之也吾知其不可

以成之也何者天下之情不一衆多之口難制欲者

不止而議者無窮則吾心不得不徇吾說不得不揺

事垂立而徇且揺者繼之則宜其不足以成也昔漢

之患諸侯之強也賈誼欲削之鼂錯又欲削之二子

發其謀而皆不享其成彼其持必削之說以與之相

抗於必争之中且以事未發而迹已暴於天下至主

父偃之䇿則不然予之以意之所欲而吾無削之之

名使之有不能不分之心而有不得不弱之勢嗚呼

機之所動乃在於此故夫昔之持必然之說以律天

下者未有能濟者也愚觀今之世上欲立一事革一

弊則羣起而議之不勝則極力而撼之上之人亦極

力而捍之捍而不勝則終舉而縱之若然者是未得

其機之說也郊賞之汰也任子之濫也庶官之冘且

蠧也當世之君子未嘗不悒悒於此然其說大扺皆

曰必去是否則必省夫上之祖宗之已行下之人情

之不順則吾之說不直矣惟其不直也故其隙之易

破君子思其事機之發不在於灼灼明辯之日亦不

在於斷斷乖違之際郊賞不必廢省乎郊以遷其賞

如蘇文忠公之云是機也任子不必廢嚴乎銓以難

其任如近日之議是機也夫三者之實不廢而吾之

說獨行於其間人不得而議我不得而揺若是者可

以立乎天下之事不可名之以無故之大也名之以

無故之大則將待之以甚難之舉名之以大而待之

以難則上之人彷徨睥睨而不敢決下之士畏懦沮

喪而不敢議始乎不敢議卒乎廢其議始乎不敢決

終乎寢其決事之難行古之難復而天下之難治皆

出乎此而今之尤紛紛者鄉兵屯田之議也是鄉兵

屯田之事其實甚少而其名甚大者執鄉兵屯田之

名大也鄉兵之名不去終不可以行鄉兵屯田之名

不去終不可以舉屯田爲今之計莫若使縁淮郡縣

不禁土豪之聚衆挾兵而又隂察其才且強者禮而

厚之時有以蠲其征役或因使之除盜而捐一官以

報其功則邊地之兵皆樂於戰而鄉兵之實自見矣

治兩淮之漕臣與守臣以兵火之後招集流民其民

存者以其田復之其亡者許他人承之其爲田之在

官者曰屯者曰營者沒入者舉而一之爲世業以授

民之無田者又詔於內地諸路有民稠地狹而願遷

則遷之淮有水旱饑民之就食於淮檢校經界之舊

籍以爲均稅之額盡鬻內地之屯田以爲牛種之資

不出十年兩淮無餘田而有餘榖朝廷有兵食而無

兵費邊上之粟如山而內地之餉漸可減省而屯田

之實自見矣辭鄉兵屯田之名以享鄉兵屯田之實

不在此耶

蘇文忠公有言智者所圖貴於無跡事已立而跡不

見功已成而人不知

書生太高公卿太卑

天下之利害其議論相持而不定者皆起於書生徇

名而過高而公卿大夫徇利而過卑徇名而過高則

必將措於古舉夫事盡如吾意而後慊徇利而過卑

則茍無病於吾身而非須臾之急者皆略之而不暇

計是故書生之論患在於責治之已詳而公卿大夫

之論患在於論治之己卑果不知何時而定也昔者

漢文帝時干戈戢息刑措不用帑廩之間貫朽粟陳

而家給人足周於天下蓋三代以還治之至盛者也

而賈誼乃曰安且治者非愚則諛於是有流涕痛哭

之說有厝火積薪之說凛凛乎若危亡之憂近在朝

夕者何耶唐文宗時藩鎭方命於外閹寺撓權於內

王威不行皇綱日隳駸駸乎趨於大壊極亂之域而

牛僧孺乃曰太平無象今四夷不內擾百姓安生業

私室無強家上不壅蔽下不怨讟雖未及至盛亦足

爲治矣其言似以文宗爲旣治又何耶賈生之論過

高而責治爲已詳牛僧孺之論過卑而失之於可爲

而不敢也

永嘉先生八面鋒卷之十終

知识出处

《永嘉先生八面鋒十三卷》

出版地:清光緒九年(1883)湖海樓刻本

相传此书为陈傅良所撰,观书中的语言,很多亦为陈傅良平日之语。这是一部为宋以来历代帝王将相奉为“治国方略无所不备,国家政事触之即解”的治世宝典,故宋孝宗赐名为“八面锋”。乾隆皇帝告诫皇子皇孙“必须熟读此书”。自宋以来,科考举子人手一册,各级官吏案头必备。此书“家传人诵,与六经并轶”,被誉为“万世良策”、“天下之奇宝”。本书是一部专门研究治国大政方针和权术思想的经典性专著。

阅读

相关人物

陳傅良

责任者