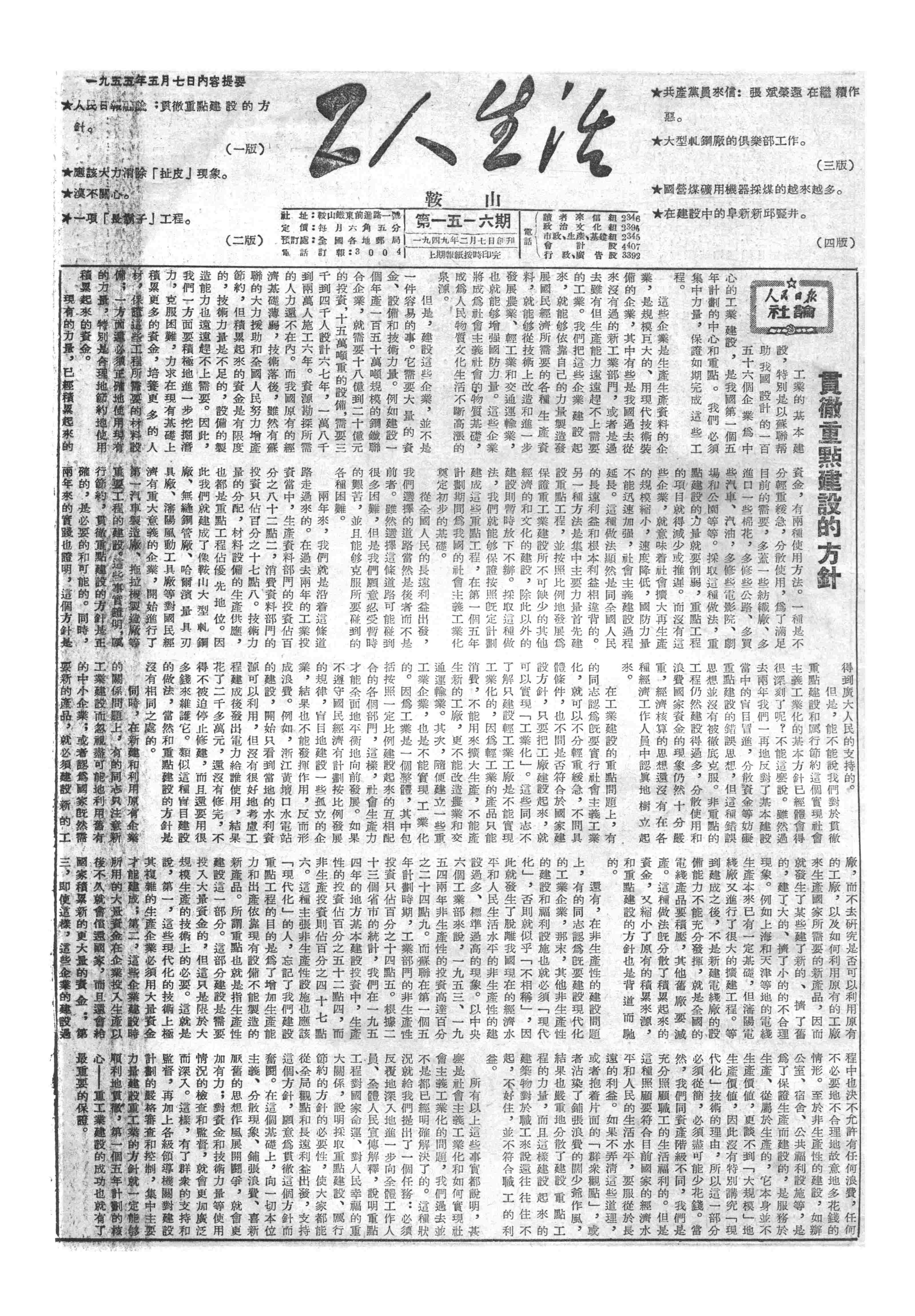

内容

从鞍山市一區舊堡站下火車,穿过一条林蔭大道,跨过中長鉄路往西走,一眼就望見了一座舊式磚瓦房白圍牆的院套。院內修有各种形狀的花畦,各色各样的鮮花正在盛開着。由于环境的整潔和优美,使我感到生活在这里是愉快和幸福的。这里就是鞍山市生產敎养院殘老敎养所。

在这里居住着一百七十三名老人,其中有一小部分是殘廢和瘋病患者,大部分是年邁而又沒有兒女、在舊社会里受尽了摧殘失去了劳力的劳動人民。正像老人李永年所說的:「在舊社会里,像我这样沒家沒業的人,只想在那死就在那埋,死在壕溝里就把壕溝当棺材。誰能想到自己会有个幸福的晚年呢?」

在殘老敎养所里的老人,各人有各人不幸遭遇。七十三歲的林老太太,中年失去了丈夫,以後十八歲的兒子也被沉重的劳動夺去了生命。她一个人無依無靠,每天乞討在街头,要了十多年飯。解放後,被政府送進了殘老所,才算有了依靠。她常說:「政府对我的關照,眞比我有幾个兒子都强。」

殘老所的老人們的飮食起居是受到親切的照顧的:衣襪隨時都有人給洗換和縫補,老人們穿着嶄新的藍布褲子和潔凈的白上衣;宿舍里大部是三个人住一个房間,室內拾綴得井井有条,新裁洗过的被褥,都矇上了粉紅色花条布的床單。所內还为老人們修建了浴室,每星期都可以洗一次澡,改善兩次生活,二十天理一次髮。对老人的身体健康,更为注意:每年給老人檢查一次身体,对患病老人的照顧也無微不至,每天都有医务室大夫和護士給治療,所吃的飯菜尽量要軟些,患病老人还可以隨時吃些餃子、面条和水果。对瘋病和重病患者都有專人護理,除日常治療外,每隔一、兩周全所大夫要彙診一次。

老人們的文化娛樂生活也是較丰富的:每到傍晚,三、五个人圍坐在一起,讀讀当天的報紙新聞,或是講講故事,有的在樹蔭下玩玩象棋,喜欢看書的人可在所內借到各种文藝小說看。三國演义、紅樓夢等古典作品,是老人們最喜欢讀的書。他們每个月还可以看到三、四次电影。

殘老所的敎導員艾蔭东同志对我說:「老人們都很勤劳,他們虽然大多數都年近六十,但現在还都爭着做些輕微的劳動。老人們自己种的各种蔬菜都長得很旺。在市上还很少見到茄子時,他們便吃到自己种的茄子和辣椒了。」在一間空屋子里,滿滿的堆積着他們自己收穫的土豆,大的足有飯碗大。在菜園子里我碰到了生活委員王文田老人。他高兴地吿訴我:「我們今年栽了半垧地土豆,就起了一万多斤。」他們一共种了三、四垧地菜,除了供給全所老人吃以外,还有許多剩餘可以賣出。穿过菜園子再过一条馬路,便是养鷄場。老人們在这里飼养了六百多隻鷄,鷄下了蛋可以賣,有時还可以用作改善生活。

鞍山殘老所里老人們的生活,隨着祖國社会主义建設事業的突飛猛進,將和全國人民一样,会不断地提高和更加美好。

听,收音机响了。老人們在收听自己喜爱的節目。

在这里居住着一百七十三名老人,其中有一小部分是殘廢和瘋病患者,大部分是年邁而又沒有兒女、在舊社会里受尽了摧殘失去了劳力的劳動人民。正像老人李永年所說的:「在舊社会里,像我这样沒家沒業的人,只想在那死就在那埋,死在壕溝里就把壕溝当棺材。誰能想到自己会有个幸福的晚年呢?」

在殘老敎养所里的老人,各人有各人不幸遭遇。七十三歲的林老太太,中年失去了丈夫,以後十八歲的兒子也被沉重的劳動夺去了生命。她一个人無依無靠,每天乞討在街头,要了十多年飯。解放後,被政府送進了殘老所,才算有了依靠。她常說:「政府对我的關照,眞比我有幾个兒子都强。」

殘老所的老人們的飮食起居是受到親切的照顧的:衣襪隨時都有人給洗換和縫補,老人們穿着嶄新的藍布褲子和潔凈的白上衣;宿舍里大部是三个人住一个房間,室內拾綴得井井有条,新裁洗过的被褥,都矇上了粉紅色花条布的床單。所內还为老人們修建了浴室,每星期都可以洗一次澡,改善兩次生活,二十天理一次髮。对老人的身体健康,更为注意:每年給老人檢查一次身体,对患病老人的照顧也無微不至,每天都有医务室大夫和護士給治療,所吃的飯菜尽量要軟些,患病老人还可以隨時吃些餃子、面条和水果。对瘋病和重病患者都有專人護理,除日常治療外,每隔一、兩周全所大夫要彙診一次。

老人們的文化娛樂生活也是較丰富的:每到傍晚,三、五个人圍坐在一起,讀讀当天的報紙新聞,或是講講故事,有的在樹蔭下玩玩象棋,喜欢看書的人可在所內借到各种文藝小說看。三國演义、紅樓夢等古典作品,是老人們最喜欢讀的書。他們每个月还可以看到三、四次电影。

殘老所的敎導員艾蔭东同志对我說:「老人們都很勤劳,他們虽然大多數都年近六十,但現在还都爭着做些輕微的劳動。老人們自己种的各种蔬菜都長得很旺。在市上还很少見到茄子時,他們便吃到自己种的茄子和辣椒了。」在一間空屋子里,滿滿的堆積着他們自己收穫的土豆,大的足有飯碗大。在菜園子里我碰到了生活委員王文田老人。他高兴地吿訴我:「我們今年栽了半垧地土豆,就起了一万多斤。」他們一共种了三、四垧地菜,除了供給全所老人吃以外,还有許多剩餘可以賣出。穿过菜園子再过一条馬路,便是养鷄場。老人們在这里飼养了六百多隻鷄,鷄下了蛋可以賣,有時还可以用作改善生活。

鞍山殘老所里老人們的生活,隨着祖國社会主义建設事業的突飛猛進,將和全國人民一样,会不断地提高和更加美好。

听,收音机响了。老人們在收听自己喜爱的節目。

相关地名

鞍山市

相关地名